特集

花粉症から頭頸部腫瘍まで

免疫療法やロボット手術の導入が進む

耳鼻咽喉科・頭頸部外科の最新診療

hippocrates 27号 2025年10月発行

-

耳鼻咽喉科・頭頸部外科は、鼻、耳、口腔、喉といった臓器を対象として、アレルギーをはじめとした疾患、腫瘍などのほか、聴覚、平衡覚、嗅覚、味覚などの感覚器障害まで幅広く診療しています。

日本医科大学の耳鼻咽喉科学教室では、耳鼻咽喉科全般の診療を行うとともに、鼻アレルギーや頭頸部腫瘍などの発症メカニズム解明といった基礎研究にも注力。

さらに進化する耳鼻咽喉科治療について、後藤穣先生に伺いました。 -

鼻アレルギー研究を先導

舌下免疫療法のパイオニア

―日本医科大学の耳鼻咽喉科・頭頸部外科の特徴を教えてください。

診療対象となる疾患はとても幅広く、耳領域はめまいや顔面神経麻痺の治療のほか、慢性中耳炎の手術、高度難聴に対する人工内耳手術を、鼻領域では花粉症に対する舌下免疫療法をはじめとしたアレルゲン免疫療法、慢性副鼻腔炎に対する内視鏡下鼻腔手術などの治療を行っています。口腔や咽頭などにできた頭頸部腫瘍に対しては、術後の機能的障害をできるだけ少なくするよう工夫しながら外科的手術を行っています。また、発声や嚥下障害に対する機能評価やリハビリテーションも当科の診療のひとつです。

それらの中でも強みとしているのが、鼻アレルギー診療や頭頸部腫瘍に対する先進的な治療です。当科はかなり早い時期からアレルギー研究に取り組み、1993年に日本で初めて発行された鼻アレルギーの診療ガイドライン制作において中心的役割を担ってきた実績があります。特に、アレルギーに対する免疫療法で日本をリードしてきました。

―アレルギーに対する免疫療法とはどのような治療ですか。

アレルゲン免疫療法と呼ばれる治療法で、アレルギーの原因となる物質をごく少量ずつ摂取していく減感作というやり方でアレルギー体質を改善します。日本では、スギ花粉アレルギーとダニアレルギーに対する免疫治療薬が発売されています。当初の治療薬は皮下注射をするものだったため、医療機関でしか治療することができませんし、ごく稀に注射に対するショック反応が起きることがあります。

-

そのようなリスクのある皮下注射に対して、現在は舌の裏に薬を置く舌下免疫療法という方法が標準的に行われています。この治療法の臨床試験を国内で初めて行ったのが当科の私たちです。海外の研究で舌下免疫療法の効果を示す報告があり、私たちは2000年頃から少人数の患者さんを対象に院内で臨床研究を開始。その効果が認められ、厚生労働省の研究班が立ち上がり、その後製薬会社が開発を進めることになり、2014年に舌下免疫療法の治療薬が発売されました。

-

―舌下免疫療法はここから始まったのですね。

そう自負しています。薬の開発としては、研究開始から14年での製品化はかなり早いほうでしょう。それだけ効果が高いこと、副作用がなく安全であることが研究段階で確認できていたということです。患者さん自身で服用できる錠剤が発売されたお陰で、広く普及することになりました。

花粉症学講座を開設し

花粉症の基礎研究も推進

―アレルギー性鼻炎にはどのような治療を行っていますか。

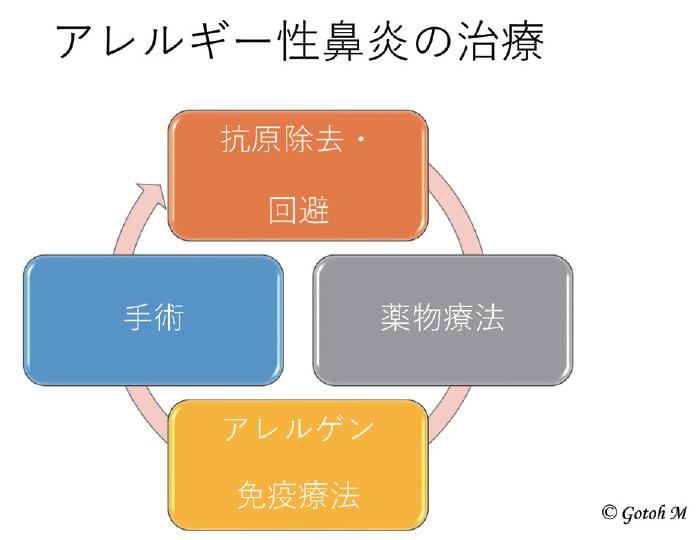

アレルギー性鼻炎に対する治療は、アレルギーの原因となる抗原の除去・回避、薬物療法、アレルゲン免疫療法、手術という4つがあり、どれか1つに注力するのではなく、患者さんに適した治療を組み合わせながら行います。

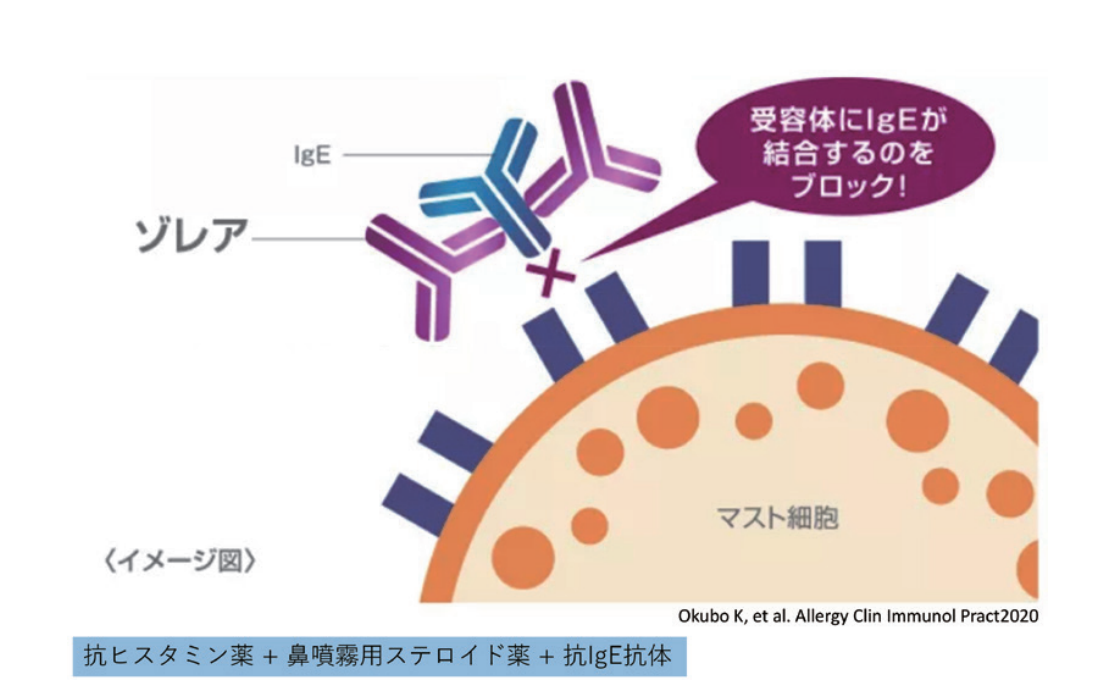

薬物療法は、これまで抗ヒスタミン薬と鼻噴霧用ステロイド薬を併用する治療が標準的に行われてきましたが、2019年に重症な季節性アレルギー性鼻炎に対して抗IgE抗体治療薬という新しい薬を使えるようになりました。抗IgE抗体治療薬(商品名ゾレア)は、アレルギー反応を起こす原因であるIgE抗体とマスト細胞の結合をブロックする薬です。

実は、この薬はもともとアレルギー性気管支喘息や難治性の慢性じんましんに対して使われていた薬で、花粉症などのアレルギー性鼻炎に対しては適用が認められていなかったのですが、当科の大久保公裕前教授が中心となって国内での臨床試験を実施し、アレルギー性鼻炎でも適用されるようになりました。

―花粉症に対してはどのような取り組みを行っていますか。

日本医科大学耳鼻咽喉科学では、昨年、花粉症学講座という寄付講座を立ち上げました。この講座では若い医師たちが中心となって、花粉症の発症や薬が効くメカニズムを解き明かすような基礎研究を行い、より良い治療法開発につなげようとしています。

最近取り組んでいるユニークな研究としては、苦味受容体をターゲットにしたものがあります。舌下免疫療法を受けた人の中で、特に治療効果が高い人の特徴を調べてみたところ、苦味受容体の発現が多いとわかったのです。苦味受容体は口の中にあって苦味を感じるだけでなく、免疫細胞に多く発現している受容体です。私たちはT細胞というリンパ球の苦味受容体が、免疫療法が効くメカニズムに関与しているのではないかという仮説のもとで研究を進めています。

-

抗IgE抗体薬治療

アレルギーの原因となるIgEとマスト細胞(肥満細胞)の結合をブロックし、アレルギー反応が起きないようにする

-

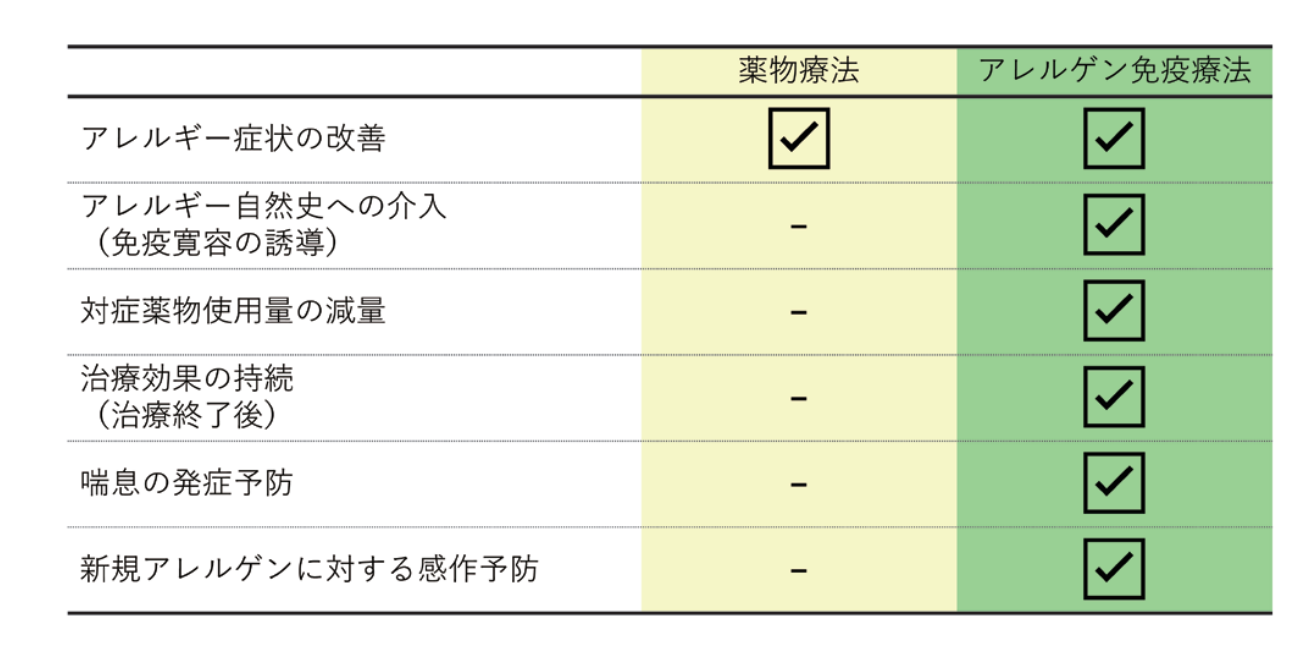

アレルゲン免疫療法のメリット

アレルゲン免疫療法は治療が終わった後も効果が続き、喘息などの発症予防などが期待できる

咽頭部腫瘍を切除するロボット支援下手術も

―頭頸部腫瘍で注力しているのはどのようなことですか。

-

首から上のがんとしては、喉頭がん、咽頭がん、舌がんがあり、ほかの臓器のがん同様に、手術、放射線治療、化学療法(抗がん剤)が標準治療になっています。頭頸部腫瘍では、それらの治療によって腫瘍を切除することはもちろんのこと、治療後のQOLを考えなければいけません。頭頸部は、発声や嚥下、咀嚼といった、話すことや食べることに関わる臓器が集まっているので、それらの機能をできるだけ温存しながら腫瘍を取りきることを目指します。

手術により欠損部位が生じる場合には、ほかの臓器から組織を採取して移植する再建術を行います。再建術では当院の形成外科医が手術に参加し、安全かつ適切な手術が行える体制を確立しています。また、言語聴覚士(ST)による嚥下リハビリテーションを行うなど、術後の管理も徹底しています。

―最新の治療にはどんなものがありますか。

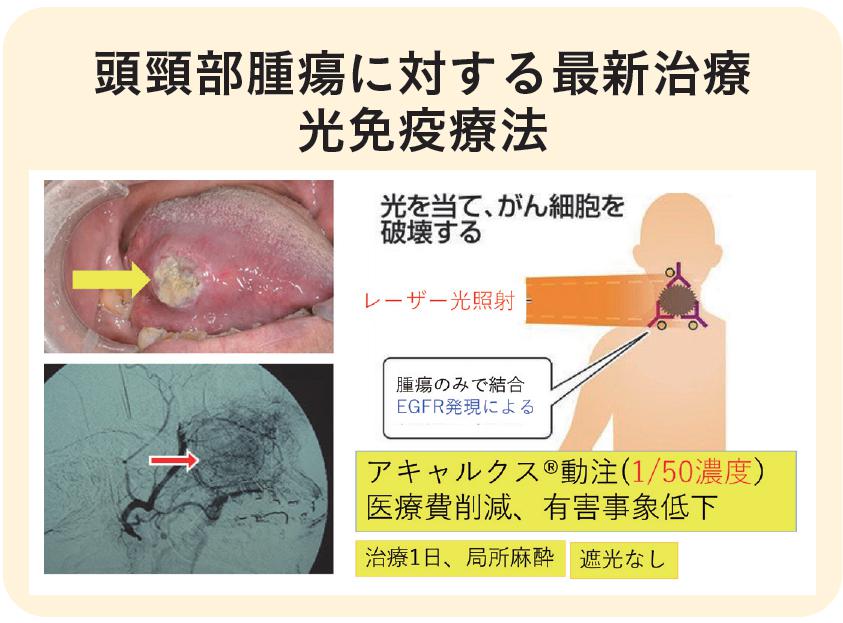

臨床応用に向けて研究開発を進めているのが、光免疫療法とロボット支援下手術です。

光免疫療法は比較的新しいがん治療のひとつで、がん細胞に選択的に結合する薬剤を静脈注射してから患部をレーザー照射してがん細胞を破壊します。国内では切除不能な頭頸部がんに対するアルミノックス治療が保険適用されていますが、静脈から全身投与するため薬剤量が多く、全身麻酔でレーザー照射しなければならず、全身有害事象のリスクがあります。

-

そこで私たちは、動脈注射アルミノックス治療の研究開発を進めているところです。この方法では、腫瘍の栄養動脈に薬剤を注入するので、薬剤量が静脈注射の50分の1という低濃度で済み、レーザー照射も局所麻酔で行えます。薬剤ががん病変部に集まるので、全身有害事象のリスクも低下するはずですし、薬剤量が減り医療費削減になるという効果も期待できます。

ロボット支援下手術は、扁桃(中咽頭)や喉頭部などの狭い口腔内に限局している早期の悪性腫瘍を切除するものです。当科では年内の導入を目指して、安全かつ低侵襲な術式の確認などを進めています。

花粉症くらいと我慢せず最適な治療を受けてほしい

―耳鼻科医として大切にしてほしいことを教えてください。

耳は基本的に自分で掃除をしなくても良いのですが、耳掃除で外耳炎になる人が非常に多いので気をつけてほしいです。一方、鼻については、ネバネバの鼻水が出ている場合には細菌感染の可能性が高いので、鼻うがいをおすすめしています。鼻うがいをするときは、刺激になりがちな水道水ではなく、洗浄用濃度の生理用食塩水を使って洗うといいでしょう。

また、季節の変わり目は、秋の花粉症を疑って受診してくる患者さんが増えますが、ほとんどはハウスダストによるものです。秋の花粉症もありますが、梅雨時に増えたダニが秋に一気に死ぬので、ダニの死骸やフンが増える秋頃にアレルギー症状を訴える人が増えます。喘息がある人は、喘息が悪化することもあります。その時期は衣替えの季節なので、衣替えや普段の掃除をするときにもマスクをしておくといいでしょう。

―大学病院は手術など高度な医療を提供するイメージが強いですが、アレルギー疾患などで受診してもいいのでしょうか。

今の大学病院は紹介状が必要なので、命に関わる病気や治療が難しい症例が中心になり、花粉症やアレルギー性鼻炎はクリニックで治療を受ける方がほとんどです。しかし、クリニックによっては薬の選択が十分でないことを懸念しています。

私たちが制作に携わったガイドラインでは、軽度に対する薬は1種類で、中等度、重度には症状に応じて複数の薬を組み合わせて処方することを推奨しています。しかし、中等度以上でも1種類の薬しか処方されていないことが散見されます。それでは症状を改善することができません。

花粉症は薬物療法が中心ですが、それでも良くならない場合は鼻粘膜の切除や後鼻(神経)の切断といった手術療法もあります。また、抗IgE抗体薬によって重度の症状もかなり改善されます。抗IgE抗体薬治療には適応の条件がありますが、その条件に合うならば大学病院での治療を検討されてもいいのではないでしょうか。

日本医科大学付属病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科の医師たち

-

-

副鼻腔手術

-

頭頸部腫瘍手術

-

耳科手術

後藤 穣先生(ごとう・みのる)

日本医科大学大学院医学研究科耳鼻咽喉科学/頭頸部・感覚器科学 大学院教授。日本医科大学付属病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科 部長。1991年日本医科大学医学部卒業。医学博士。同大学耳鼻咽喉科学講師、准教授、日本医科大学多摩永山病院病院教授などを経て、2025年より現職。日本耳鼻咽喉科学会認定耳鼻咽喉科専門医、日本アレルギー学会認定アレルギー指導医など。主な専門は、アレルギー性鼻炎、花粉症、免疫療法。

後藤先生の治療への想い

症状と検査結果が合致しないことが多い耳鼻咽喉科では患者さんが納得できるよう、不安に寄り添う診療が大切です

耳鼻咽喉科には、難聴や鼻・喉の違和感があり、不安感や悩みを抱えている患者さんが多数受診されます。しかし、それらの症状に対して検査をしても異常が見つからないことが少なくなく、必ずしも治療につながらないこともあります。一方で、確かに違和感があるのに異常がないと告げられ、納得できない患者さんの気持ちもわかります。私たち耳鼻咽喉科医は、そのような患者さんたちの不安が少しでもなくなるように、誠心誠意対応することを心掛けています。