特集

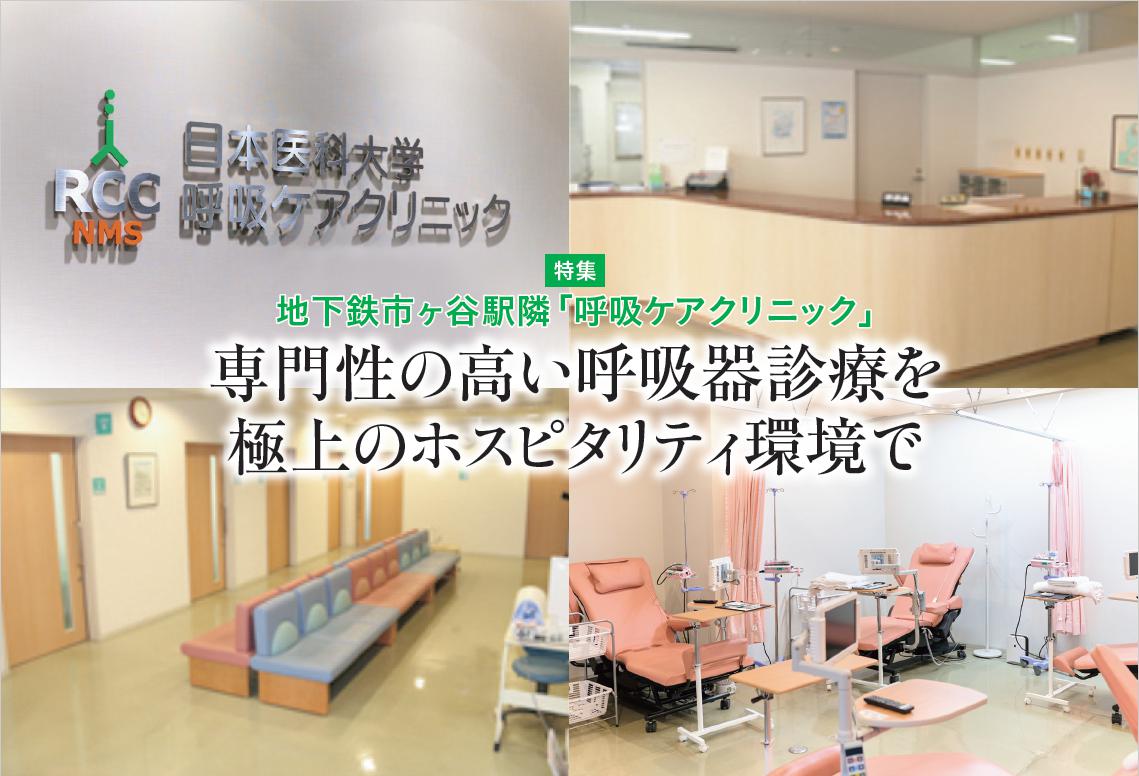

地下鉄市ヶ谷駅隣「呼吸ケアクリニック」

専門性の高い呼吸器診療を

極上のホスピタリティ環境で

hippocrates 26号 2025年08月発行

大学病院の外来診療が予約なしで受診可能

―このクリニックの特徴を教えてください。

日野 日本医科大学呼吸ケアクリニックは、すべての呼吸器疾患を対象としていますが、特にCOPD(慢性閉塞性肺疾患、慢性気管支炎、肺気腫)、気管支喘息、睡眠時無呼吸症候群(SAS)、在宅酸素療法、在宅人工呼吸療法、肺がんの化学療法に対して、専門性の高い診療を行っています。最近ではセカンドオピニオン外来も開設しました。

交通の便の良い都心のビル内にあるクリニックで、JR総武線・中央線、東京メトロ南北線・有楽町線、都営新宿線のどの駅からも近く、地下鉄出口を出てすぐという好立地です。

また、当クリニックは日本医科大学付属病院の付置診療施設でありながら、地域の診療所としての機能も持っているため、紹介状がない方でも受診が可能です。大学病院初診でかかる初診時選定療養費もいただいていません。受診の際は電話などで予約をしていただく予約制をとっていますから、来院してから長くお待たせすることがなく、じっくり診療できます。さらに土曜日も診療するなど、就労中の方でも受診していただきやすい特徴がいくつもあります。

-

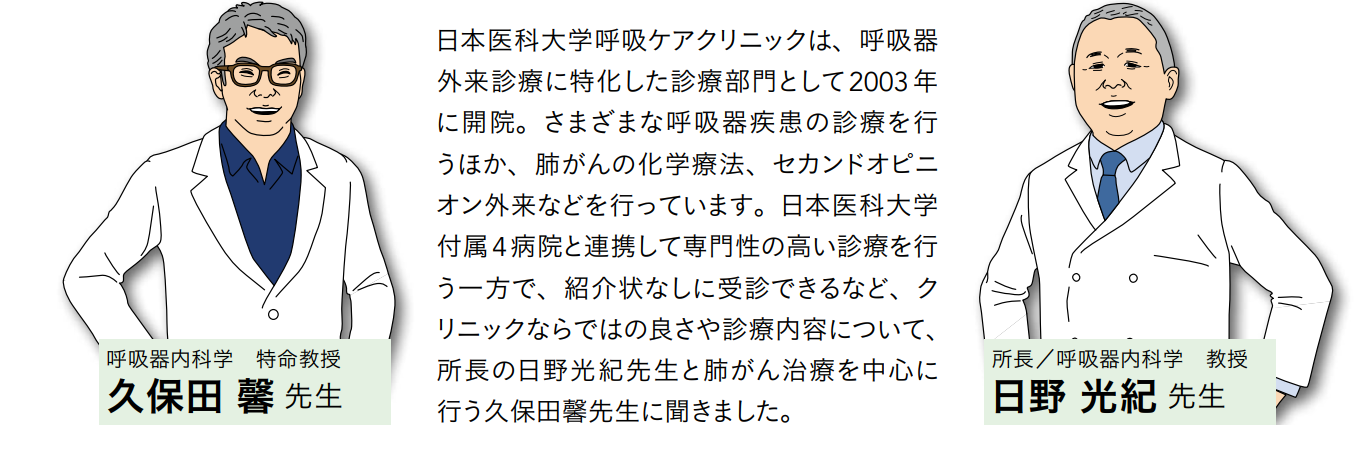

主な対象疾患と治療内容

-

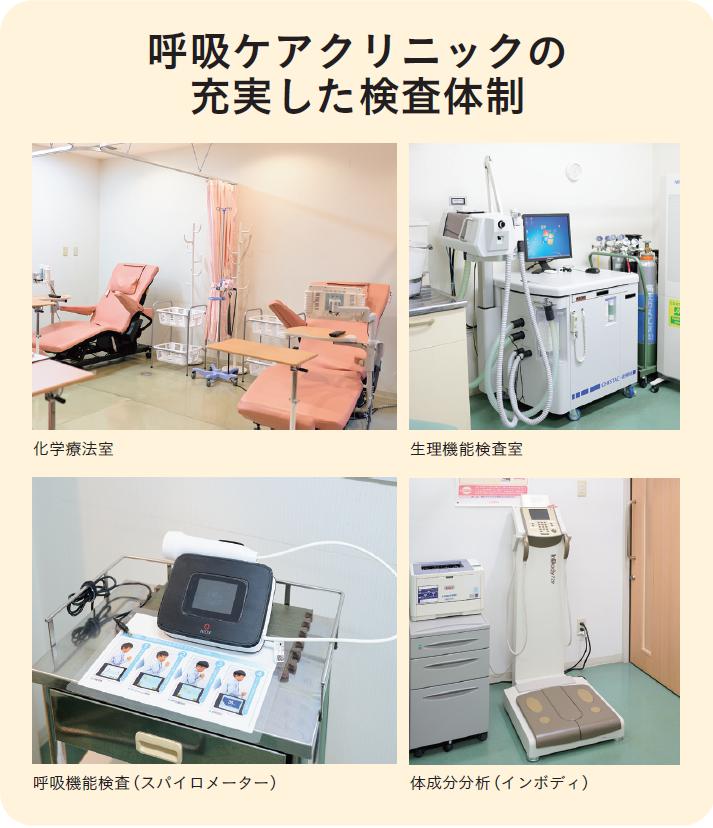

―診療や検査の体制で強みとしていることはありますか。

日野 当クリニックには、日本医科大学の呼吸器を専門とする医師が4人いて、そのうち2人は女性医師です。また、看護師、薬剤師、臨床検査技師、放射線技師が揃っています。例えば、薬剤師は点滴治療の説明や治療中の管理、院内調剤などを行っていますし、看護師は自己注射の管理指導、栄養や生活の改善アドバイスなど、一人ひとりの患者さんに寄り添って、ホスピタリティの高い医療を提供することができるのです。

検査については、根津の付属病院と同等の検査機器が揃っていますし、モストグラフ(気道抵抗性試験)、FENO(呼気中一酸化窒素濃度)測定、6分間歩行検査などの肺機能検査と、付属病院では行っていない専門的な検査も行えます。そのため、付属病院や地域のかかりつけ医などから精密検査を依頼されることも多く、当クリニックで呼吸に関する総合的な診断などを行った上で、ご自宅近くの病院などで治療を受けるという患者さんもたくさんいます。

COPDや気管支喘息の最先端治療を行う

-

-

―では、対象疾患ごとの治療について伺います。COPDに対してはどのような治療を行うのでしょうか。

日野 COPDは、吸入薬による気管支拡張治療が中心です。しかし重症の患者さんでは、長期的に心負荷を解除する目的から、自宅で酸素吸入を行う在宅酸素療法が必要となります。COPDでは、それ以上症状が悪化しないように、できるだけ早期に在宅酸素治療を始めることがとても大切です。在宅酸素療法を導入後は定期的に検査して、きちんと評価していきます。

最近では、生物学的製剤が承認されるなど、根本治療につながる薬の開発が進んでいます。当クリニックでもより良い治療法の開発に向けて、新しい生物学的製剤の国際共同治験に参加しています。

―ぜん息はどのような治療を行っていますか。

日野 ぜん息治療は1990年代から大きく変わりました。昔は発作時の対処療法しかありませんでしたが、吸入ステロイドが一般的になり、発作を起こさないようコントロールする治療が中心になっています。それに伴って、さまざまな吸入ステロイドデバイスが登場しましたので、正しく使用するための指導にも力を入れています。

中には、吸入ステロイドでは症状をコントロールできない重症ぜん息の患者さんがいます。そのような重症ぜん息に対しても、発作を起こす原因となる分子を標的とする生物学的製剤が開発されるなど、10年くらい前からかなり進歩しています。ただし、生物学的製剤を投与するときには慎重に管理する必要がありますので、当クリニックの薬剤師や看護師がしっかりと管理しながら行っています。

―SASはCPAP(持続陽圧呼吸療法)が一般的だと思いますが、新しい治療法はありますか。

日野 CPAPも近年とても進歩していて、かなり使いやすくなっています。最近は、特に若い世代で健康への意識が高く、SASではないかと自ら受診してくる患者さんが少なくありません。SASを疑う患者さんに対しては在宅での簡易モニターを行い、必要に応じて一泊での入院検査を行います。入院検査は当クリニックでは行えないので、提携している検査専門病院などで検査を受けてもらいます。

―呼吸器疾患はいずれもタバコの影響が大きいと思いますが、禁煙の指導などは行っていますか。

日野 以前はとてもよく効く禁煙補助薬があったのですが、現在日本では出荷停止になっているため、症状を緩和するテープ薬を使った治療をしています。どんなに体に良くないとわかっても、なかなか禁煙できないものですが、わざわざ受診してくる患者さんは皆さんとても意識が高いですね。何度も禁煙に失敗しながら禁煙に成功した患者さんにはお手製の表彰状を渡しています。禁煙しようとがんばる患者さんがたくさんいるので、こちらも根気強く働きかけています。

肺がん化学療法では心のケアにも注力

―クリニックではどのような肺がん治療を行っているのでしょうか。

久保田 外来での内科的治療を行っています。当クリニックは職場などからも通いやすい都心にあり、待ち時間が短く治療ができる点が大きなメリットです。治療を進める中で病状が急に悪化したり、合併症により入院が必要になることもあるので、付属病院と連携しながら治療を進めることになります。

肺がんの薬も進歩が著しく、従来からの抗がん剤のほか、がんの原因となる分子を狙い撃ちにする分子標的薬や、免疫の働きを高めてがん細胞を攻撃させる免疫チェックポイント阻害薬を使った治療の割合が増えてきました。薬によって注意点が異なりますので、よく見極めながら治療を進めていく必要があります。

例えば免疫チェックポイント阻害薬は、食事や運動などの日々の生活を改善することで免疫の働きが良くなり、治療効果も高くなります。それは肺がんに限らず、呼吸器疾患全般においても同じです。当クリニックでは、症状の改善や治療効果の向上につながることを考えて、看護師が中心となって患者さんの生活のケアに注力しています。

―肺がん患者さんと接する上で大事にしていることはありますか。

久保田 がんの患者さんに対して、どのように病気のことを伝え、理解してもらうか、医療で「インフォームド・コンセント」と呼ばれるコミュニケーションをとても大切にしています。コミュニケーションの理論と実践については、医学部の学生や研修医に指導を行っていますし、自分で患者さんと接するときにも常に念頭に置いて話すよう心掛けています。

というのも、私は呼吸器内科医であるとともに、精神腫瘍学というがん患者さんの心のケアも専門で、日本精神腫瘍学会認定コミュニケーション技術ファシリテータという資格を持っています。そのスキルを活かして、患者さんだけでなく、不安や懸念を抱えた家族への心もケアも治療の一環として対応しています。付属病院のような大きな病院では肺がん治療をしながら心のケアまでするのは困難ですが、このクリニックでは時間的な余裕もあり、一人ひとりの患者さんやご家族とじっくり向き合って治療や心のケアができるので、医師としてもやりがいを感じます。

-

呼吸器診療のエキスパートである医師たち

-

一人ひとりの患者さんに寄り添い、質の高い医療を提供するクリニックのスタッフたち

咳が長引くときは早めに受診を

―呼吸器に関して、注意してほしい症状はありますか。

日野 咳、痰、息切れが長引く場合は、早めに受診してください。風邪かなと思いがちですが、長引くときは別の疾患の可能性があり、早めの治療が必要かもしれません。

久保田 肺がんの早期は症状があらわれにくく、早期発見は難しいので、定期的な健康診断が重要になります。ただし、健康診断で行うX線(レントゲン)検査では小さな病変を見つけられないことがあるので、40歳を過ぎたら2、3年に1回程度でいいので、肺がんCT検診を受けることをおすすめしています。特に喫煙者、喫煙歴がある人、家族に喫煙者がいて受動喫煙が濃厚だと思われる人は早めに受けたほうがいいと思います。

―教育や研究に関わることもあるのでしょうか。

日野 大学付属病院とは異なる地域医療の現場として学ぶことも多いので、医学生や研修医が当クリニックに学びに来ることもあります。研究では、日本医科大学の付属4病院での共同研究に参加しています。

久保田 研究対象は肺がんが圧倒的に多く、肺がんとCOPDの合併症例に対するケアなどの臨床研究をメインに行っています。

日野 そういった共同研究では臨床研究に組み込まれる症例を提出するだけでなく、私たちがテーマを起案して、付属4病院と検討し、治験の妥当性を審査する治験審査委員会(IRB)を通して臨床検査に進む、というように本クリニックが研究主体となって進めるものもあります。疾患によっては付属病院よりたくさんの症例が集まることがあるので、例えば生物学的製剤の統計などについて積極的に進めていきたいと考えています。

―将来的な目標はありますか。

日野 付属病院ではできないようなホスピタリティや専門性の高い治療を突き詰めていきたいと思います。特に肺がんやCOPDなどの肺機能検査、SASの簡易モニターなどの充実した検査環境をさらに活かして、二次検診の受け入れを増やしていきます。最近では、中国をはじめとした海外から検査や治療を受けに来る方が増えていますし、幅広いニーズに応えられるクリニックでありたいと考えています。

日野 光紀先生(ひの・みつのり)

日本医科大学呼吸器内科学 教授

呼吸ケアクリニック 所長

1982年日本医科大学医学部卒業。国立療養所松戸病院、日本医科大学呼吸器内科、埼玉県立がんセンター、日本医科大学千葉北総病院呼吸器センター長、感染制御部部長、副院長などを経て、2019年より現職。

久保田 馨先生(くぼた・かおる)

日本医科大学呼吸器内科学 特命教授

1983年熊本大学医学部卒業。同大学医学部附属病院第2内科、国立療養所近畿中央病院、米国ヴァンダービルト大学メディカルセンター、国立がんセンター東病院、国立がんセンター中央病院、日本医科大学呼吸器内科学教授を経て、2024年より現職。