特集

最新の医療技術と人間性を重視

「患者さん第一」をモットーに

長期的な視野で臨む脳外科医療

hippocrates 25号 2025年04月発行

-

日本医科大学脳神経外科は、1964年の創立以来、最新の医療技術を導入しながら、常に「患者さん第一」を追求しています。脳神経内科と救急医学科と連携した脳卒中治療をはじめ、脳腫瘍、脳血管障害、脊髄末梢神経疾患などの幅広い脳神経外科疾患の診療にあたる一方で、4病院体制による地域医療への貢献、研究活動の推進、次世代医師の育成など、多角的なアプローチで医療の質の向上にも取り組んでいます。同科の特徴や注力分野、診療への想いなど、村井保夫先生に伺いました。

-

脳神経内科、救急科との連携による脳卒中治療

―脳神経外科はどのような疾患を対象としているのでしょうか。

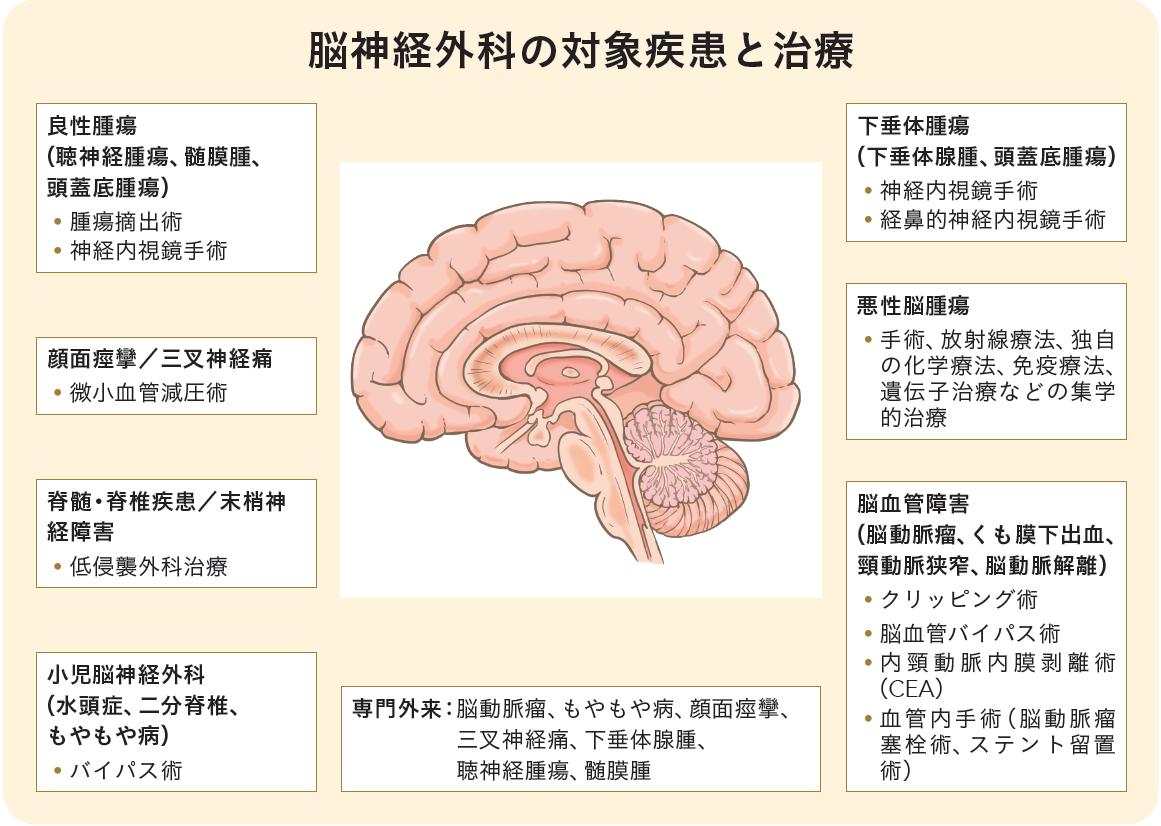

脳卒中、頭部外傷、脳腫瘍をはじめとした脳の疾患のほか、“神経”という言葉を含む診療科でもあるので、病変が脳から手足の神経にあり、何らかの外科的治療が必要な疾患全てが対象となります。頸椎や腰椎などのヘルニア、顔面痙攣・三叉神経痛、脳と末梢神経の感染症など、かなり広範におよびます。

また、対象となる患者さんの状態も、極めて重症な脳卒中の方から軽微な頭部外傷までさまざまです。

-

-

―日本医科大学脳神経外科の特徴を教えてください。

大きく分けて3つの特徴があります。1つ目は、脳神経内科、救急科との密な連携、もう1つは脳神経外科における専門性の確立、そして3つ目が技術習得の取り組みです。

日本医科大学といえば日本初の救命救急センターがよく知られていますが、脳神経外科では脳卒中集中治療科、救急医学科との緊密な連携体制を構築しています。それらの連携では定期的に合同カンファレンスを開催し、複雑な症例について多角的な視点から検討を行っています。私も2年以上救急医学科に所属していました。

脳卒中診療では、脳神経外科、脳神経内科、救急医学科という3科が連携して診療にあたっています。全国でも類を見ない強固な連携体制により軽症から重症例までをカバーし、脳神経疾患領域の手術件数は、脳神経外科、救急医学科、脳神経内科を合わせて年間700件を超え、国内有数の施設となっています。

―連携体制構築で重視していることはありますか。

脳卒中の治療は、発症から急性期、回復期、そして維持期まで、長期にわたる継続的なケアが必要です。そのために、3科の医師だけでなく、リハビリテーション専門医、看護師、理学療法士、作業療法士など、多職種連携を円滑に進めるためのシステムを確立しています。

手術技術のコンテスト開催

高い技術を持つ外科医を育成

―脳神経外科での専門領域とはどのようなものですか。

脳神経外科医療は、年々その専門性を深めており、各領域でのエキスパートの存在が不可欠となっています。当科では各専門領域(subspecialty)に精通した医師を配置し、脳腫瘍、脳血管障害、脊髄末梢神経疾患など、多岐にわたる脳神経外科疾患に対して、高度な専門治療を提供しています。また、脳動脈瘤(りゅう)、もやもや病、下垂体腺腫、髄膜腫、悪性脳腫瘍、転移性脳腫瘍、末梢神経障害、脊髄腫瘍、頭痛、顔面痙攣(けい れん)、三叉神経痛についても、国内学会で指導的な立場にいる専門医が診療、手術を担当しています。

―3つ目の特徴である、技術習得の取り組みについても教えてください。

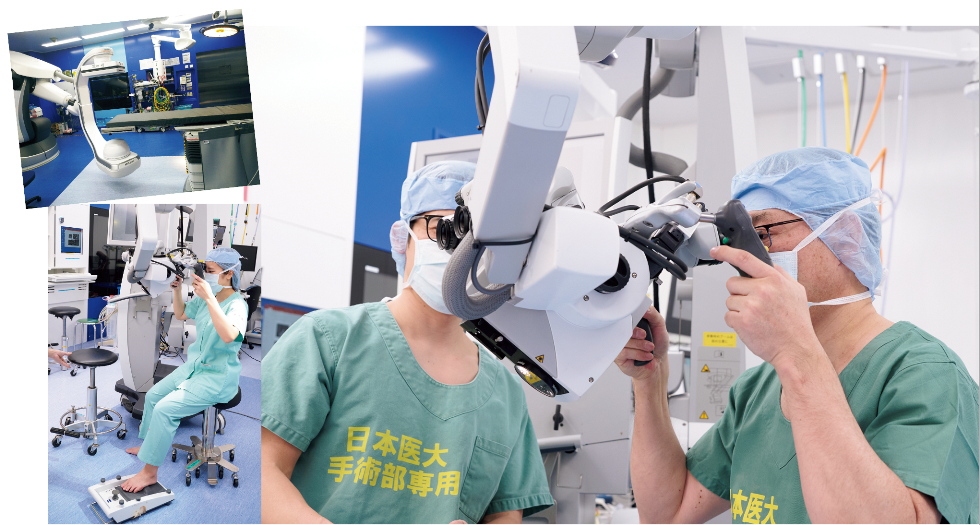

外科医は、手を動かし続けることで技術力を向上させる必要があります。最近は練習用の動画や顕微鏡など手技の練習をするツールがとても充実しているので、そのようなツールを積極的に用いて、医局の中で練習できる環境を整備しています。

また、手術技術に対する客観的評価システムを導入し、手術の各段階における技術的要素、客観的な評価基準を設けることで、技術の標準化と向上を図っています。このような機会は、若手医師の技術を見て直接アドバイスする場としてとても重要です。

さらに、脳神経外科学教室を運営する4病院全体で手術手技のコンテストを毎年開催し、優勝者を表彰しています。過去の優勝者を見ると、その多くは一流の外科医に育っていますし、医局員の中には国内の手術手技コンテスト優勝者が何人もいます。

未破裂動脈瘤を見極めて

予防的手術を実施

―近年増えている疾患や治療はありますか。

最近は、予防的な脳血管障害の手術が増えています。脳血管障害の一つである脳動脈瘤は、破裂すればくも膜下出血や脳梗塞を来し、命に関わることがあります。しかし、脳動脈瘤が検出されても、必ずしもすぐ手術をする必要はありません。手術リスクのほうが大きいこともあるので、サイズに変化がなく、破裂しそうな形をしていなければ経過観察となる場合もあります。

そうして経過観察をしていく中でリスクがあると判断した患者さんには、未破裂脳動脈瘤のクリッピング術や脳血管バイパス術、カテーテル治療などを行います。

―予防的な手術をする患者さんはどうやって見つかるのですか。

頭痛の原因精査のMRIで見つかったり、脳ドックで見つかることが少なくありません。脳動脈瘤の原因となる疾患の中には、家族性のものがあるので、受診した患者さんのご家族にも同じ病気にかかるリスクがあります。当科を受診してもらった場合は、ご家族も検査を受けることを勧め、必要であればご家族にも予防的手術を受けていただきます。私自身、親子や三兄弟全員の手術をしたことが何例もあります。そのように患者さんの疾患と背景を見ながら、検査や治療を進めているのです。

日本人特有の脳動脈瘤リスクや最先端手術機器の効果を研究

―村井先生が専門としているのはどのような分野ですか。

専門としているのは、脳動脈瘤、もやもや病、良性腫瘍という3つの疾患です。その中で一番患者数が多いのが脳動脈瘤ですが、日本人の脳動脈瘤はほかの国の人に比べて破裂しやすいことが知られています。その理由は不明ですが、同じアジア人である韓国人や中国人と比べても、日本人だけが明らかに違う傾向にあります。海外の基準では経過観察にする症例でも日本人では破裂してしまうリスクがありますし、日本人への治療成績のデータを元にした、より効果の高い治療方法を選択しなければいけません。

―治療が必要かどうかという判断はどのように行うのでしょうか。

慎重に経過観察をすることが大切です。経過観察というと動脈瘤の大きさの変化に着目しがちですが、不規則に膨らんでいる部分など、大きさ以外の危険な徴候を見落とさないようにしないといけません。検診でも、前回の検査結果と比較することが多いですが、もっと長いスパンで観察していくことが重要で、数年前から見比べて変化を見ていくことで気づくことが多々あります。

―研究で力を入れていることはありますか。

研究面で注力していることの一つが、最新手術機器の効果の検証です。脳神経外科手術では大型の手術用顕微鏡が重要な役割を果たしていますが、手術の安全性をさらに高めるために外視鏡や内視鏡という新たな手術機器について臨床医の視点で検証しています。

基礎的な研究では、もやもや病や脳動脈瘤の遺伝子変異の研究に取り組んでいます。小児に多く見られるもやもや病は脳の血管が細くなる病気で、視覚障害や手足の麻痺を繰り返し、手術が必要になることもあります。最近、もやもや病の発症に関わる遺伝子変異が分かってきたので、同様に血管が細くなる疾患との関連を調べたり、早期診断や治療法の選択に役立つ指標として遺伝子変異を用いることを目指した研究を展開しています。

-

付属病院脳神経外科学教室の医師たち

-

高い専門性を持つ脳外科医たち

付属4病院に診療科を持ち、150あまりの病床と年間1,500例以上の手術実績をもつ都内でも有数の大学病院脳神経外科教室。世界的に著名な先生による指導を受けた外科医が多数在籍し、付属病院、多摩永山病院、武蔵小杉病院、千葉北総病院という4つの基幹病院による連携体制をとっています。各病院は、地域特性に応じた医療サービスを提供しながら、定期的な合同Webカンファレンスを通じて活発な情報交換を行っています。

顔の痛みや見え方の異常も脳の病気の可能性がある

-

若手医師を対象とした技術コンテスト、血管縫合や経鼻的手術の練習会などを開催

-

―脳外科医として一般の皆さんに向けたアドバイスがありますか。

一般的に、顔や手足に麻痺が出たときは受診してほしいといわれますが、ものが二重に見える、顔の痛みや痺(しび)れといった症状があるときも要注意です。これらの症状は、目や鼻の病気だと思われて注意が払われないことがありますが、動脈瘤や下垂体腫瘍、脳の血管が神経を圧迫していることが原因かもしれません。その場合は、原因となっている脳動脈瘤や腫瘍、圧迫した血管を剥がすことで症状が改善します。見え方の異常や顔の痛みがあるということは、運動や感覚の神経が障害を受けているということなので、脳の病気の可能性があるということを知っておくと良いでしょう。

―最後に、将来への展望をお聞かせください。

日本医科大学脳神経外科は、確かな臨床経験に基づいた最新の医療技術を実践し、人間性豊かな医療を提供すべく、日々進化を続けています。その上で、4病院体制による地域医療への貢献、研究活動の推進、次世代医師の育成など、多角的なアプローチで医療の質の向上に取り組んでいます。

一人の外科医としては、これまで同様に高度な医療技術を追求し続けることを基本的な責務として、長期的な視点で治療を評価する体制を築くことの必要性を感じています。多くの場合、手術後の定期検査は長くても数年程度ですが、後遺症や合併症、再発のリスクなどについて、10年、20年という長期にわたって評価したデータを蓄積する必要があるでしょう。そうして、その治療が本当に患者さんにとって意味があるものだったのか、そこまで責任感をもって治療できるようになればと考えています。

村井 保夫先生(むらい・やすお)

日本医科大学大学院医学研究科脳神経外科学教室 大学院教授。1993年日本医科大学医学部卒業。1999年博士号(医学博士)取得。同大学脳神経外科学教室に入局後、旭川赤十字病院、日本医科大学付属病院脳神経外科准教授を経て、2023年より現職。主な専門分野は、脳動脈瘤、もやもや病の脳血行再建術、髄膜腫など。もやもや病専門外来、脳動脈瘤専門外来、髄膜腫専門外来、脳ドック説明外来を担当。

村井先生の治療への想い

最新の技術だからといって、最善とは限りません。

あくまでも長期的な患者さんの利益を第一に考えて選択する。

医療従事者も患者さんも新しい治療法に期待を寄せがちです。新しい治療法や手術手技は、数十年後にどうなっているのか分かっていませんから、その長期的な効果や意義を慎重に見極める必要があります。最近普及している低侵襲治療でも同じで、短期的には良いとしても、長期的には侵襲が高いとされる治療が患者さんにとって最良であるかもしれません。私たちは、「患者さんにとって本当に良い医療とは何か」を常に問い続けながら、診療にあたっています。