特集

進化する精神医学

認知症の治療にPET検査を導入

最先端治療でこころの問題と向き合う

hippocrates 24号 2025年02月発行

-

日本医科大学付属病院精神神経科は、

うつ病や双極性障害などの気分障害、統合失調症、認知症などの精神疾患に対して、外来と入院での治療を行っています。

身体疾患に伴う精神症状を診療するリエゾン精神医学にも注力しており、

さまざまな診療科と連携した診療・研究を進めています。

2024年1月には「認知症先端治療センター」を開設するなど、

最先端の治療を実践しつつ、

薬だけに頼らないで患者さんに寄りそう治療を行う同科の舘野周先生にお話を伺いました。 -

中高齢の気分障害を中心に

もの忘れや児童の専門外来も

-

-

―日本医科大学付属病院精神神経科の特徴を教えてください。

中高齢の患者さんが多く、うつ病や双極性障害(躁うつ病)など気分障害と呼ばれる精神疾患を中心に診療を行っています。パニック障害などの不安障害、統合失調症、認知症も当科が強みとする疾患です。また、児童思春期外来、もの忘れ外来を開設して、専門的な精神科診療を行っています。

―舘野先生が専門としているのはどのような分野ですか。

高齢者のうつ病、認知症、神経症性障害など、老年精神医学と呼ばれる分野を得意としています。神経症は、ストレスが原因となって、不眠、動悸、息切れ、吐き気、めまい、頭痛、腹痛などのさまざまな身体症状があらわれる精神障害のことで、身体疾患を診るさまざまな診療科では原因がわからずに、最終的に精神科を受診して診断されることが多いです。

これらの疾患に対する治療は、薬物療法が基本ですが、薬を出すだけでなく、会話などの交流を通して心身に働きかける精神療法と併用することになります。例えば、処方した薬の用法や効果を話しながらストレスへの対処方法を伝えたり、副作用の話と併せて期待できる状態をイメージしてもらいます。

―うつ病の診断や治療はどのように行うのでしょうか。

うつ病と診断された患者さんの中には、ご自分でうつ症状を自覚して来られる方も多いです。しかし、うつ病といってもその原因は多彩で、ストレス性のうつ病だけでなく、甲状腺の病気など身体的な病気が原因でうつ病になることがあります。ほかにも薬剤の影響によるもの、原因不明のものなどがあり、何によってうつが引き起こされているのかを診断した上で治療法を検討していきます。

新しい薬による認知症の最先端治療を実施

―特に注力されているという認知症治療について教えてください。

当院は、1999年に全国に先駆けて「もの忘れ外来」を開設し、世界で初めての抗アルツハイマー病治療薬などの治療をいち早く行ってきました。

認知症という病気は、はじめのうちはご自身で気づくことができるのですが、進行していくと自覚しなくなり、周囲が心配になるという経過を辿ります。そのため、ご家族が「最近同じことばかり聞いてくる」といったことから気づいて受診されることが多いです。家族に連れてこられた患者さんは「何をやらされるのだろう」と不安に感じていますから、「困っていることについて一緒に考えていきましょう」というスタンスで問診をして、情報収集をすると同時に信頼関係を築いていくことを大切にしています。

問診のほかには、質問紙表を使って記憶や認知機能に関する簡易的なテストを受けていただき、認知機能や日常生活を送る能力が客観的に低下していることが認められたら認知症という診断がくだされます。

―MRIやCTなどの画像検査も行うのでしょうか。

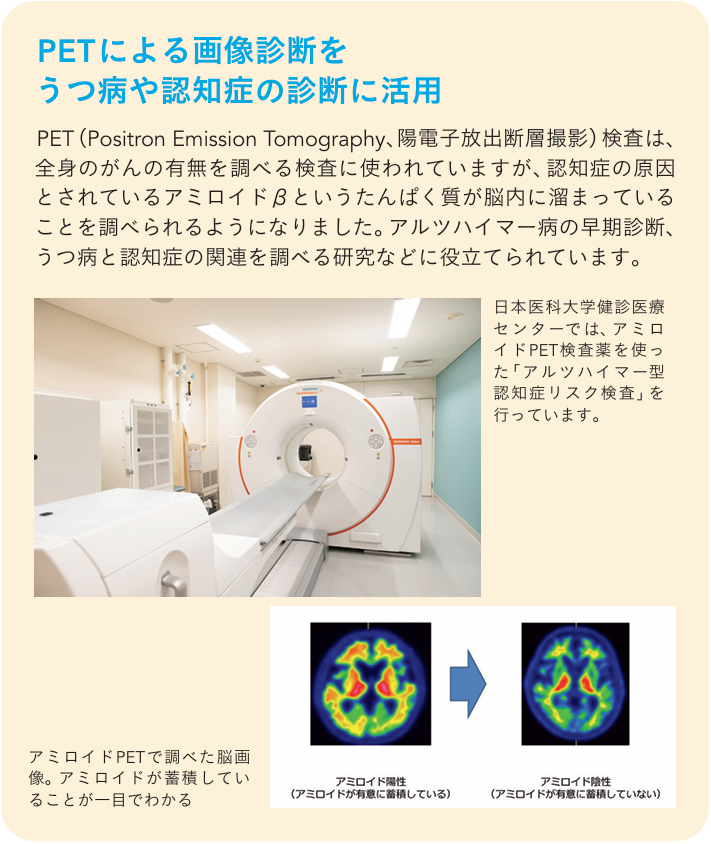

診断後の原因を調べる段階で、血液検査や画像診断を行います。貧血やホルモンの異常、てんかんなどが原因となって認知症症状が出ることがありますので、CTやMRIで形態的問題があるかどうか、SPECT(脳血流量測定)で機能的な問題があるかどうかを評価します。そこまでが保険診療で行える検査です。最近では、新しい治療薬を投与するためにPETという画像検査を行うことがあります。

-

―治療のためにPET検査を行うのですか。

2023年12月にアルツハイマー型認知症に対する新しい作用を持つレカネマブという治療薬が保険診療として承認されました。この薬は、アルツハイマー病の原因とされる、脳に溜まったアミロイドβというたんぱく質を取り除くもので、この薬を投与すべきかどうかを評価するためにアミロイドPETを行います。この薬を使った治療を行うことを目的に、2024年1月に設立したのが認知症先端治療センターです。

―アミロイドβを取り除くと症状は改善されるのですか。

もの忘れについては、そこまでの効果は期待できません。記憶に関わる能力は歳をとるほどに下がっていきますから、進行を止めることは難しいです。この治療では、アミロイドを取り除くことを直接的な作用として、それに付随する効果として日常生活能力が低下することをできるだけ遅らせることを目指します。

-

救急科と連携した自殺予防の対策

―うつ病や認知症などの治療のほかに注力していることはありますか。

精神神経科では、さまざまな診療科と連携して行うコンサルテーション・リエゾン(フランス語で「橋渡し」の意味)活動にも力を入れています。その取り組みとして、常時60人近い他診療科入院中の患者さんに、精神科として診察を行っています。

特に、高度救命救急センターに入院してきた方に対する対応は、長年にわたって注力してきたことのひとつです。当院では、2008年からスタートした自殺対策のための戦略研究(ACTION–J)というプロジェクトに参加し、自殺防止のために救急部門と精神科部門が連携して介入してきました。このプロジェクトを通して、精神科医による継続的な関わりが自殺予防に効果的だということが明らかになり、その後保険診療でできるようになりました。私たちもプロジェクト経験を活かして、現在でも積極的な介入活動を行っています。

―ほかにも他科と連携している取り組みはありますか。

せん妄予防の多施設共同研究を行っています。せん妄というのは急性の意識混濁で、脱水や感染、薬物、手術後などに一時的に見られる状態です。昔はせん妄により患者さんが暴れたりしないように身体的拘束を行ったり、大勢の人がいる場所で見守ったり、カーテンで閉め切ったりということをしていたのですが、最近の研究でそういった方法は逆効果だとわかってきました。そこで、せん妄をひどくするようなことをできるだけ取り除き、例えば病室を明るくして、術後は早めに離床やリハビリを始めるようにしています。

また、薬理学教室との共同研究で、向精神薬などによる脳機能のドーピング作用を解明する研究を行っています。これはスポーツ医学に関連する研究で、脳に作用する薬物による競技能力の向上の仕組みを解明することで、治療上必要な薬は使えるようにするなど適正な薬物規制につながるのではないかと期待しています。

―精神科と他診療科がこんなに連携しているとは思いませんでした。

診療科同士のつながりが強いのは日本医科大学の特徴でもあります。院内の他の診療科から紹介されて受診される患者さんはすごく多いです。また、初期研修のローテーションで精神神経科に回ってくる研修医には、コンサルテーション・リエゾンを担当する班に加わってもらいます。せん妄はあくまでも身体病の合併症ですから、元の病気を担当する診療科の医師や看護師と協力し合いながら、一緒にやっていくことを学んでほしいと考えているからです。

患者さんの“居場所”づくりにつながるような精神医療を

―研究面で注力していることはありますか。

脳機能を解明するために、PETやfMRIを使った脳画像研究を行っています。精神疾患は原因不明のこころの問題とされていますが、脳のどういった活動によって起こる病気なのかがわかってくると、認知症研究によってアミロイドやタウなどのたんぱく質が治療ターゲットになったのと同様に、ほかの精神疾患でも治療の糸口が見えてくるかもしれません。

私が専門としている気分障害については、抗うつ薬や電気痙攣療法(ECT)が脳内でどのように作用しているかをPETで評価する研究を進めています。それにより薬や治療の作用を明らかにするとともに、さらに効果的な治療を実現したいと考えています。

―最後に、精神科医として大切にしていることを教えてください。

患者さんから、笑顔が増えた、困難な状況でも切り抜けられるようになった、周囲の人との関係が良くなったという話を聞けるのが、精神科医として嬉しいと感じることです。

認知症の患者さんは孤立しがちですが、本人が穏やかになり、家族の理解が深まると、周囲との関係が良くなります。そうなると、もの忘れがあったとしても、家がその人らしくいられる場所に変わっていきます。うつの人が職場復帰したときでも、仕事のために生きるのではなく、その人が自分の人生を生きる場所として働けるようになればと考えています。精神科医として、その人がその人らしくいられる“居場所”をつくることを、これからも大切にしていきたいと思います。

舘野 周先生(たての・あまね)

日本医科大学大学院医学研究科精神・行動医学分野 大学院教授。1994年日本医科大学付属病院神経科研修医。2000年同大学院にて博士号(医学)取得。同大学付属千葉北総病院神経科助手、米国アイオワ大学留学、日本医科大学付属病院精神神経科医局長などを経て、2021年より現職。主な研究テーマは、臨床精神医学、脳画像。東日本大震災ではこころのケア活動・被災者支援などに従事。

舘野先生の治療への想い

症状を診ると同時に、何が原因か、患者さんが何を望んでいるのか

背景までしっかり踏まえて治療する“見立て”がもっとも大切。

精神科医にとって一番大切なのは“見立て”だと思っています。例えば、眠れない、食べられないという訴えがあると、うつ病だと診断されることがありますが、まずその原因を見極める必要があります。そして、何を治療の目標にするか。患者さん自身が仕事に行けなくなったことを辛いと感じているなら、仕事に行けるようになることが目標になります。その目標に向けて、投薬を含めて、ストレスへの対処法や症状を軽くする治療を行っています。