特集

付属病院中央手術部の取り組み

“低侵襲治療”と “最先端医療”であらゆる患者に門戸を開く

hippocrates 02号 2019年07月発行

過去5年で300件超のロボット支援手術を実施

―日本医科大学付属病院の手術の特色を教えてください。

身体にとって負担の少ない「低侵襲治療」、そして大学病院の使命でもある「難治性疾患に対する最先端医療」の2 本柱で取り組んでいます。

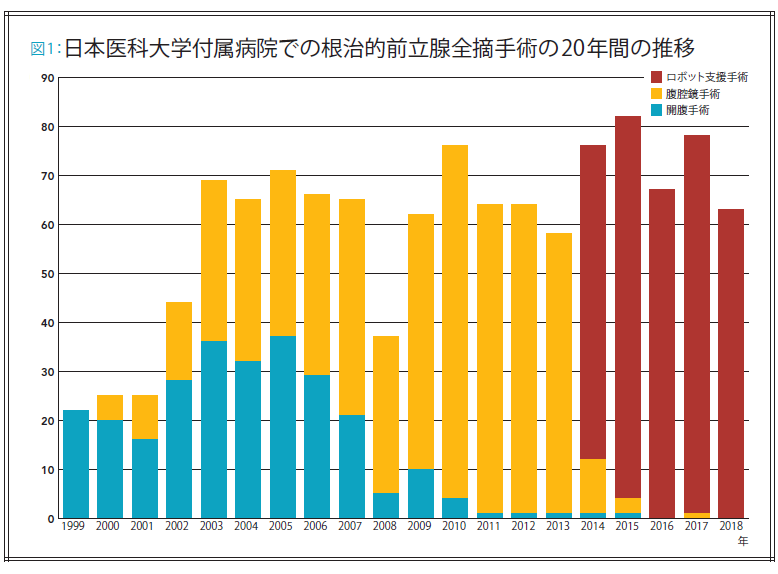

私のいる泌尿器科では、低侵襲治療としては2000年から「腹腔鏡下手術」、2014年には「ロボット支援手術」を導入し、前立腺がんに対する前立腺全摘ではこれまでに350件を超すロボット支援手術を行ってきました(2018年現在)(図1)

―ロボット支援手術とは具体的にどのようなものですか。

外科的手術についていえば、身体にメスを入れて大きく切り開く「開腹手術」に対し、身体に小さな孔をあけて鉗子(かんし)などをお腹に挿入する腹腔鏡下手術、胸部に挿入する胸腔鏡下手術や、口や肛門などに管状の器具を入れる内視鏡手術を、低侵襲治療と呼んでいます。

腹腔鏡下手術でいうと、傷あとが小さいので出血量や痛みが少なく、手術した後の回復が早いことが最大のメリットです。

そして、その腹腔鏡下手術をベースにさまざまな制御技術を組み合わせて発展させたものが、ロボット支援手術です。

日本では2009年に医療機器として「ダヴィンチ」という外国製の手術支援ロボットが初めて認可されました。

その3年後には、前立腺がんに対する前立腺全摘手術で保険が適用となっています。 それまでの腹腔鏡下手術に比べると患部の視野が広く3Dでしかも拡大して見ることができ、鉗子などは角度を付けて操作ができるため、術者にとって的確で精密な手術を行うことができるようになりました。

その結果、出血量をさらに少なくし、手術時間の短縮するため、術後の回復が早く、入院日数もさらに短くでき、機能温存も可能になりました。

日本医科大学では導入してから5年で、前立腺全摘術のほぼすべてをロボット支援手術で行うようになりました。

―ロボット支援手術が前立腺全摘術で普及したのはなぜなのですか?

腹腔鏡の手術で医療事故が起きたのは、記憶に新しいと思います。日本泌尿器科学会/日本泌尿器内視鏡学会ではこの教訓を生かし、前立腺全摘術でロボット支援手術を行うにあたって「ロボット支援手術プロクター認定制度」というものをいち早く導入しました。

ある一定以上の経験を持っていて学識のあるドクターを学会が認定し、初めての人はプロクターのもとでロボット支援手術を行わないとできないようにしました。

そのため、事故がほとんどなく、加速的に普及することができました。 現在、大学病院を中心に全国で300台ほどロボットが使われています。

保険適用の範囲が大きく拡大胃がんや肺がんにも適用が

―前立腺がんの治療でロボット支援手術が使えるのは早期の場合だけと聞いていますが…。

私のところで今取り組んでいるのが、ロボットを使った進行前立腺がんの手術です。

先ほど、ロボットは鉗子の角度を付けられると言いましたが、この機能を使えば、がんの周辺にあるリンパ節の郭清(リンパ節の除去)も可能です。

進行がんをいかに制御するかは、がん治療に携わる医療者にとって大きな課題となっています。 今後はロボットが進行がん治療の選択肢のひとつになるでしょう。

―前立腺がん以外にもロボットが使われているそうですが…。

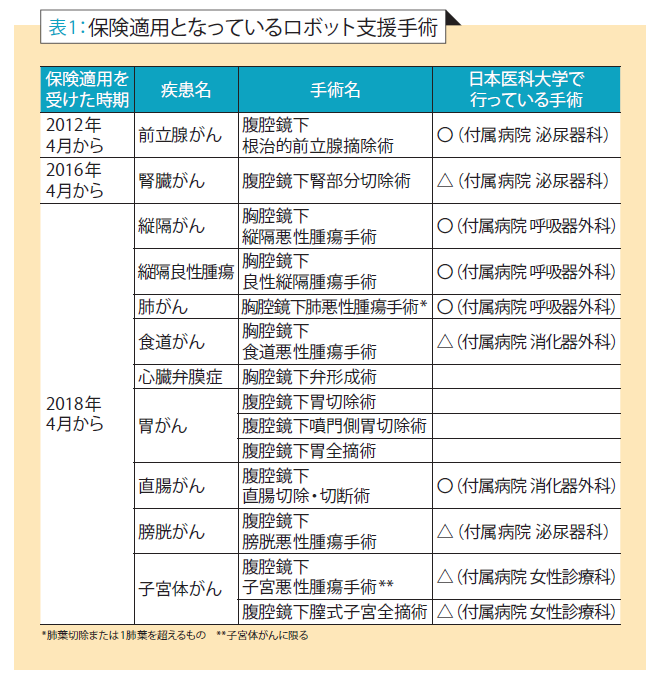

これまでは、ロボット支援手術は、保険が適用される前立腺がんと腎がんがメインでしたが、昨年から適用の範囲が大幅に拡大されました(表1)。

ただ、どんな病院でもすぐに他のがんや疾患で使われるわけではありません。

まず、その施設で「高難度申請」(高難度新規医療技術実施申請)の施設認定を受けなければいけません。

また、泌尿器科以外の分野のプロクター認定制度の拡充も待たなければいけません。 ただ今後は、多くの診療科でロボット支援手術が行われていくのではないでしょうか。

日本医科大学でも泌尿器科以外での利用が進んでおり、手術部では「ダヴィンチワーキング」をつくり、各科の手術の割り当てを決めるなど効率的な運用方法を検討しています。

ロボット以外でもさまざまな低侵襲手術を実施

―ロボット以外でも、低侵襲の手術が進んでいますね。

ハイブリッド型手術室というシステムが稼働しています。 このシステムは本来の手術室に加えて、血管透視装置(3D-CT撮影も可能)を組み合わせたもので、「カテーテルによる内科治療」と「外科手術による治療」を1つの部屋で行います。

従来、外科手術だけでは到達困難な部位も治療ができるようになり、カテーテルのみでは治療できない病変に対しても外科手術を同時に行うことができるようになりました。

ロボット支援手術と同様に、小さな創でしかも低侵襲での治療が可能になったのです。

―高齢者では難しい治療もできるようになった。

最近ですが、経カテーテル大動脈弁留置術(TAVI)もハイブリッド型手術室でも開始しました。

機能が低下している心臓の大動脈弁をカテーテルを用いて人工の弁に置き換える治療法です。これまでは、胸を開けて手術することに耐えられないと判断されていた高齢者にも心臓の弁を人工のものに置き換える治療ができるようになりました。

患者さんのニーズと標準治療の接点を探す

―ご専門の前立腺がんには手術以外にもたくさんの治療方法があると聞きました。

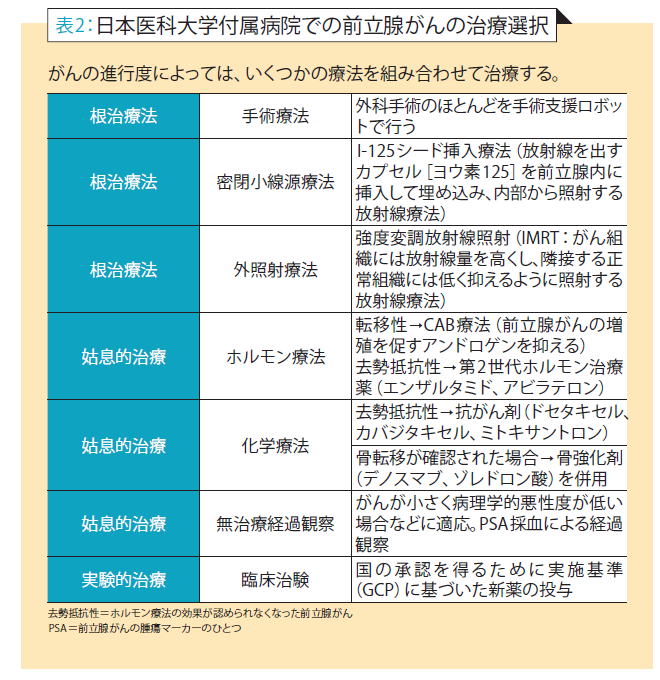

一般的に、がんの治療には外科療法、放射線療法、化学療法があります。 前立腺がんでは、外科手術以外にも、体内に放射線のカプセルを留置する「密封小線源療法」、外から放射線を照射する「外照射療法」、そして「ホルモン療法」などがあります。

一方で患者さん側も、求めるニーズはバラエティーに富んでいます。

また、がんを臓器ごと切除するのではなく、一部の切除で治療が可能なケースでは、積極的に温存療法を取り入れています。

泌尿器科でも、これまで多くの膀胱がんの患者さんを治療していく中で、「これなら残せる」という状態のデータを蓄積してきました。

臓器を温存したいと他院から紹介されて来るケースも少なくありません。

泌尿器科を例に挙げましたが、日本医科大学では標準治療と患者さんのニーズの接点を見つけ、双方の着地点を探し当てて治療を行っています。

グローバル治験で世界の新薬を取り入れる

―既存の薬で効果がないがんへの対応はいかがでしょうか。

新しい薬が世の中に出るためには、実際の患者さんに開発中の薬を投与する試験「治験」が必要です。

日本医科大学では国内はもとより、海外の病院が協力して行うグローバル治験にも多数参加していて、海外の新薬などを積極的に取り入れています。例えば、第4のがん治療として注目を集めている免疫治療薬「オプジーボ®」(一般名ニボルマブ)は保険承認を受ける5年前から使用しています。

標準的な治療薬で効果がなかった場合でも、治験という形で最新の薬剤治療を受けられる環境が整っています。

-

心・脳血管X線撮影装置を組み合わせた手術室。各種血管内治療を行う。

-

付属病院の中央手術部には15の手術室がある。

近藤 幸尋 先生(こんどう・ゆきひろ)

1985年に日本医科大学を卒業。1992年に米国ピッツバーグ大学医学部薬理学教室でリサーチアソシエイトとして留学。2009年から日本医科大学医学部泌尿器科学教室泌尿器科教授、日本医科大学付属病院泌尿器科部長。

手術支援ロボット「ダヴィンチ」が認可される前の腹腔鏡下前立腺全摘除術では、国内でも早期より導入し、東京大学をはじめ、東京女子医科大学、杏林大学などの施設で手術指導を行ってきた。

近藤先生の治療への想い

日本医科大学にはどのような患者さんにも対応できる医療がそろっています

日本医科大学の特徴を一言でいうと、「どのような患者さんにも対応可能」ということです。日本医科大学としては今後、進行がんに対してどうやって対応していくかということが、大きな命題となっています。ロボット支援手術を始めとしたさまざまな選択肢が提供でき、強力な薬の助けが必要となれば、治験で新薬にトライするという選択肢もあります。

低侵襲治療と最先端医療の2つが充実していることは、大きな安心感につながっていると思います。