特集

新病院オープンした武蔵小杉病院

「救急」「周産期」「手術」を柱に

災害に強くホスピタリティのある病院

hippocrates 14号 2022年08月発行

起こり得る災害に備えて

ギリギリで設計を変更

-

―新たに開院した武蔵小杉病院の特徴を教えてください。

新病院の柱となるのは、救命救急センターと総合診療科を合わせた救急医療、産婦人科と小児科、新生児科、NICUからなる周産期医療、手術室とICUなどの周術期医療という3つの医療です。今回の病院建設ではこれらの機能を特に充実させて、かなりのスペースを割いています。

―救急医療について、重視したのはどのようなことですか。

武蔵小杉病院がある川崎市は北部・中部・南部地区のそれぞれに救命救急センターを持つ病院があり、当院は中部の二次救急、三次救急を担う地域医療の要です。このエリアは範囲がかなり広い上に国内でも人口増加が著しい地域でもあるので、これまで以上に救急医療の充実を図りました。

また、川崎市全体の医療を守るために「災害に強い病院」というコンセプトを掲げて、川崎市内の他の病院と連携しながら災害対策も進めています。

-

救急医療

災害時の患者搬送などで活躍することになる屋上のヘリポート

-

屋根のある広々としたエントランス周辺は災害時にトリアージする拠点にもなる

-

全面ガラス張りの計画を急きょ変更して、浸水に対応するために下部をコンクリートにした

―新病院になったことで救急医療はどのように充実したのでしょうか。

重篤患者や特殊な疾患の患者を受け入れる三次救急だけでなく、入院・手術を必要とする重症患者を受け入れる二次救急にもかなり力を入れています。二次・三次救急は救命救急センターの医師が中心となって対応し、軽症や中等症に対しては総合診療科の医師と救命救急センターの医師が連携して24時間体制で行っているのが特徴です。

-

―「災害に強い病院」として具体的にどのような対策を行ったのでしょうか。

大きなところでは、全面ガラス張りにする予定だった病院の総合受付付近を、万一水害が発生しても浸水しないように床から1メートルほどはコンクリートにしました。また、2階の外来待合には、背もたれを倒すとベッドになるソファを採用しました。デザイン性を考えれば肘掛けがあるソファのほうが格好いいのですが、災害時に救護活動をする拠点にできればと考えました。

-

外来待合にあるソファは背もたれを倒すとベッドになる

水害対策を考えるきっかけとなったのは、令和元年の台風19号でした。当院は被害を受けませんでしたが、多摩川沿いの広範囲で浸水被害があったことを受けて、ギリギリのタイミングで急きょ設計を変えたのです。

―将来起こり得る災害のことを考えて設計されたのですね。

しかし、新型コロナは想定外でした。すでに建築が進んでいる最中に新型コロナウイルスの感染が拡大しはじめたのですが、この事態は思いの外長引くと見越して、当初は各エリアに1室ずつ作るはずだった陰圧室を、外来に5室、救命救急センターに5室、ICUに3室、一般病床にも3室と、こちらも急きょ増やしました。

産科、新生児科、小児科と

万全の体制で命を守る

―周産期医療に注力しているのはなぜですか。

タワーマンションが建ち並び街の再開発が進む武蔵小杉周辺は、若いファミリー層も多く、今後も子どもが増えていくと考えられます。そのような地域のニーズと病院の使命という観点から、周産期医療にはかなり力を注いでいますし、周辺の産科クリニックともかなり密に連携を取っています。 日本医科大学の産科主任教授は根津の付属病院ではなくここ武蔵小杉病院にいるのですが、大学としてもそれくらい武蔵小杉の周産期医療を重視しているということです。

―新病院の周産期医療はどのような体制で行っているのですか。

武蔵小杉病院の産婦人科は、緊急帝王切開が必要になった高リスク妊婦さんや1000グラム未満で生まれてくる超低出生体重児などに対応しています。そのために産婦人科、NICU(新生児集中治療室)、GCU(新生児管理室)を含む新生児科、小児科が一体となって、24時間体制で一つの命を守っています。

新病院ではNICU・GCUが21床もあるだけでなく、幅広い対応ができるようにかなり広いスペースを確保しています。産科病床もこの規模の病院としてはかなり多い27床となっています。

周産期医療

-

広々としたスペースが確保されているNICU

-

24時間体制で小さな赤ちゃんたちの命を守る

NICU・GCUの新生児科スタッフたち

手術室やICUを増床して

術後の感染対策も強化

―周術期医療では具体的にどのような取り組みをしているのでしょうか。

ハード面での取り組みとしては、まずICUのベッド数を7床から10床に、手術室も5室から7室に増やしました。これだけの数があれば、急な手術にも対応することができます。また、大きな手術を同時に行っても、ICUでしっかりとした術後管理ができるというのはかなりの強みです。 充実しているのはハード面だけではありません。麻酔科医と循環器内科医も常駐していることに加えて、感染については感染制御部の優秀な医師が対応してくれるので、外科医も安心して手術に臨むことができます。

―手術室も特徴があるのでしょうか。

新病院のオープンに当たってダヴィンチという手術支援ロボットを導入しましたが、今後はロボット手術がさらに普及していくでしょう。そこで、10年後、20年後に最新の手術ロボットを導入することを考えて、かなり広めにスペースをとりました。そうやって最新機器を導入することで、ここで経験を積んで資格を取得したいという若い医師たちも集まってきますから、ソフト面でもさらに充実していくはずです。

また、患者さんが急変した場合などには手術室まで運ぶ余裕がなくその場で開胸手術をすることがありますから、ICUもかなり余裕を持ってスペースを確保しています。

―術後の感染対策として口腔科を開設したそうですね。

術前術後の口腔ケアをしっかりすることで、手術後の感染症が大幅に減るということがデータでも明らかになっています。しかし、以前の病院は術前口腔ケアを行うための十分なスペースがありませんでした。そこで、新病院では歯科医師1人、歯科衛生士2人といった常勤スタッフのいる口腔科を設置しました。口腔科ではがんの化学療法や放射線療法による合併症の予防や治療のための歯科治療も行っています。

周術期医療

-

全ての手術室が内視鏡手術や腹腔鏡手術も行える設計になっている

-

手術支援ロボット「ダヴィンチ」を導入

-

手術室と隣接したICUは10床

-

開設された口腔科(周術期)の歯科医と歯科衛生士

心穏やかに過ごせるように

病棟にラウンジを設置

―新しくなった武蔵小杉病院をどのような病院にしたいとお考えですか。

-

救急医療、周産期医療、周術期医療という3本柱と災害対策に加えて、個人的にとても思い入れが強いのが「ホスピタリティの充実した病院」というコンセプトです。病院の性質上、患者さんやご家族は落ち込んだり、暗い気持ちになることがあります。そんなときに少しでも心がリラックスできるように、全ての病棟フロアにラウンジやデイルームを設置しました。最上階のラウンジからは周辺の緑が一望でき、お天気が良ければ富士山を望むことができます。ラウンジで家族と語らったり、のんびりとした時間を過ごし、その後の手術や化学療法をがんばろうと思ってもらえればと願って作りました。

-

病院らしさを感じないラウンジは患者さんやご家族の心を癒やす空間

もう一つ、院長に就任してから特に重視しているのが地域内連携です。川崎市の地域医療を担う川崎市立病院や聖マリアンナ医科大学病院と毎月院長会議を開くなど、「川崎から医療を変えよう」を合言葉に、協力体制を構築しています。新病院開院に際しては周囲にある500くらいの開業医の先生方に直接ご挨拶に伺いましたが、クリニックなどとの病診連携もさらに進めていきます。

―オープンから約1年が経ちましたが、今後に向けた課題やさらに発展させたいことはありますか。

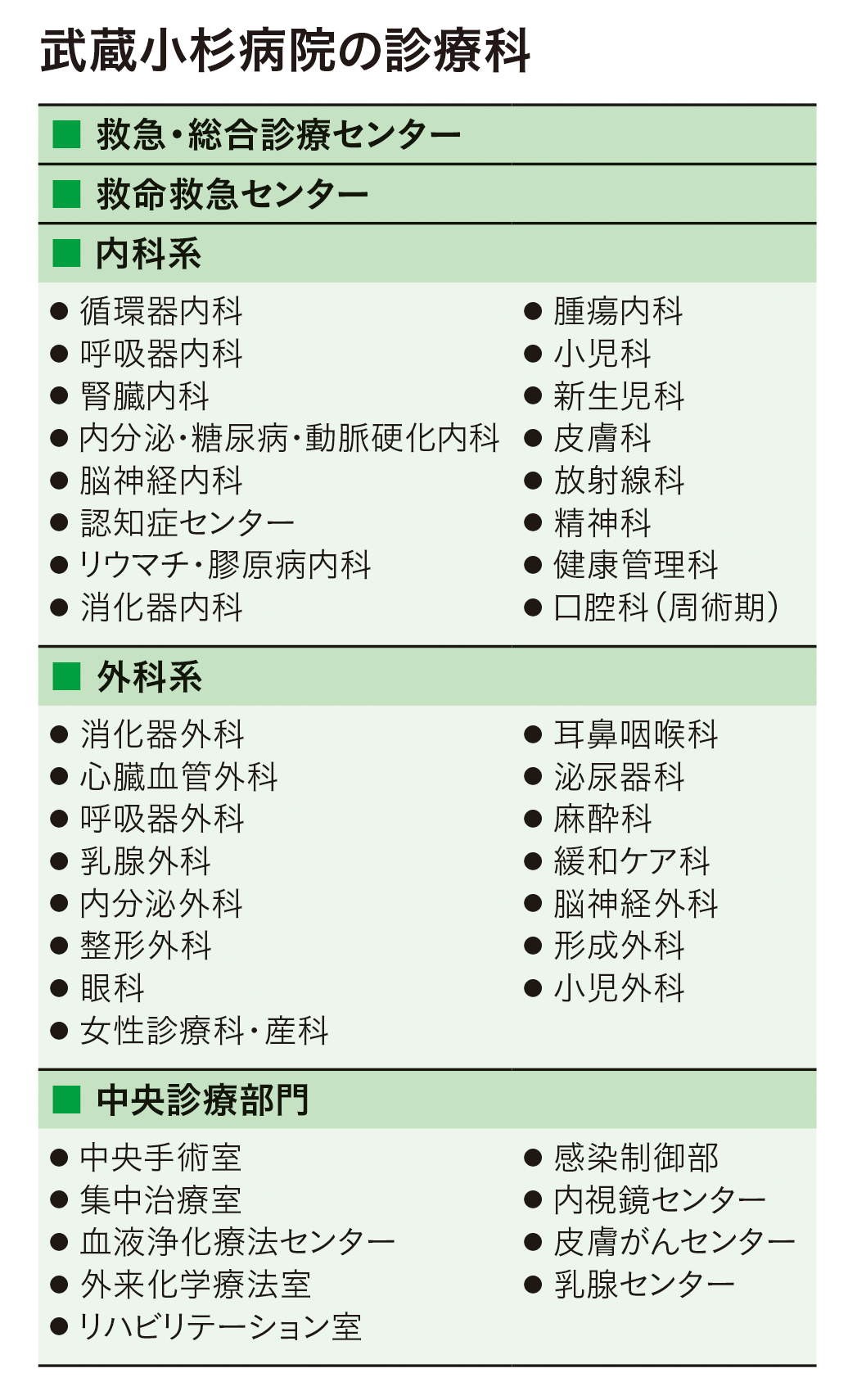

ここまでは主に外科系を強化してきて、手術件数も大幅に増えていますので、内科系についても同じように充実させたいと思います。新病院は化学療法や透析のスペースもかなり広めに確保していますので、腫瘍内科や呼吸器内科、腎臓内科、糖尿病内科といった外来環境をさらに充実させていきます。

谷合 信彦先生(たにあい・のぶひこ)

1988年日本医科大学医学部卒業。2018年より日本医科大学武蔵小杉病院消化器外科部長、2019年より日本医科大学武蔵小杉病院副院長。2020年4月、同院院長に就任。専門は肝胆膵外科、門脈圧亢進症、肝臓移植。

谷合先生の治療への想い

新病院には消化器外科医としての思いも全て詰まっています

私自身は肝臓がん治療や肝臓移植などを行う消化器外科が専門で、手術前の準備と手術後の評価や対応をとても大切にしてきました。この新病院はそのような私の思いがたくさん詰まっていて、素晴らしいものになったと自負しています。ここまで立派なハードができたのですから、これからはソフト面をより一層充実させなければいけません。いち外科医としてではなく、院長として、若い医師たちを育てていくことが私の使命だと思っています。