特集

放射線科最前線

「形を見る」に「機能を診る」を加え 一歩先の放射線画像診断を実現

40人以上の放射線科医と最新鋭の診断機器が強み

―まず、日本医科大学付属病院放射線科の特徴を教えてください。

当院放射線科の強みの一つは、質・量ともに豊富なマンパワーを有していることです。常勤医が22人、大学院生17人、専攻医4人の合計43人が在籍しており、専門医としては放射線診断専門医25人、放射線治療専門医3人を擁しています(2020年12月現在)。

当科では、外来・入院患者さんに対して日々膨大な数の画像診断検査を行っていますが、それだけの検査数に対応できるのも多数の放射線診断専門医がいるからです。また、診断領域は頭からつま先まで全身に及び、心臓や末梢(まっしょう)血管に至るまで診ることのできる、高度な知識と技術を持った専門医が診断に当たっています。

―放射線機器もかなり充実しているとのことですが。

最新鋭の放射線機器を多数設置していることは、当科のもう一つの強みといえます。放射線診断機器では、6台のCT(コンピュータ断層撮影)装置をはじめ、5台のMRI(磁気共鳴画像)装置、4台のSPECT(単一光子放射断層撮影)装置、PET/CT(陽電子放射断層撮影)装置、マンモグラフィーなどを装備。また、IMRT(強度変調放射線治療)対応放射線治療機、IVR(血管内治療)を行うための血管撮影装置といった放射線治療機器も充実しています。

-

-

ハイブリッド手術室

外科手術とカテーテル治療を一つの部屋で行うことのできる手術室。当科と心臓血管外科の共同作業により大動脈瘤・大動脈解離に対するハイブリッドステントグラフト内挿術などを行っている

形を見るだけでなく機能・代謝からがんを調べる

―専門分野である核医学診療とは、どのような診療なのでしょうか。

CTやMRIは病変の形態(形)を見る検査ですが、PETやSPECTといった核医学は病変の機能や代謝を見ることで診断を行います。PETとSPECTでは用いられる核種(放射性物質)が異なりますが、どちらも放射性同位元素の目印がついた薬剤を投与し、体内から発せられるガンマ線を撮影する検査方法です。

付属病院に隣接する日本医科大学健診医療センターには、3台のPET/CT装置が配置されており、月350件を超えるPET検査を行っています。また、付属病院の核医学検査室には半導体SPECTやSPECT/CT装置も配置され、年間約4000件の検査を行っています。

PET/CTとSPECT/CTはPET装置、SPECT装置にCT装置が組み込まれたハイブリッド装置です。CTによる形態画像と、PET、SPECTで得られる機能・代謝画像とを同時に撮像することで、病変や臓器の形態とともに機能・代謝情報を同時に把握することができます。

―PET検査はどのような病気の診断に使われているのですか。

がん細胞はとても増殖速度が速く、たくさんのエネルギーを必要とするため、正常細胞に比べて大量のブドウ糖を取り込みます。この特性を活かし、ブドウ糖に似たFDG(フルオロデオキシグルコース)という薬剤を使ったFDG-PET検査によるがんの病期診断、治療効果判定、再発・転移診断が最も多く行われています。

PETでがんの診断をする一番のメリットは、一度で全身を調べられることにあります。例えば、通常の肺がんでは胸部CTを撮った上で転移などを調べなければなりませんが、PETでは一回分の被ばく量で全身を調べることができるため、原発不明がんや遠隔転移の発見にも役立つのです。

これからのPETの活用法として特に期待されているのが、治療効果の判定です。形態を見るCTでは、腫瘍の大きさの変化から各種治療の効果判定を行いますが、PETでは細胞の活性を見ることができるため、より早い段階で治療効果を判定できます。

SPECTとPETにより心臓や認知症診断が進歩

―核医学診療はがん以外の病気の診断にも使われているそうですが、特に注力しているのはどういった領域でしょうか。

-

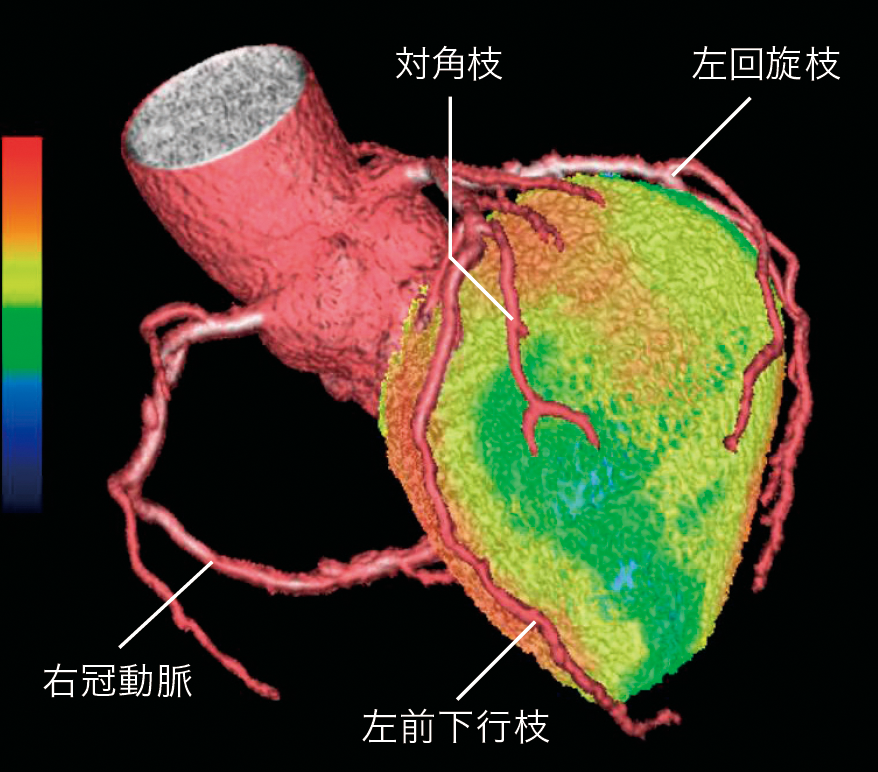

13N- ammoniaを用いた負荷心筋血流PETイメージ

冠動脈CTとのFusion画像を構築することで、対角枝における心筋虚血が明瞭に捉えられている -

がん診療以外で注力しているのは、心臓領域と脳血管領域です。いずれの領域でも、形態を見るCT、MRIと機能・代謝を見る核医学を組み合わせ、単なる存在診断にとどまらない治療につながる医療情報を提供しています。

心臓領域では、高精細な冠動脈CTを用いて冠動脈の狭窄(きょうさく)やプラークを三次元画像で捉えます。従来は血管造影でしか得られなかった大動脈瘤や大動脈解離などの大血管疾患や末梢血管疾患も、極めて短時間の検査で、より正確に分かるようになりました。

CTで冠動脈狭窄が分かったら、SPECT/CTやPET/CTを用いて心筋虚血(心臓を動かす筋肉に血液が十分に流れていない状態)の評価を行います。

当科が積極的に取り組んでいる心臓PET検査は、視覚的に心筋の虚血部分を評価できることに加え、心筋の血流量を定量的に計測することが可能ですから、薬剤(血管拡張剤)を投与して負荷がかかった状態の心筋血流量と安静時の血流量とを比べます。それにより、太い血管の先にある末梢の微小循環の血流まで定量的に測定することが可能になります。

こうした測定値は、心不全や心臓突然死などの予後を予測する上で重要な指標になると期待されており、現在、循環器内科、心臓血管外科、小児科との臨床研究も進めているところです。

―脳神経領域では、主にアルツハイマー病診断に関する研究が進められているとのことです。MRIなどの画像診断ではなく、PETでアルツハイマー病診断ができるということですか。

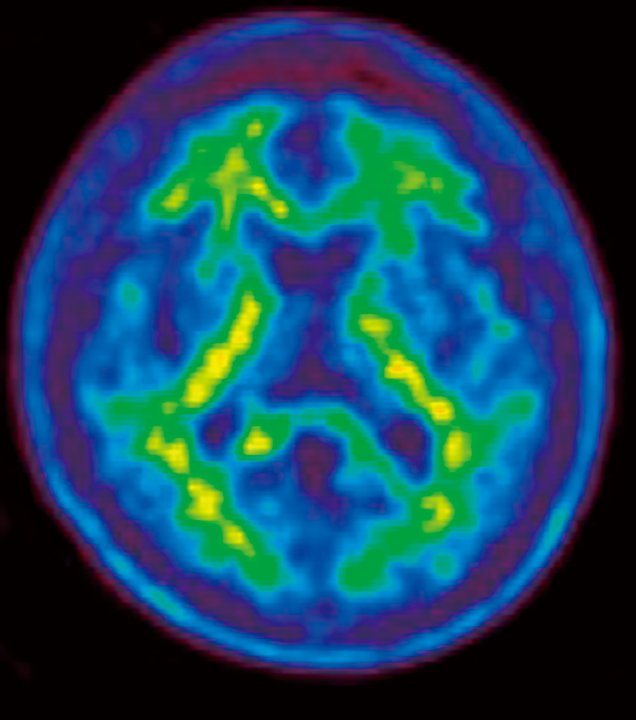

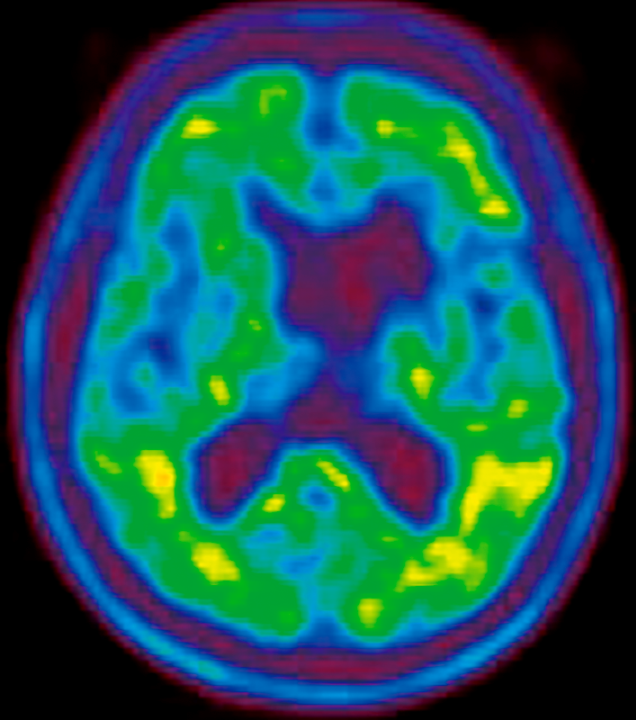

確かに、アルツハイマー病の診断では、MRIを用いて脳内の海馬とその周辺の組織の萎縮を観察するのが一般的です。しかし、脳の萎縮が見られるようになってからの診断では遅すぎます。対して私たちが目指しているのは、症状が現れる前にアルツハイマー病の徴候を捉えようというものです。

認知症の中でも、アルツハイマー病、前頭側頭型認知症には、アミロイドβやタウタンパクといった異常タンパク質が脳内に蓄積し、神経細胞が障害されることで、物忘れや精神症状などの症状が出現します。健診医療センターと精神神経科の共同研究では、これらの異常タンパク質を特異的に検出するPETイメージングの臨床研究を行っています。

認知症治療薬を開発中の製薬企業の治験も多数実施しています。治療薬が完成すれば、こうしたPETイメージングが健診プログラムの一つとして実施されるようになるなど、認知症予防や治療に貢献できるはずです。

18F- florbetapirを用いた脳PET画像(アミロイドβイメージ)

-

健常者

-

アルツハイマー型認知症

健常者では大脳皮質領域に明らかなPET集積を認めないのに対し、アルツハイマー型認知症例では明瞭な集積が認められ、アミロイドβタンパクの蓄積が示唆される

将来の検診拡大を見越してAI診断ソフトを開発中

―画像診断ではAI(人工知能)の活用が盛んだそうです。当院放射線科でのAIの取り組みはどのように進められていますか。

特に画像診断の分野では、AIの実用化を目指した臨床研究が国内外で活発に行われています。当科でも医療機器メーカーとの共同研究で、胸部CTによるがん検出、脳MRIによる動脈瘤検出のAIソフト開発を行っています。

今後のAI活用に関しては、病変検出の支援を目的としたCADe、病変の良悪性鑑別を支援するCADxと開発が進み、最終的には画像から予後予測を行うCAPを目指していくという流れが考えられます。

―「放射線科の画像診断はAIに取って代わられるのでは」という声も聞かれますが。

それは大きな間違いです。近年のAI技術の急速な発展は、むしろ私たち放射線科医の活躍を後押しするものになります。

特に重要なのは、スクリーニング検査におけるAI活用です。現在、自治体の肺がん検診では胸部レントゲン検査が行われていますが、CTを用いた肺がん検診では検出率が4~10倍上昇するという臨床データが国内外より報告されています。今では従来のCTによる放射線被ばくを1/10以下に減らす低線量CT撮影も臨床使用されており、診断の精度から考えても、今後CTやMRI、PETを用いたがん検診が普及することは自明です。

そうなれば今よりもさらに膨大な検査画像の読影が必要になりますが、その全てを放射線科医だけで行うことは難しい。そこで一次読影をAIに任せるなど、放射線科医のサポート的に活用することが考えられます。現時点では、AIが放射線科医の読影によるがん検出を上回る結果は得られないとしても、読影時間の短縮につながる可能性は十分にあります。特に放射線科診断専門医のいない病院や検診センターでは、AIによる診断サポートが大変有効なはずです。

放射線科医局員と(2017年病院長就任時)

幅広い知識と技術を身に付け将来を担う放射線科医に

―若手医師の育成にも注力しているとのことですが、将来の放射線科医に期待しているのはどのようなことですか。

これまで説明してきたように、日本医科大学付属病院の放射線科は、形態だけでなく機能・代謝も診ますし、脳から爪先まで全身を対象としています。当科に入局した専攻医や若手医師には全ての領域を担当し、最先端の機器を使って幅広い知識と技術を身に付けてもらいます。幅広い診断タイプ(モダリティ)とあらゆる臓器とを組み合わせれば、研究テーマは無限に広がりますから、その中から自分なりの研究テーマを見つけ、専門領域を極めてほしいと考えているのです。

また、当科はさまざまな診療科とのつながりが強く、臨床研究を進めやすい環境です。心臓領域や脳神経領域ではすでに始まりつつありますが、診断画像を提供することにとどまらず、治療方針の選択にも積極的に関わるような放射線科医を目指してほしいと願っています。

汲田 伸一郎先生(くみた・しんいちろう)

1986年に日本医科大学を卒業し、付属病院放射線科に入局。1988~1991年は国立循環器病センター放射線診療部レジデント。2006年、日本医科大学放射線医学講座主任教授。2017年より日本医科大学付属病院院長。専門分野は放射線画像診断、核医学(特に心臓核医学、クリニカルPET)。

汲田先生の診断への想い

各診療科との強い連携で発展してきた放射線科から「未来へつづく病院づくり」を実践します

放射線医学を専門として診療や臨床研究に携わってきましたが、各診療科との強い連携により当科が発展してきたことを実感しています。また、放射線画像診断の進歩がもたらす病院の質の向上にも貢献していきたいと考えています。病院長としても、「未来へつづく病院づくり」を念頭に、医療の効率化と安全性の追求、医療の質の向上、さらには未来を担う若手医師の育成により、あらゆる面で付属病院への揺るぎのない信頼を獲得していきたいと考えています。