One Team!

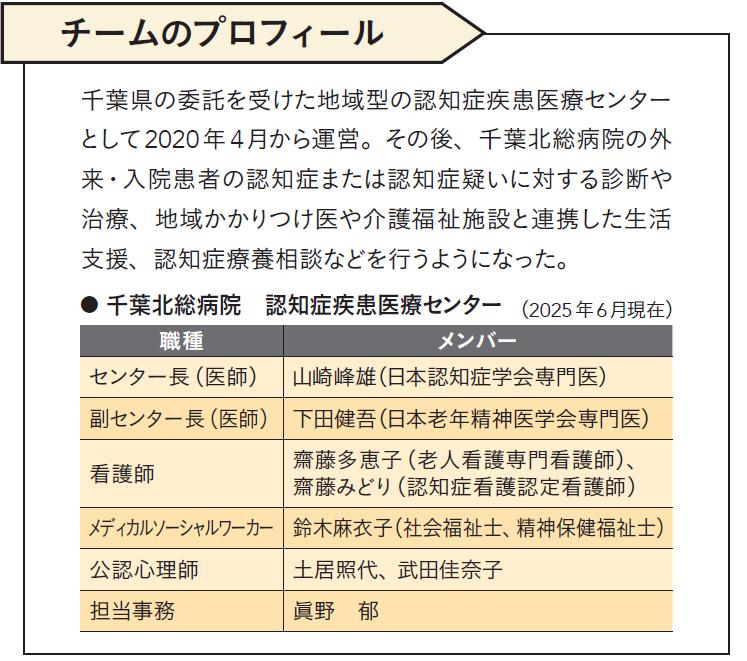

千葉北総病院 認知症疾患医療センター

認知症の診断・治療から生活支援まで多職種で連携して対応

hippocrates 26号 2025年08月発行

-

千葉北総病院副院長/神経内科学教授/

脳神経内科部長/認知症疾患医療センター長山崎 峰雄先生(やまざき・みねお)

-

老人看護専門看護師

齋藤多恵子さん(さいとう・たえこ)

-

社会福祉士/精神保健福祉士

鈴木麻衣子さん(すずき・まいこ)

-

担当事務(患者支援・相談窓口)

眞野 郁さん(まの・かおる)

認知症の診断や治療につなげるためのチーム体制

─このセンターではどのような活動を行っていますか。

-

齋藤:認知症の診断と治療、療養生活の支援などを行っています。具体的には、認知症や認知症疑いの入院患者さんの認知機能の低下を最低限に抑えるための対応や、退院後地域に戻ってから安定して生活できるようにするための外来でのフォローなどです。山崎先生が担当しているもの忘れ外来とも連携して、症状が進行した患者さんやご家族への支援体制を整えるとともに、院内横断的、地域横断的に活動しているのが特徴です。

-

認知症疾患医療センターのメンバーたち

─センターにおける各職種の役割を教えてください。

山崎:医師は、検査や診断、治療が主な仕事です。診断がついたら、病状を説明したうえでその後について一緒に考えます。新しい薬を使った治療を希望する場合は当院で薬の投与をしますし、診断がついた後でかかりつけ医のところに戻る患者さんもいます。また、地域の医療や介護を担う医師を対象とする講演会、市民公開講座などの啓発活動にも力を注いでいます。

齋藤:看護師は療養生活や認知症状などに関する相談を聞いて、必要に応じて受診につなぐ役割を担っています。

鈴木:メディカルソーシャルワーカーは、社会福祉制度について説明し、手続きの支援を行っています。必要とする支援は背景によって異なりますし、複雑な手続きをすることがありますので、急かしたりせず、わかることを1つずつ、何度も繰り返し話すことを心掛けています。

眞野:患者さんやご家族、地域のクリニックなどから最初の電話を受けて、相談内容に応じて、看護師やソーシャルワーカーに引き継いでもらいます。毎日数件の電話がありますが、現状では予約が2カ月くらい先になってしまうので、別の病院で検査を受けてもらうなど先にできることをご案内します。

地域の医療福祉とも連携して包括的に支援していく

─このセンターの強みはなんでしょうか。

山崎:懐の深い人たちが揃っていて、どんなことも真摯に対応できることです。それぞれに忙しく、なかなか時間が取れませんが、わずかな時間でも忌憚のない意見を言い合えるのでとてもいいチームだと思います。

齋藤:そのようになんでも言い合える雰囲気を作ってくれている山崎先生の懐の深さがあるからこそですよ。

-

-

─今後に向けた課題や目標を教えてください。

齋藤:当院で受けられる診療枠には限りがありますから、地域での診療はもちろん社会保障や家族への精神的支援なども含む包括的な医療連携パスを構築できればと考えています。

山崎:認知症患者は増える一方ですし、今の体制では新しい認知症治療薬を希望する全ての人に対応しきれないのが現状です。認知症診療に携わる医師を増やすのが最善ですが、当院では、一部の病棟ベッドを点滴治療に使えるようにしたり、薬剤師が協力してくれたり、病院全体で対応を進めています。資格取得に向けてがんばっている若手もいるので、今後に期待したいです。