One Team!

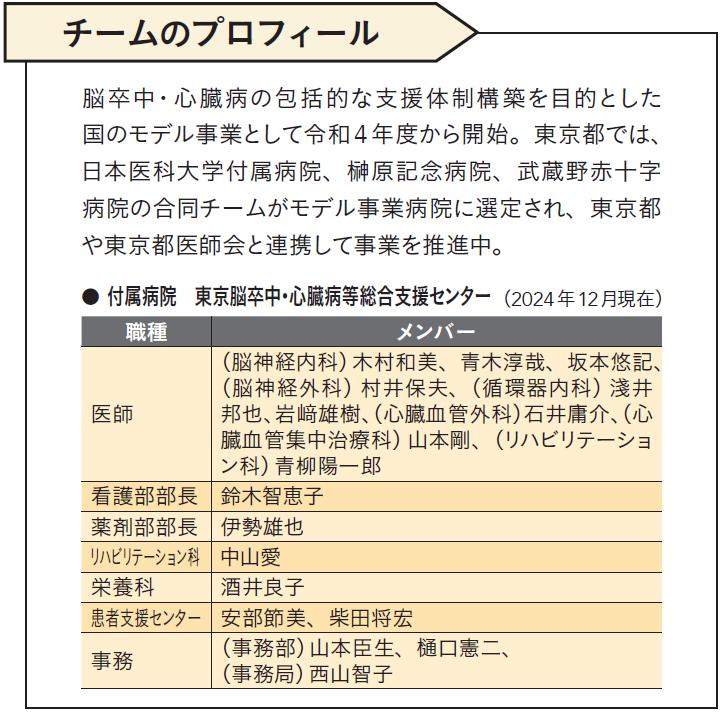

付属病院 東京脳卒中・心臓病等総合支援センター

東京のモデル病院として多職種での患者対策を実施

hippocrates 24号 2025年02月発行

-

脳神経内科部長/脳卒中グループ責任者

木村和美先生先生(きむら・かずみ)

-

循環器内科部長/心臓病グループ責任者

淺井邦也先生(あさい・くにや)

-

心臓血管集中治療科部長/心臓病グループ副責任者

山本剛先生(やまもと・たけし)

-

リハビリテーション科/リハビリテーション副責任者

中山愛さん(なかやま・めぐみ)

-

栄養科/栄養部門責任者

酒井良子さん(さかい・よしこ)

-

患者支援センター副室長/患者相談窓口責任者

安部節美さん(あべ・せつみ)

脳卒中・心臓病対策のためのネットワークづくり

-

─東京脳卒中・心臓病等総合支援センターと皆さんそれぞれの役割について教えてください。

木村:脳卒中・心臓病の患者支援体制の充実を目的とした厚生労働省の事業によってつくられた組織で、2024年度の東京都のモデル事業病院として選定された日本医科大学、榊原記念病院、武蔵野赤十字病院という3病院で脳卒中・心臓病対策に取り組みます。私は3病院全体をとりまとめるセンター長であり、脳卒中グループの責任者として、東京23区の区中央部にある15病院のネットワークづくりも進めています。

-

左から、西山、安部、坂本、西山、中山、木村、伊勢、淺井、柴田、山本、青木、酒井

淺井:循環器内科医による心臓病グループでも東京23区中央部の連携を進めていきますが、急性期心臓病については都内19病院からなる東京都CCUネットワークがあるので、この組織を活かして多職種で連携するような活動をしていきます。

安部:私は患者相談窓口の責任者として、ソーシャルワーカーによる療養支援、入院患者さんの退院に向けた支援などの連携部門をとりまとめています。

中山:リハビリテーション部門では、普段あまり関わることのない、区中央部近隣の急性期病院と交流する機会を設けて、病院間連携を強化しようとしています。

酒井:栄養科でも、連携している他病院の栄養士と話し合うことで、地域連携や栄養連携を進めたいと考えています。

─センターとして、どのような活動を行っていますか。

木村:院内では、月1回、各部門の責任者による会合を開いています。センター全体でも、脳卒中急性期15病院の医師、看護師、薬剤師、リハビリテーション、栄養士、事務といった多職種が約100人集まって話し合う場を設けました。急性期病院の医療従事者が直接コミュニケーションすることはこれまでありませんでしたが、直接話し合う機会ができたことで多くの学びや発見があったので、連携強化につながると思います。

多施設・多職種が連携して予防に取り組む

─今後に向けた課題と目標を教えてください。

山本:急性心筋梗塞や脳卒中など急性期医療体制は充実してきましたが、予防がとても大切なので、市民向けの啓発活動にも注力していきます。

酒井:私たちも予防を重視していますから、脳卒中や心臓病の予防に、食事・栄養面で関わっていきたいと考えています。

-

-

中山:私たちは脳卒中や心臓病の患者さんが1日でも早く社会復帰できるよう、各病院の取り組みを学びながら、入院後早期よりリハビリテーションを始められる体制を強化していきます。院内だけでなくさらに輪を広げ、リハビリテーション病院や地域との連携強化につながるネットワークづくりも進めていきます。

安部:患者支援センターは、患者さんやご家族など、誰でも気軽に立ち寄って相談できる窓口になることが目標です。

木村:院内はもちろん、連携病院の多職種が定期的に集まる機会を設けて、メンバー間の結束を強めていきたいと思います。