Extra Quality

脳神経ネットワークの信号伝達に着目して

認知症の仕組みを解明

hippocrates 26号 2025年08月発行

-

-

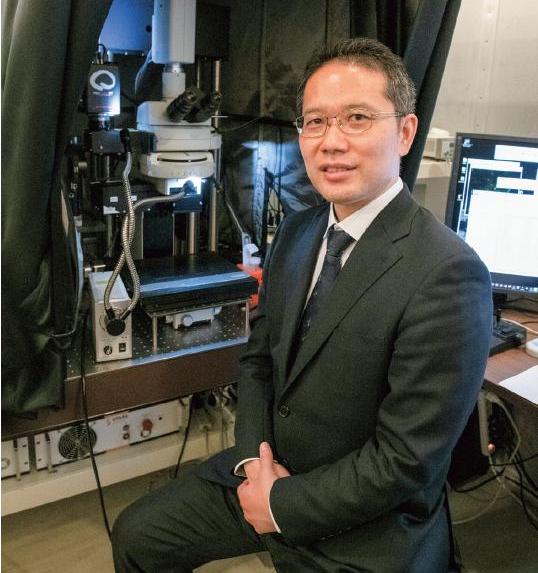

認知機能や認知症をめぐるメカニズムの解明は、研究者にとって常にチャレンジングな課題の一つといえます。日本医科大学大学院医学研究科感覚情報科学分野(システム生理学)大学院教授の加藤大輔先生は、この難題に挑んでいます。特に、アルツハイマー型認知症をはじめとする認知症の病態を、脳の「白質」という部分に着目した研究を進めてきました。白質を構成するオリゴデンドロサイトという細胞やその細胞が形成する髄(ずい)鞘(しょう)という構造の障害が、学習障害を引き起こすことなどを解明しました。そして現在、2光子ホログラフィック顕微鏡という最先端の細胞観察ツールを駆使し、さらなるメカニズムの解明に向けて新たな研究を展開しています。

認知症の一つであるアルツハイマー型認知症は、脳内のタンパク質の異常化で生じるものと考えられています。最近では、それ以外のメカニズムの解明も進んでおり、新たな診療法につながることが期待されています。 脳の「白質」というところに着目して、認知症のメカニズムに迫ろうとする研究があります。脳の断面画像で見られる、脳内部の白っぽいところが白質です。白質はおもに、脳内ネットワーク情報のもととなる電気信号が走る「軸索(じく さく)」とよばれるケーブルのうち、「髄鞘」というバウムクーヘンのような多層の膜に覆われたタイプの軸索でできています。髄鞘は、いくつもの軸索ケーブル上の電気信号が同期して一斉に先へ伝わるようにするため、電気信号の伝わる速さを調整しています。さらに、これら髄鞘を、オリゴデンドロサイトという細胞が支えています。このような脳内ネットワークの重要な担い手である軸索・髄鞘・オリゴデンドロサイトなどがある白質に、認知症のメカニズムを探るための研究の目が向けられているのです。

信号伝達の「ばらつき」増加が学習障害を引き起こす

加藤大輔先生は、神経内科の医師として患者の診療にあたっていた2000年代、アルツハイマー型認知症をはじめとする病気が生じるメカニズムに関心を抱くようになりました。そして2010年代、「ある発見」から患者の白質に着目して研究をすることになりました。

「アルツハイマー型認知症の患者さんたちのなかに、とりわけ病気の進行が早い方たちがいました。MRIでその患者さんの脳画像を見ると、白質に病変がある人のほうが病気の進行が早いなど、経過に違いがあることがわかりました。この発見がきっかけに、病気のメカニズムをさらに知るための基礎研究に着手しました」

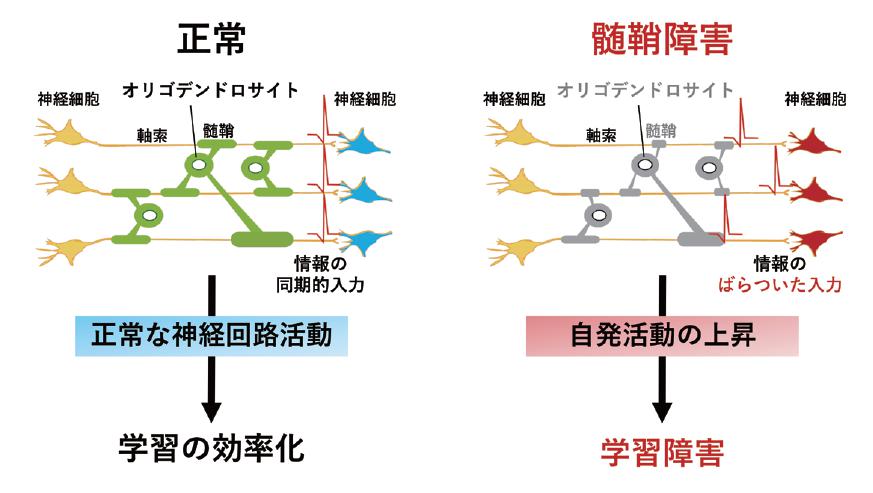

加藤先生が、白質の中でも特に注目したのが前述のオリゴデンドロサイトです。運動を伴う学習が正常に行われているとき、オリゴデンドロサイトが髄鞘をきちんと支え、いくつもの軸索ケーブルを走る電気信号が同期して一斉に先へと伝わる状態を保っています。これに対し、オリゴデンドロサイトが髄鞘を十分に支えないようにした髄鞘障害マウスでは、電気信号が同期せず、伝わるタイミングに「ばらつき」が増加していることを加藤先生は見いだしました(図)。

「大きな出力がドーンと起きるのでなく、小さな自発活動があちこちでパラパラと起きる、いわば火がくすぶりつづけるような状態です。この状態になると運動学習がうまくいかなくなります。この研究の意義は、髄鞘に“どういう悪いことが起きて運動学習障害が起きるのか”という原因の中身を明らかにできた点にあります」

その後、加藤先生は、髄鞘を構成する成分の7割を占めていながらさほど注目されてこなかった脂質にフォーカスし、髄鞘を支えるオリゴデンドロサイトの脂質の代謝プロセスがうまく進まないと、やはり運動学習の障害につながることを解明しました。また、認知機能低下が起きるより前に、オリゴデンドロサイトの機能(カルシウム活動)に変容が見られることも確認しました。

オリゴデンドロサイトが作る髄鞘:脳の高速情報「伝達ケーブル」

マウスでの正常な白質と髄鞘障害があるときの白質。オリゴデンドロサイトや髄鞘に異常があると情報(電気信号)入力がばらつき、自発活動が上昇して学習障害を引き起こす

ホログラフィック顕微鏡で「1個の細胞」を追跡的に観察

認知症のメカニズム解明を、加藤先生は観察ツールを強化することで進めています。「観察する細胞を1個狙いうちし、その細胞からすべての情報を得ることが理想です。そのために2光子ホログラフィック顕微鏡を含む最新技術を活用しています」。

観察対象の細胞を「1個」に狙いうちできれば、質や状態の異なりうる別の細胞に目が向いたり、細胞群としての平均像を見るにとどまったりするのを避け、細胞1個レベルでの追跡的な観察結果を得られます。そこで加藤先生は、前に所属していた研究室で活用しはじめた「ホログラフィック顕微鏡」を、現在の強力な観察ツールとしています。この顕微鏡は、高密度に観察できる従来の顕微鏡に、ホログラフィーという光学技術をとり入れたもの。ホログラフィーで特定の細胞だけを選択して光刺激による「目印」をつけられ、1個の細胞を見失うことなく、絞り込んで観察しつづけることができます。

-

今後は「オリゴデンドロサイトなどの脂質代謝障害が、神経回路活動に与える影響を解明したい。また、白質病変が多い人・少ない人を分析し、認知症が起きうることの目印となるバイオマーカーをつくりたい」と語ります。各診療科の医師をはじめ臨床との連携も積極的に進めようとしています。

「脳のほか肝臓、膵臓、筋肉など、いろいろな臓器の細胞の可視化に携わってきました。臨床医の『こういう現象が見えたら』という課題を相談しながら解決し、生命現象や病態の理解につなげたい。それが私がここにきた理由だと思っています」

-

加藤先生(中央)と大学院医学研究科感覚情報科学分野(システム生理学)のメンバー。「若い人たちには、基礎研究を経験して人生の選択肢を増やしてほしいと願っています」(加藤先生)

加藤 大輔先生(かとう・だいすけ)

日本医科大学

大学院医学研究科 感覚情報科学分野

大学院教授

名古屋市立大学病院神経内科助教、生理学研究所特別協力研究員、米国マウントサイナイ医科大学博士研究員、神戸大学大学院医学研究科システム生理学特命助教、名古屋大学大学院医学系研究科機能形態学分子細胞学助教、同講師を経て、2024年より現職。