Extra Quality

突然死もたらす不整脈

「テンソル心電図」で発症の予測を高精度に

hippocrates 25号 2025年04月発行

-

日本で年に6万~8万件にものぼる心臓突然死。その主な原因となる不整脈の発症を高い精度で予測する方法の研究開発が進んでいます。日本医科大学大学院医学研究科循環器内科学分野の岩﨑雄樹先生は、数学の「関数」を使った「テンソル心電図」という手法を応用して、共同研究で発症予測の実用化をめざしています。予測の精度を高めるほか、将来的にはウェアラブル機器などへの組み込みにより、在宅での心不全や不整脈の診療に貢献できるものと期待されています。

突然死で最も多い原因は心臓の異常によるものです。心臓突然死と呼ばれ、日本で年間6万~8万件にのぼります。

-

心臓突然死の主な原因は、心拍のリズムが乱れる「不整脈」です。不整脈には治療が不要のものもありますが、心臓の下側の心室の筋肉がばらばらに動く心室細動や、心室から異常な電気刺激が発生し心拍が速まる心室頻拍は重篤で突然死につながります。そのリスク要因として「心室細動や持続性心室頻拍の経験がある」「心臓の機能が低下している」「家族に心停止した人がいる」などがあり、リスクが重なるほど致死性不整脈が起きやすくなります。

致死性不整脈を起こし、幸運にも救命された場合には、その後再発しても速やかに治療できるように「植込み型除細動器(ICD)」を体に植え込みます。一方で、過去に致死性不整脈を経験していなくても将来起きる可能性が高い場合にICDが植え込まれることがあります。適用するかは不整脈治療のガイドラインに沿って決められます。

数学を駆使し、発症予測の精度を向上

致死性不整脈やその予兆を見いだすために行うのが、手足や胸に電極を取り付けて心臓の活動を調べる「心電図検査」です。心電図の波形に異常があれば、発症の予兆かもしれないと警戒し、適切かつ効果的な対処をします。

しかしながら、心電図検査には、発症予測の面で大きな課題があります。岩﨑雄樹先生は次のように指摘します。

「致死性不整脈が起きた人については、『特徴的な心電図所見があり予測できるのでは』と言えます。しかし、一度も重篤な不整脈が起きたことのない人の予測はとても難しいのです。心電図波形の観察に加えて、周波数解析などの複数の予測手段もありますが、いずれも精度が高いとはいえません」

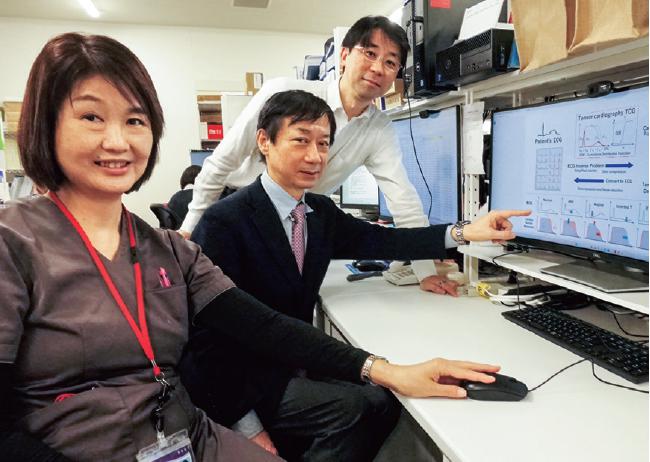

心電図波形から、不整脈発症予測の精度を高めることは、循環器診療にとって重要な課題です。そこで岩﨑先生は、日本医科大学武蔵小杉病院の塚田弥生先生、NTT物性科学基礎研究所の塚田信吾先生と、致死性不整脈の新たな予測法「テンソル心電図」の開発を行い社会実装に向けた研究に取り組んでいます。

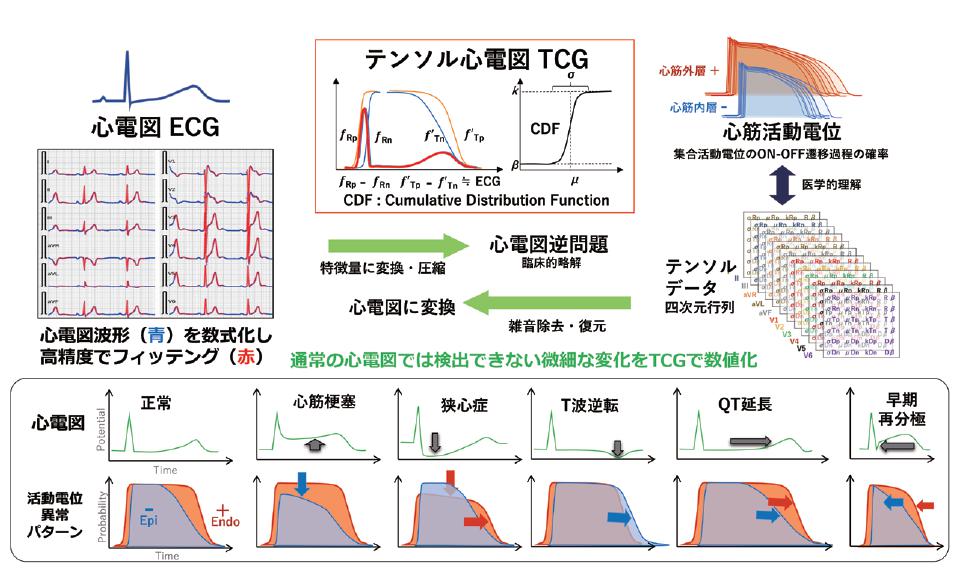

テンソルとは、ベクトル心電図やスカラー心電図と区別するための情報処理の分野の用語で、多階(多次元)のデータを表すものです。今回の予測法では、12誘導心電図波形から、空間分布・時間経過をもとに新たに導きだした多階のパラメータを扱うため、「テンソル心電図」と命名されました。

「心電図モデルと累積ガウス関数を用いることで、心電図波形を数学的モデル式により高精度でフィットさせる方法を、塚田信吾先生が発見しました。そこから各種パラメータを得ることで、不整脈の予兆をより正確に見いだせることが期待されます」

情報処理や音声デジタル機器などで使われているモデル関数を使ったノイズ除去・圧縮技術を、岩﨑先生たちは不整脈発症予測に応用したわけです。予測精度を高められるほか、心電図の膨大なデータを関数に置きかえるため、扱うデータをコンパクト化できる利点も期待できます。

新たに導きだしたテンソル心電図のパラメータは、心臓のどの部分にどのような異常があるのか、一拍ごとのリアルタイムな解析が可能となります。致死性不整脈の原因を知り、発生を予測する手がかりを得ることができます。

心電図波形から数値化(モデル化)したテンソル心電図の概要。テンソル心電図を使うことでさまざまな不整脈や心臓疾患の診断や治療効果判定に応用することが期待できる。

集中治療や在宅診療での利用シーンを構想

岩﨑先生は2024年に、テンソル心電図による発症予測の方法論を専門誌『PLOS digital health』や、アジア太平洋不整脈学会で発表したところです。

「早期再分極という心電図波形ではだいぶ実用化に近づいてきましたが、今後はさまざまな不整脈や心臓病に応用していきます」

これから多くの医療現場での活躍が期待されます。一つは集中治療室でのモニター心電図管理です。

「重症心臓病の入院患者さんにいつ致死性不整脈が起きても対処できるよう、私たち医療スタッフは常に警戒しています。テンソル心電図解析で地震予知のように10秒前に不整脈の発症予測ができれば、不整脈に対する速やかな対応が可能となります」

-

もう一つは、私たちにより身近な、日々の暮らしでの利用シーンです。

「すでにウェアラブルの心電図システムが実用されていますが、そこにテンソル心電図解析プログラムを組み込むことで、在宅での心不全や不整脈の診療を高度化できると考えています。たとえば、発症の予兆を見出せたとき、定期診断よりも早めの受診を促すこともできます。発症後の対処はもちろん重要ですが、中長期的には発症前の予防医療にも貢献していければと思っています」

数学を活用した独自かつ有望的なアプローチで、医療の充実化を図ります。

-

右から、岩﨑先生、生体情報分析などが専門でテンソル心電図の生みの親である塚田信吾先生、総合医療などが専門の塚田弥生先生

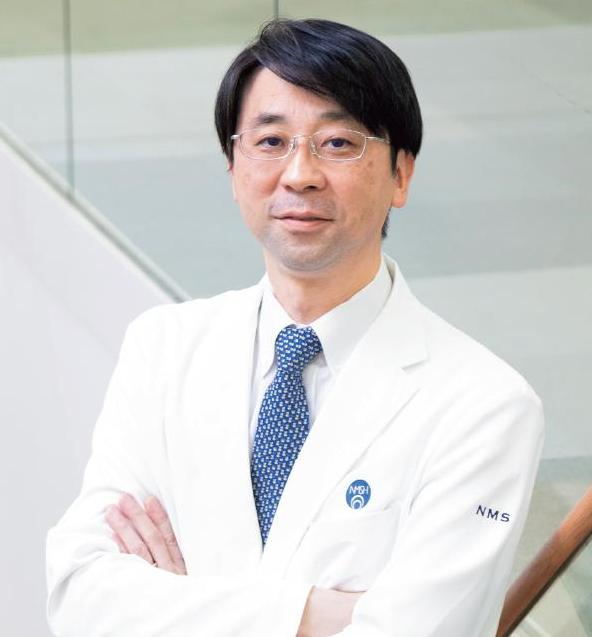

岩﨑 雄樹先生(いわさき・ゆうき)

日本医科大学大学院

医学研究科 循環器内科学分野 准教授

1996年日本医科大学医学部卒業。2003年同大学院修了(医学博士)。心臓血管研究所ビジティングフェロー、モントリオール心臓施設研究所博士研究員、日本医科大学付属病院循環器内科助教、同講師などを経て、2020年より現職。「2024年JCS/JHRSガイドラインフォーカスアップデート版 不整脈治療」の作成において班長を務める。