Extra Quality

舌がんのオルガノイドライブラリーを樹立

新たな治療法への道

hippocrates 24号 2025年02月発行

-

舌がんは再発率の高さなどから、悪性度の高いがんの一つです。この舌がんに対し、新たな治療法につながる道が開かれようとしています。日本医科大学大学院医学研究科代謝・栄養学分野 大学院教授の佐藤卓先生は、さまざまな症例の患者さんのがん細胞から、「舌がんの分身」といえる舌がんオルガノイドをつくり、それら多数を集めたライブラリーを築きました。そのライブラリーを活かして化学療法の効きづらさをめぐるしくみを解明しており、これからの進展に期待がもたれます。

-

舌がんを患者の体外で再現

多数を集めてライブラリーに

日本国内で舌がんと診断された患者数は、2019年で約5800人。がんを切除する手術が標準治療ですが、術後に抗がん剤による化学療法と放射線をがん細胞に当てる化学放射線療法を組み合わせて行うこともあります。

こうした治療法はあるものの、舌がんの再発率は高く、また再発した舌がん患者の5年生存率は40パーセント程にとどまっています。

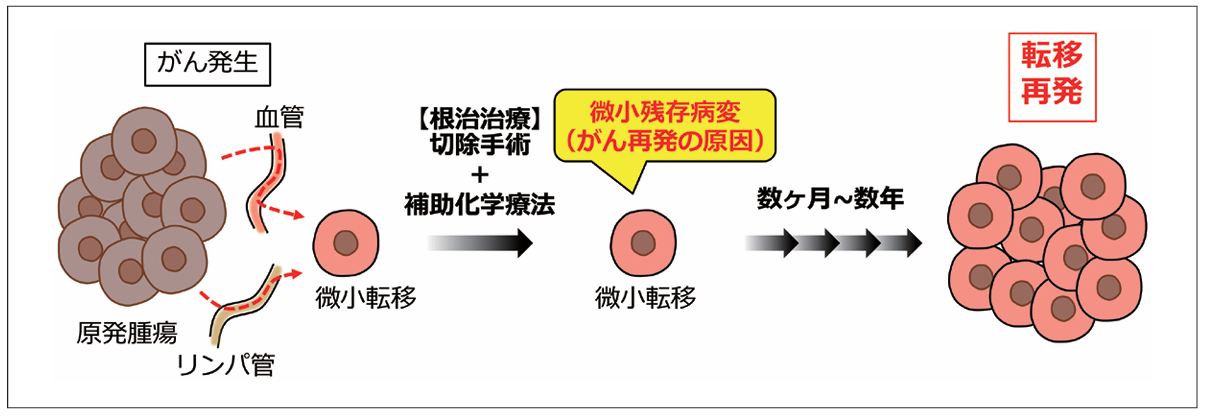

なぜ再発してしまうのでしょう。舌がんに限ったことではありませんが、がんの治療後、ほんのわずか残った「微小残存病変」とよばれるごくわずかながん細胞が、数カ月から数年を経て、転移先の組織で再発するのです。

しかし、どのようにして微小残存病変が治療に抵抗して生き残るのか、再発する人としない人がいるのはなぜか、といったことはわかっていません。それらの謎を解き明かそうとしても、舌がんモデルの型は限られており、患者ごとのがんの特徴の違いまでは詳しく調べられていませんでした。

「舌がん患者さんの微小残存病変を再現し、それを解析すること。これが舌がんの効果的な治療のために重要です」

日本医科大学大学院医学研究科代謝・栄養学分野 大学院教授の佐藤卓先生はそう話します。「再現」つまり患者から舌がん細胞を取り出し、試験管で「舌がんの分身」に育てられれば、それを使って微小残存病変がどう再発に結びつくかを詳しく調べることができます。さらにその「分身」を多く揃えられれば、患者の間でのがんの特徴の違いなどを見いだせそうです。

そのため佐藤先生は「舌がんオルガノイド」をつくり、さらにそれらを集めて「ライブラリー」とすることを目指し、2024年に研究チームでこれらを実現させました。

オルガノイドとは、ばらばらの細胞から器官を模して再構成した組織のことです。日本人研究者が2009年、健康なマウスの腸で樹立したのを皮切りに、国内外の研究者がほかのさまざまな器官で、さらにヒトの器官でも、オルガノイドを次々つくってきました。

がんの性質や増殖のメカニズム、薬の効き具合を調べる目的でがん細胞からなるオルガノイドもつくられてきました。

「オルガノイドになりやすい舌がん細胞もあれば、環境を整えないとならないものもあります。どの舌がんからもオルガノイドをつくれるようにすることが挑戦でした。がん細胞を一旦ばらばらにするのに使う酵素の条件などを細かく検討し、実現させました」

こうして、さまざまな舌がん患者のがん細胞からオルガノイドをつくれるようになりました。佐藤先生は、未治療の舌がん患者28人にがん組織を提供してもらい、舌がんオルガノイドライブラリーを用いた研究を始めました。

微小残存病変

がん細胞は、発生初期から血管やリンパ管を介して、遠隔臓器やリンパ節に微小転移する。切除手術と、その後の化学療法後に生き延びたがん細胞「微小残存病変」は、数か月から数年を経て、転移組織でがん再発を引き起こす可能性がある

舌がんオルガノイドライブラリーを用いた化学療法抵抗性メカニズムの解明

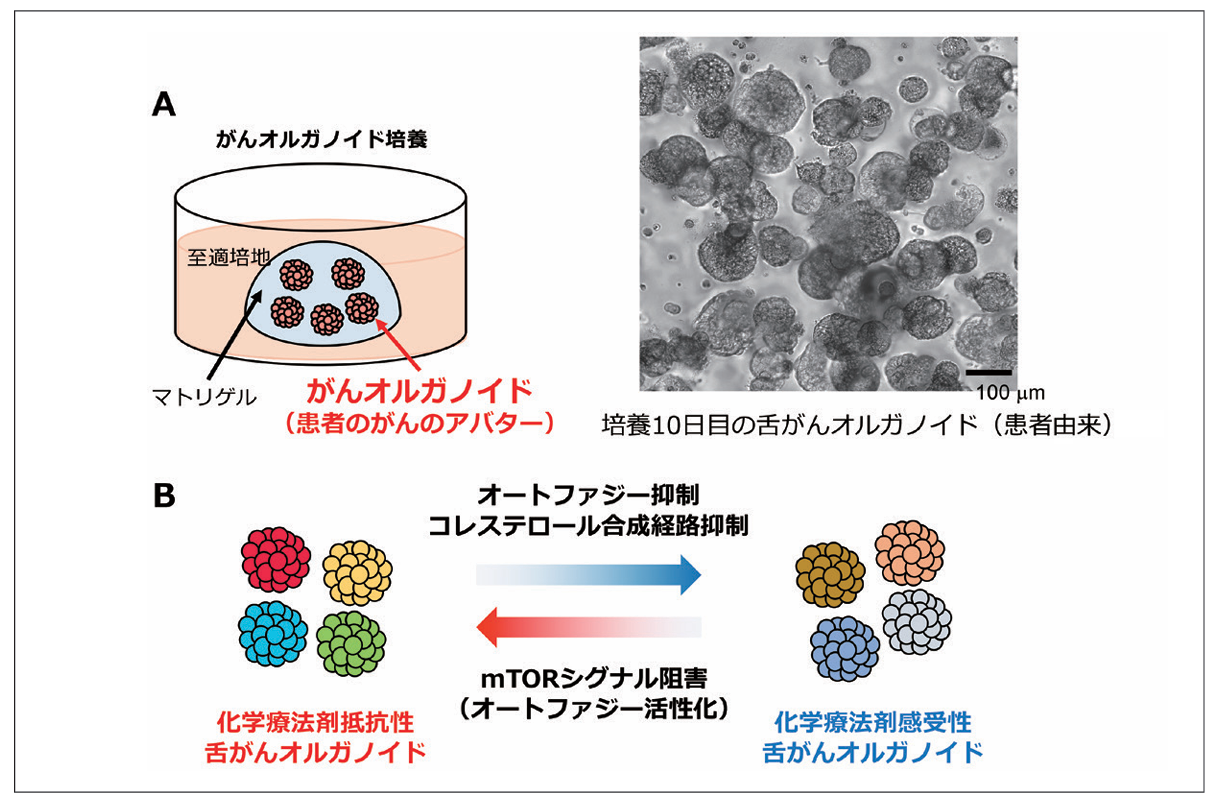

A:

がんオルガノイド培養の模式図(左)。患者から採取した舌がん細胞を至適な培地条件で培養すると、10日ほどで直径100~200μmほどの大きさのオルガノイドに成長する(右)

B:

舌がんオルガノイド株の比較から、オートファジー経路およびコレステロール合成経路の活性化が舌がんの化学療法剤抵抗性に関わることがわかった

成果を治療につなげるという使命

研究が広がることへの思い

成果がさっそくあがっています。

抗がん剤に抵抗する性質をもつ舌がんオルガノイドでは、オートファジーという細胞の自己分解のしくみが活性化していました。そこで活性化させないようにすると、抗がん剤への抵抗が減ったのです。コレステロールのつくられる経路を活性化させないようにすることでも、やはり抗がん剤への抵抗が減りました。

この成果にかかわることで、佐藤先生が注目していることがあります。それは、抗がん剤に抵抗する舌がんオルガノイドは、哺乳類などの胚細胞、つまり受精直後の細胞に見られる「休止期」と似ている、ということです。

「たとえばクマの胚細胞は、母グマが冬眠に入る前まで休止期に入り、つぎの着床という段階に進みません。この胚細胞の休止期にも、オートファジーやコレステロール合成が関与していることが知られていました。この知見と今回の成果から、抗がん剤が効きづらい舌がん細胞には、休止しやすいタイプがあるのだろうと見ています」

胚細胞の知見を舌がん細胞にも当てはめられれば、新たな舌がん治療に向けた糸口が増えるかもしれません。

佐藤先生は、オルガノイドライブラリーから得られる成果を効果的ながん治療につなげることこそ自身の使命と考えています。

「めざしているのは微小残存病変のはたらきをよく再現すること。多くの患者さんのオルガノイドから傾向をタイプ分けし、治療戦略を立てられるようにすることを考えています。舌がん以外のがんでも同様にメカニズムを解明していきたい。がんオルガノイドライブラリーが治療に役立つことがより知られ、治療のための研究の輪が全国に広がっていくことを願っています」

佐藤 卓先生(さとう・たく)

日本医科大学大学院

医学研究科 代謝・栄養学分野

大学院教授

富山医科薬科大学大学院薬学系研究科修士課程修了。東京大学大学院医学系研究科博士課程修了。秋田大学医学部ポスドク研究員、助手、助教、東京医科歯科大学難治疾患研究所特任助教、講師、准教授などを経て、2023年10月より現職。