変わり続ける時代の中で、新たな医療を創り出そうと挑み続ける医師たち。そのチャレンジの根底にあるもの、その道程に迫ります。

創人

臨床につながる研究で

膵がんの発症リスクを抑える

hippocrates 27号 2025年10月発行

幼少期からの不思議な縁で日本医科大学へ進学

-

-

祖父の遺言で医師になったと話すのは二神生爾先生。

「私がまだ小学校に入る前、病気で寝ていた祖父の枕元に呼ばれて『将来は医者になってほしい』と言われたんです」

その言葉がずっと心に残っていたという。それから十数年後に進学したのは日本医科大学医学部。亡くなる前の祖父が入院していたのも日本医科大学の付属病院だったので、子どもの頃から不思議な縁がある。

大学では馬術部に入部した。毎週末、馬場に通い、馬に乗って障害物を飛び越える障害馬術に汗を流した。同期とは今でも仲が良く、医師になってからも交流が続いている。「仲間たちと過ごした時間は、いい思い出です」と楽しそうに振り返る。

卒業後は第三内科に入局。当時、第三内科では消化器内科と内分泌内科、血液内科の3つの領域を扱っていた。

「その場でパッと判断しなければならない診療科よりも、じっくり病態を見て診断や治療ができる診療科のほうが、私の性格には合っているだろうなと」

内視鏡の技術を習得して、地域の病院に勤務しよう。そんな夢を描いていた二神先生だったが、現実には大学院に進学したことをきっかけに研究の道に足を踏み入れていく。

臨床につながる研究で医学を前進させる

二神先生が研究の面白さに目覚めたのは、2人の恩師との出会いが大きい。当時、第三内科とつながりがあった微生物学・免疫学教室を率いていた高橋秀実先生と、臨床薬理を専門としていた大橋和史先生である。

大学院生だった二神先生がテーマにしたのは「ヘリコバクター・ピロリ」、いわゆるピロリ菌である。今では胃がんや潰瘍の原因と特定されているピロリ菌だが、30年前はまだその関連が分かっておらず、ピロリ菌への感染を調べる検査法もなかった。そこで二神先生は、ピロリ菌の検査で使える酵素を明らかにしようとしたのである。

研究では、まずピロリ菌を培養し、それをすり潰したものを100個ほどに分けて、1つ1つ患者さんの血清と反応を見ていく。そうした地道な作業をくり返し、ついにピロリ菌ウレアーゼという酵素がヒト血清との間に強い免疫応答を持つことを発見した。結果を論文にまとめ、学会で発表すると大きな反響があった。

「自分がやってきた研究が多くの人に伝わったことに喜びを感じました。この体験が、私の研究者としての原点になっています」

二神先生が発見した、ピロリ菌の感染を調べることができる酵素ウレアーゼは、後にピロリ菌の検査でも広く使われるようになった。研究したことが、そのまま臨床の発展につながる。その醍醐味を味わえた経験だった。

大学院課程を修了すると、日本医科大学の第三内科で診療に携わるようになる。そこで薬剤性の胃粘膜障害を研究していた坂本長逸先生と出会ったことで、再び研究への熱は高まった。

-

「やはり研究が好きだったんでしょうね。坂本先生に指導していただきながら、臨床のかたわらでピロリ菌の研究を続けていました」

しかし、ピロリ菌を取り巻く環境は大きく変わろうとしていた。ピロリ菌を除菌すれば、胃がんのリスクが下げられると分かってきたのだ。

「ピロリ菌がなぜ胃がんを誘発するのか、詳しいことは分からないままでしたが、治療法が見つかったことで、研究者たちの熱が徐々に冷めていったのです。そのとき、坂本先生から提案されたのが機能性消化管障害でした」

機能性消化管障害とは、胃痛や胃もたれ、便通異常、胸やけなどの消化管に関連した症状があるにもかかわらず、検査では異常が見つからない病気のこと。中でも胃痛や胃もたれの症状が出るものを「機能性ディスペプシア(FD)」という。機能性ディスペプシアは、ピロリ菌の除去が進んだことで患者数が増加傾向にあった。

二神先生は機能性ディスペプシアの原因の一つが、微生物やウイルスの感染後においても誘導されることを突き止め、それが感染後FDという新たな概念として診療ガイドラインにも掲載された。その研究内容は消化器病学の一流紙Gastroenterology誌にも特集され、2014年にはガイドラインの委員に選ばれるなど、FD研究はライフワークになっていった。現在では、日本消化器病学会のFD診療ガイドライン委員長として、日本のこの領域の研究を牽引している。

-

ヘリコバクター学会で講演後。左から、ピロリ菌研究により2005年ノーベル生理学・医学賞を受賞したバリー・マーシャル博士、二神先生、後輩の進藤先生

米国サンフランシスコで開催された学会にて。中央が恩師の坂本教授、左端が二神先生

早期慢性膵炎の発見で膵がんのリスクを下げる

その研究途中で思わぬ発見があった。ある日、機能性ディスペプシアの専門外来に、胃の痛みを訴える患者が訪れた。CTでも内視鏡検査でも異常は見つからず、機能性ディスペプシアだと診断したが、しばらくしてから膵臓にがんが見つかった。

「もしかしたら難治性の機能性ディスペプシアと膵疾患には、つながりがあるのかもしれない……」

そう考えた二神先生は、難治性機能性ディスペプシアの患者たちを集めて、膵臓に異常がないかを調べてみることにした。すると、5種類の膵臓の酵素にかなりの割合で異常があることが分かったのである。

「早期慢性膵炎の症状が出ていたのです。膵炎は慢性化すると膵がんのリスクになります。今のところ膵がんは検査では見つけにくく、たとえ発見できたとしても治すのが非常に難しい。しかし、早い段階で膵炎を見つけることができれば、薬での治療が可能です。膵炎が治れば、膵がんになるリスクを抑えることもできます」

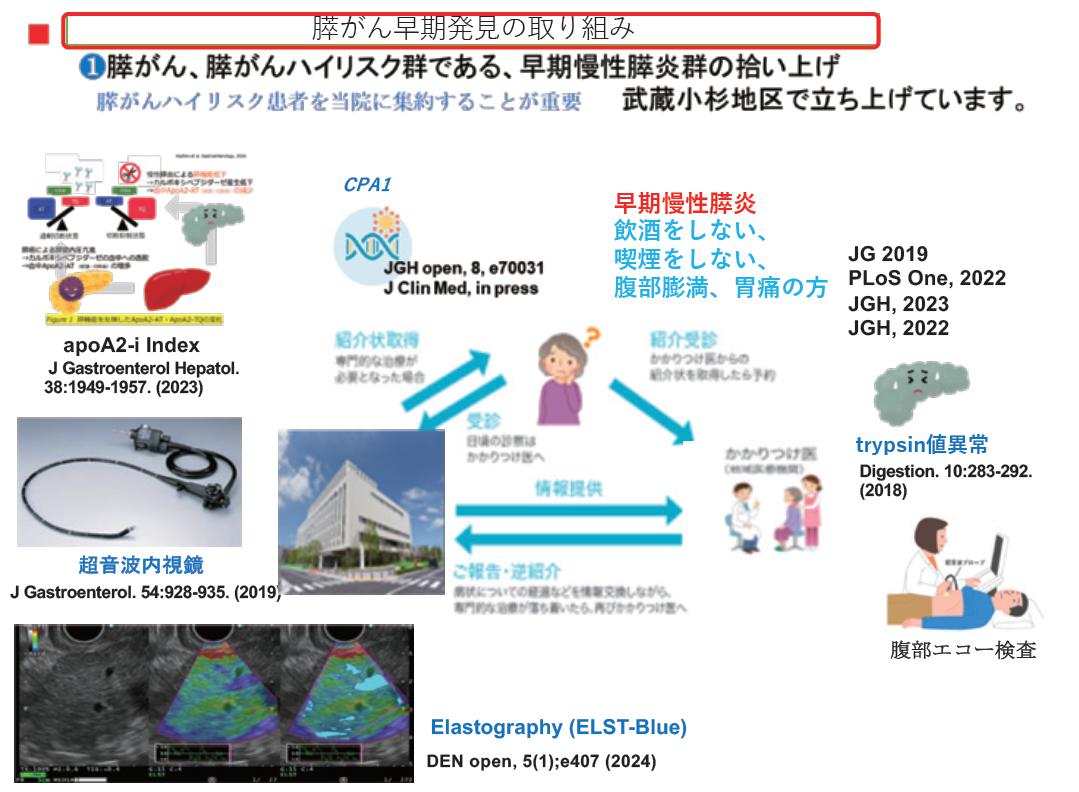

日本医科大学武蔵小杉病院の周辺地域のクリニックでは、胃痛や胃もたれの症状がある患者に対して膵臓の酵素の数値を測り、異常があれば小杉病院に紹介する流れができている。スムーズな連携が取れているのは、二神先生が地域の先生方に向けて、早期慢性膵炎の発見の重要性を発信してきたからだ。二神先生の目標は、こうした地域の取り組みが全国に広がり、膵がんの早期発見のシステムが確立されることにある。

もう一つ、早期慢性膵炎の診断を大きく前進させたのが超音波内視鏡の進化だ。「超音波内視鏡を駆使することで、CTだけでは分かりづらかった膵臓の異常にいち早く気付けるようになりました。この技術を患者さんに役立てていきたい」。

二神先生は超音波内視鏡を使い、日本医科大学先端医学研究所との共同研究にも取り組んでいる。生体機能制御学部門の本田一文先生が開発した膵がんの血液バイオマーカーを用いて、よりリスクのある早期慢性膵炎の診断を目指しているのである。

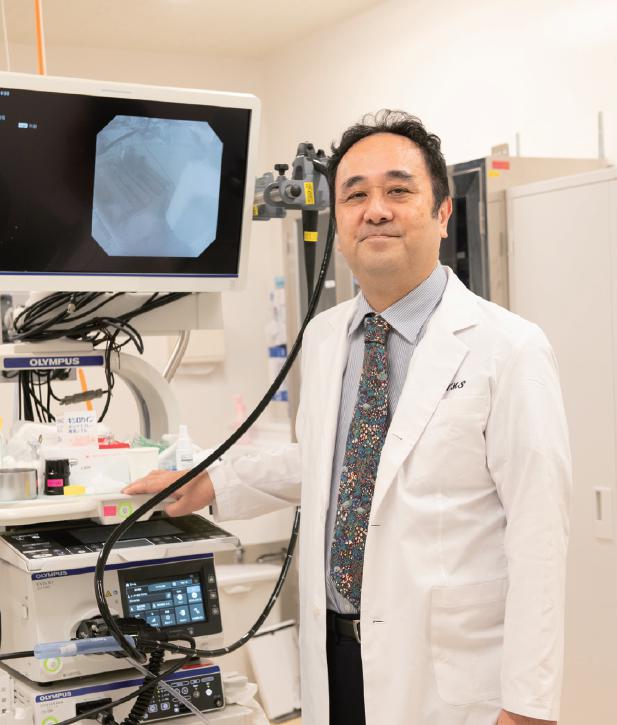

【内視鏡センター】

-

内視鏡センターでは、消化器内科の医師、看護師、技師らの多職種スタッフが連携を取りながら、技術の進歩と共に日々、高度化していく治療に対応している。センター長を務める二神先生が大事にしているのは、「検査までの期間を短縮し、体への負担が少ない検査をすること」。そのためにスタッフ一丸となったチームワークを発揮し、スムーズな検査を行っている。地域の開業医院からの検査予約を受け入れ、連携の拠点病院としての役割も果たしている。

-

-

武蔵小杉で行っている膵がんの早期発見に関する取り組み。採血により膵酵素(トリプシンやエラスターゼー1)を測定するとともに超音波内視鏡を行い、膵がんリスクのある早期慢性膵炎を拾い上げてフォローする

-

二神先生の研究論文データが表紙を飾った消化器病学でもっとも権威のある『GUT』誌

患者さんの喜ぶ姿が医師としてのやりがいに

現在、二神先生は消化器内科教授として研究指導や、小杉病院の副院長として病院業務、内視鏡センター長としてセンターの運営、そして消化器内科部長として診療体制を整え、若手医師たちを育成するなどさまざまな役割を担い、忙しい日々を送っている。

「早期慢性膵炎の専門外来にいらっしゃる患者さんたちは、皆さんとても心配されて来ます。でも、検査によって早めに診断ができ、治療で症状が改善していくと、ホッとして帰っていかれる。その姿を見られることが私のやりがいになっています」

研究によって目の前の患者を助けることができる。それが臨床医である二神先生が、研究を続けるモチベーションなのである。

二神 生爾先生(ふたがみ・せいじ)

日本医科大学武蔵小杉病院 副院長

消化器内科 部長

内視鏡センター センター長

1990年日本医科大学医学部卒業。1998年に日本医科大学大学院内科学第三研究科を修了。日本医科大学付属病院、武蔵小杉病院の消化器内科勤務を経て、2017年に日本医科大学消化器内科学教授に就任。2019年から現職。日本消化器病学会FD診療ガイドライン作成委員長、日本消化器内視鏡学会社団評議員などを歴任している。