変わり続ける時代の中で、新たな医療を創り出そうと挑み続ける医師たち。そのチャレンジの根底にあるもの、その道程に迫ります。

創人

「生命科学の謎を解き明かしたい」

第一線で活躍するカエル研究者

hippocrates 26号 2025年08月発行

オタマジャクシの変化に衝撃を受けた幼少期

-

-

ある朝、近所の川で捕まえてきたオタマジャクシが、1匹残らずいなくなっていた。長谷部孝先生が幼稚園児だった時の出来事で、今でも忘れられない思い出だ。

「園庭にオタマジャクシが入ったバケツが置かれていて、毎日見に行っていたんです。すると、だんだん足が生えてきて、何でこんなふうに形が変わるのだろう?と不思議でしたね。その後、いなくなったことも含めて、記憶に残っています」

それが後にカエルの研究を始める長谷部先生の原体験となった。生き物が好きになったのは、父の影響もある。身近に生息する生き物を見つけては、名前やその生態を教えてくれていた。

大学に進学すると、2年生の夏休みには両生類研究をしていた研究室に出入りするようになる。研究室では先輩たちがカエルを使った実験をしていた。カエルにホルモンの注射を打つと、1、2分で表皮から粘膜が染み出てくる。

「人がホルモンによって尿の量を調整し、水分調節をしているように、カエルもホルモンによって表皮の水分を失わないように粘液で守る働きをしていたのです」

長谷部先生が今も研究対象にしているアフリカツメガエルと出会ったのはこのときだ。実験をきっかけに、両生類研究の面白さにのめり込んでいった。

変態時の体の中では何が起こっているのか

卒業研究から大学院時代を通じて、長谷部先生がテーマに選んだのはカエルの「赤血球」だ。カエルの赤血球は、オタマジャクシからカエルへと変態するときにガラッと変わる。水の中から陸へと、棲息環境が大きく変わるからだ。もともとあった赤血球はどうなるのだろう。長谷部先生はその謎を解明しようとした。

ところが実験しようとすると、オタマジャクシの血液を採取しなければならず、その過程で犠牲になる個体も出てくる。「自分の研究のために、生き物の命を扱うことに向き合う覚悟が自分にはあるのか」と悩むこともあった。

「でも、この道を究めることで、いつか社会に貢献しようと心に決めました」

実験によって明らかになったのは、変態時にはもともとあった赤血球は消滅し、肺呼吸用の赤血球を作り出しているということ。つまり、もともとあった赤血球だけを消滅させる選択的な除去が起こっていたのである。成果を論文にまとめ、博士号を取得した。

-

2005年12月 NIHのラボのみんなと

2006年3月 PIのYun-Bo Shi博士と(長谷部先生のお別れ会)

-

脊椎動物の中で完全変態するのは両生類だけ。このままカエルの研究を続けたいと願ったが、国内ではなかなか就職先が見つからなかった。そこで声をかけてくれたのが、研究員を探していたアメリカ国立衛生研究所(NIH)のYun-Bo Shi先生だった。長谷部先生は家族と共にアメリカに行くことを決意した。

中国出身のYun-Bo先生は、カエルの研究者として新進気鋭の存在だった。当時、最先端の遺伝子を使ったアプローチをしているところにも刺激を受けた。実験や論文について相談すると、いつも丁寧にアドバイスしてくれたことが印象に残っている。

長谷部先生がアメリカ留学時代から継続して取り組んでいるのが、カエルの消化管の研究だ。オタマジャクシは草食なので消化管は長いが、カエルは肉食なので変態期に消化管はおよそ10分の1まで短くなる。さらにシンプルな構造から、哺乳類に近いような構造へと消化管が作り変えられるのである。

「その変化を引き起こしているのが甲状腺ホルモンです。甲状腺ホルモンだけで劇的な変化が起こるので、例えばオタマジャクシから甲状腺ホルモンを取ってしまうと、変態せずに成長し、巨大なオタマジャクシができあがります」

消化管に注目し、変態に至るメカニズムを明らかにしようとしていたのである。研究に邁進する長谷部先生に、今度は日本から声がかかった。

「アメリカで3年勤務し、そのままアメリカで研究を続けようと思っていたのですが、ちょうど、私の前任である日本医科大学生物学教室の岡敦子先生から『うちに来ないか』と誘っていただいて。それをYun-Bo先生に相談すると『君がハッピーなら行くといい』と、快く送り出してくれたのです」

2006年に帰国すると、日本医科大学の生物学教室に赴任した。

医師として必要な“土台”

医学の基礎を教える

大学で学生たちに医療の基礎となる生命科学を教えている長谷部先生。

「生物学は暗記が必要な科目ではありますが、単語の名前の由来や機能を理解し、科学の面白さに興味を持ってもらえれば、知識はより定着しやすくなります。そのような授業を心がけています」

-

単に名称を覚える「点」の学習ではなく、生命現象と有機的にリンクさせることで点と点がつながり「線」、やがては「面」や「立体」になるような学修を目指し、教育に取り組んでいるといいます。

年に12回ある実習では、まず1個の卵から1個体ができるまでのウニの発生過程の一部を顕微鏡で観察し、次に脊椎動物の体の構造を学ぶためにカエルの解剖をする。哺乳類ではマウスの解剖やDNA抽出、ニワトリの胚の観察など、1年かけて生物学の基礎を学んでいく。生物を対象とした実験を通じて、学生たちは「命とは何か」を自らに問いかける。その体験が医師としての精神的な基盤になる、と長谷部先生は言います。

-

飼育しているアフリカツメガエル

「生物学は医学の基礎となる学問です。生物学が根っこだとしたら、基礎医学はそこから伸びる幹、そして臨床医学という枝から花が咲きます。この症状にはこの薬、この治療と対処するだけではなく、疾患の本質を理解して応用することが大切です。本学の学生たちには、ぜひ根っこがしっかりした医師になってほしいと思います」

【生命科学概論(生物)】

-

講義では、分子生物学、細胞生物学、発生生物学などの分野を中心に、医学の基盤となる生物系の学力を育むことを目標としている。特に進化の過程で保存されてきた重要な生命現象に焦点をあて、その仕組みを解き明かしていく「科学的思考力の育成」に力を入れている。「ヒトという『生物』を対象にした医学を学んでいくためには、生命現象の面白さや奥深さに感動し、生命の尊厳を心に刻み付けておくことが大切です」(長谷部先生)

-

カエルの消化管の研究が

がん治療につながる可能性

現在、長谷部先生が目指しているのは、「消化管上皮の幹細胞発生メカニズム」の解明だ。オタマジャクシからカエルへの変態の際に、成体であるカエルが持っている幹細胞が出てくる。それまであったオタマジャクシの幼生型の細胞のほとんどは“細胞死”(アポトーシス)を起こす一方で、その一部から成体型の幹細胞が発生してくるのである。

-

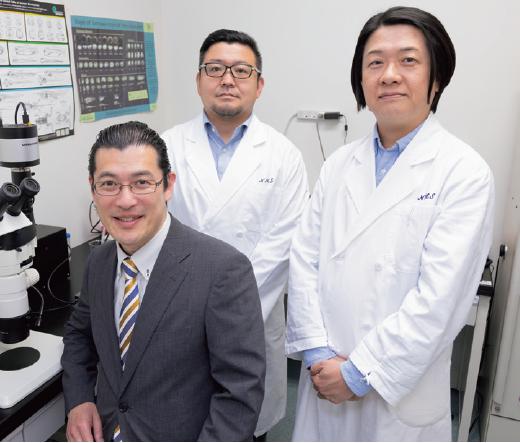

研究室メンバーの藤本健太准教授と柴田侑毅講師と顕微鏡室にて

-

「同じ甲状腺ホルモンの影響を受けているのに、消失する細胞と生まれる細胞がある。その違いはなんだろう、と疑問を感じたことが研究の発端です。その理由は、甲状腺ホルモンによってさまざまなシグナル伝達経路が活性化しているからだと分かってきました」

長谷部先生によると、実はこれらの仕組みはがんが発生するメカニズムとよく似ているという。カエルの消化管の研究が、将来的には新しいがん治療の確立につながる可能性もある。そうした応用を視野に入れながら、今も研究を進めている。

両生類の変態について研究しているのは、国内では2、3施設。世界でも30施設ほどしかない。数が少ないからこそ、世界中の研究者と協力し、共に謎を解き明かそうとしている。長谷部先生にとって研究の面白さとは何だろう。

「知らないことを自分で解明できることですね。1つ分かったら、次の新たな疑問が湧いてくるので、いつまでも終わりはありません」

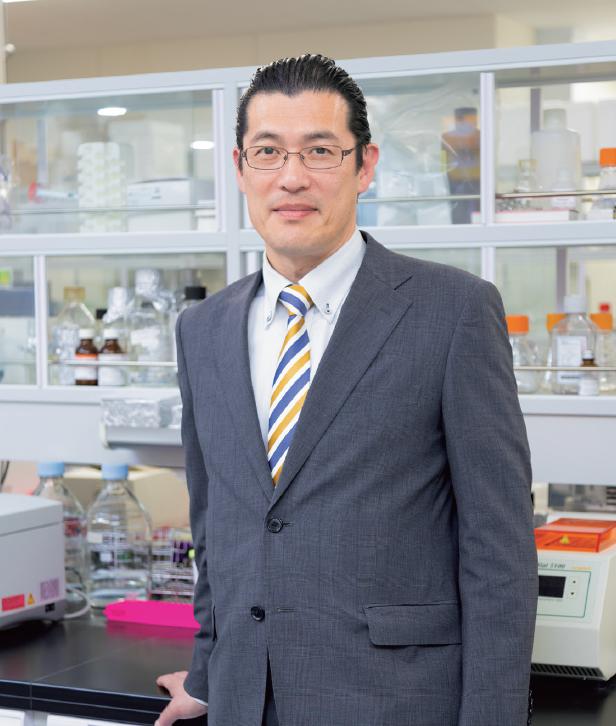

長谷部 孝先生(はせべ・たかし)

日本医科大学

基礎科学 生物学教室 教授

1995年早稲田大学教育学部理学科生物学専修を卒業。2000年に同大学大学院理工学研究科物理学及応用物理学専攻にて博士号を取得。同大学教育学部理学科生物学専修の助手を経て、2003年に米国NIHへ留学。2006年から日本医科大学基礎科学生物学の講師、准教授を務め、2022年に教授就任。主な研究テーマは「アフリカツメガエルの変態期における消化管再構築の分子機構」