変わり続ける時代の中で、新たな医療を創り出そうと挑み続ける医師たち。そのチャレンジの根底にあるもの、その道程に迫ります。

創人

QOLを向上させる治療で

希少な内分泌疾患に光を当てる

hippocrates 25号 2025年04月発行

「今、面白いのは内分泌内科」

心に響いた恩師のアドバイス

-

福田いずみ先生が医師になろうと思ったのは中学生のときだった。本やテレビで見ていた女性医師は特別な存在で、自分とは別世界にいると思っていたが、実際に診察をしてくれた女性の医師たちのことは身近に感じられたという。

「とても丁寧に接してくれて、すごく信頼できました。いろいろなタイプの先生たちの姿を見たことで、もしかしたら自分も医師になれるかもしれないなと」

東京女子医科大学に入学すると、そこには同じような想いを持った女子学生たちが集まっていた。6年生で体験したのが、臨床の現場を見に行く学生実習。学生として見学する外科系診療科のインパクトは強かったが、「自分は内科系のほうが向いている」と感じるようになった。当時、何でも相談に乗ってくれていた教授に話をすると、こうアドバイスされた。

-

「あなたは大勢の医師たちが切磋琢磨する診療科よりは、人とはちょっと違ったユニークな分野を専門にしたほうがいい。その分野を自分なりに極めていけば、周りの人たちがその領域のことで相談したいとき、役に立つことができるでしょう」

福田先生の、決して目立たずとも真面目な性格を分かっているからこその親身な言葉だった。その上で「今、面白いのは内分泌内科だよ」と勧めてくれたのである。さっそく内分泌内科に見学に行くと、そこには将来を決める出会いが待っていた。

今でも忘れられない

世界的な研究者との出会い

-

内分泌内科を見学していた福田先生は、ある日、指導を担当する講師から講演会に誘われた。登壇したのはイスラエルのズヴィ・ラロン博士。成長ホルモン受容体の遺伝子異常が原因となる成長障害を発見したことで知られており、この疾患は博士の名前から「ラロン症候群」と名付けられている。

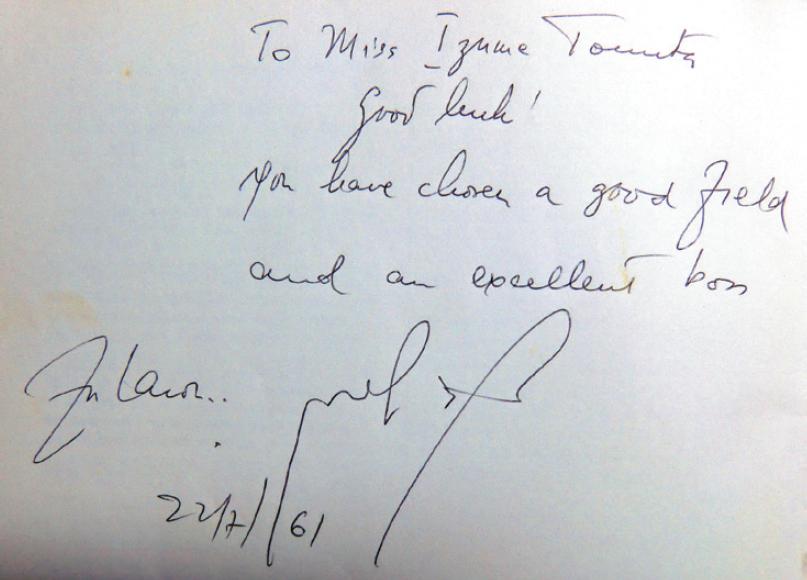

「まさか教科書に載っている疾患を発見した先生にお会いできるなんて、予想外の出来事でした。挨拶させていただいたとき、思わず、持っていた教科書にサインをお願いしたんです(笑)」

ラロン博士が自身の名前とともに書いたのは、「Good luck!」の激励の言葉。「あなたはとても良い分野を選びましたね」という一文も添えられていた。まだ内分泌内科に入局するかどうかは決めていなかったが、ラロン博士との出会いをきっかけに大きく扉が開かれていくのを感じた。

「勧められるままに内分泌内科の道に足を踏み入れ、そこで尊敬できる医師や、世界的な研究者に出会うことができた。自分にとって大切だったのは、何をしたいかよりも誰とともにしたいか。そうして自分が進む道を決めてきました」

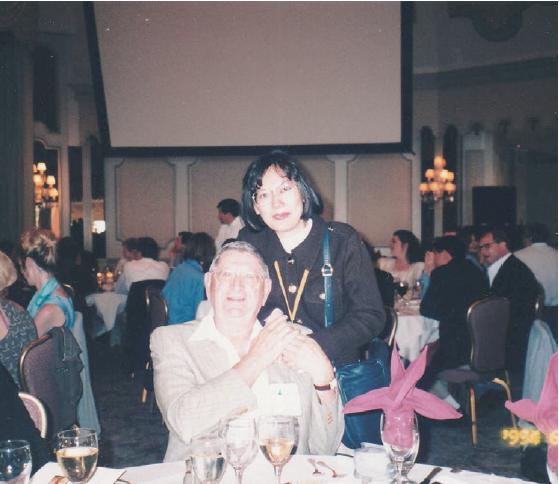

その後、ラロン博士とは国際学会の場で再会を果たした。福田先生は、サイン入りの教科書を今でも大事に持っている。

-

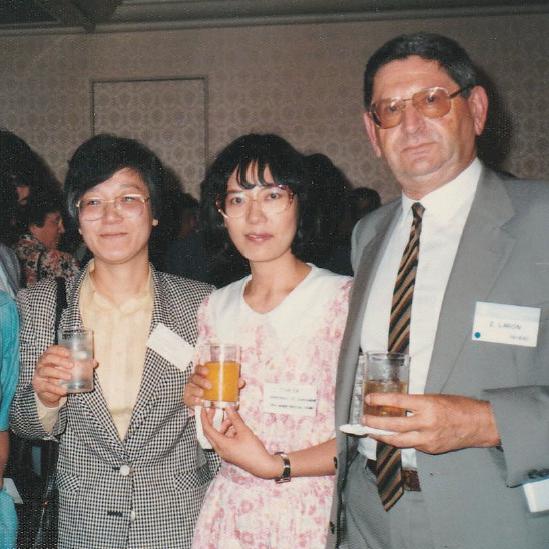

1986年、医学部6年生のときに母校の内分泌内科を見学した際、東京でラロン症候群を発見したラロン先生の講演を聴講

ラロン先生から教科書(朝倉内科学)にいただいたサイン

症状からは気付きにくい全身に関わる内分泌疾患

大学卒業後、福田先生は内分泌疾患の診療を始めた。内分泌疾患とはホルモンの分泌に異常があり、ホルモンが過剰になったり不足したりすることでさまざまな症状を引き起こす病気のこと。全身にある内分泌臓器の障害により起こるため、甲状腺の病気、糖尿病、高血圧症、月経異常など、ホルモンに関連した病気や症状は非常に多い。

「内分泌疾患の中には診断が難しいものもありますが、適切に対応すれば短期間で命に直結するような病態の頻度は比較的少ないため時間に余裕を持って、じっくり患者さんと向き合うことができる。それが私の性格には合っていました」

一見した症状からだけでは内分泌疾患だと気付きにくいものも多く、何となく元気が出ない、食欲が湧かない、疲れやすいなどの不定愁訴の原因が、実は内分泌疾患だったということもあるので注意が必要だ。

ホルモンの分泌が不足していれば、ホルモン補充療法を行う。すると驚くほど回復するという。福田先生はこれまで、不調で起き上がれなかった患者さんがホルモン剤を1錠飲んだだけで起きて歩けるようになるなど、劇的に良くなる場面を目の当たりにしてきた。

「体内で分泌されるホルモンは、プールの中にわずかスプーン1杯くらいの濃度といわれています。それにもかかわらず、ちょっとした匙加減で体調が良くも悪くもなる。それがホルモンの不思議なところであり、診療の面白さを感じるところでもあります」

【日本医科大学付属病院の糖尿病・内分泌代謝内科】

-

日本医科大学付属病院では、糖尿病などの生活習慣病や内分泌代謝疾患を診る「糖尿病・内分泌代謝内科」と、腎臓疾患全般を診る「腎臓内科」が一体となって診療にあたっている。「全身を診る診療科」を合言葉に、薬物療法や運動療法、食事栄養相談などを組み合わせて一人一人にベストな治療法を提案する。他科との連携にも強みがあり、糖尿病の患者さんの手術時の血糖コントロールなど、サポート体制も充実している。

-

臨床につながる研究を

治療の成果がやりがいに

福田先生が専門とする成長ホルモンに関わる疾患では、治療面で大きな変化があった。かつては子どもの低身長に対するホルモン療法は行われていたものの、成人すると補充は打ち切られてしまっていた。しかし、治療を終えた後の患者さんの調査を進めるうちに、成長ホルモンが分泌されないことで疲労感や気力の低下が生じたり、血管の老化が進むなど、さまざまな問題が起こることが分かってきたのである。

多くの知見をもとに、2006年からは成人に対する成長ホルモン補充療法も保険が適用されるようになった。福田先生は臨床を通して調査や治験に参加しながら、そうした治療の進化に立ち会ってきた。

「ある日、患者さんがお姉さんと一緒に診察に来られたことがありました。ご家族から見ても治療の成果でご本人が元気になられたと実感されたようで、わざわざ『先生、ありがとうございます』と伝えに来てくださったのです。うれしかったですね」

治療によって患者さんたちのQOLが上がる。それが診療を続けるモチベーションになっているという。

-

1999年の米国内分泌学会でラロン先生と再会(San Diego)

-

さらに、福田先生が研究テーマにしているのが腫瘍随伴性の低血糖。これは体内の腫瘍によって低血糖が引き起こされた状態のことで、福田先生は日本を代表する研究者としてその名が知られている。

まだまだ明らかにされていないことが多く、しかも非常に希少な病態のため、正確な診断ができる医師がほとんどいない。長年、研究を続ける福田先生のもとには全国の医師たちから相談が寄せられている。

「自分が興味を持って研究し続けてきたものが役立っていると思うと、医師としてやりがいを感じます」

専門性の高い治療を提供

外科との連携体制が強み

2015年から福田先生は日本医科大学付属病院糖尿病・内分泌代謝内科で診療を行っている。同院はもともと内分泌疾患の診療に力を入れていて、内分泌外科では甲状腺・副甲状腺の手術、脳神経外科ではホルモンの分泌の中枢を担う下垂体手術を多く手がけている。

「内分泌疾患は、外科で腫瘍を切除することが根本治療になるものも多いため、外科との連携が非常に重要です。その点、当院は下垂体や甲状腺・副甲状腺、副腎の手術の実績も豊富。患者さんに自信を持って治療を勧めることができます」

内分泌疾患は自分では気付きにくいことがあり、時にはホルモンの異常による不調が、加齢や更年期によるものと誤解されることもある。「不調の原因が内分泌疾患の可能性もあるので、自分で判断せずに医療機関を受診してほしい」と福田先生は呼びかける。

「内分泌疾患はライフステージの変化に合わせた治療や、ちょっとした異変を見逃さずに全身をケアしていくことが大切です。気になる症状があれば、ぜひ当科にご相談ください」

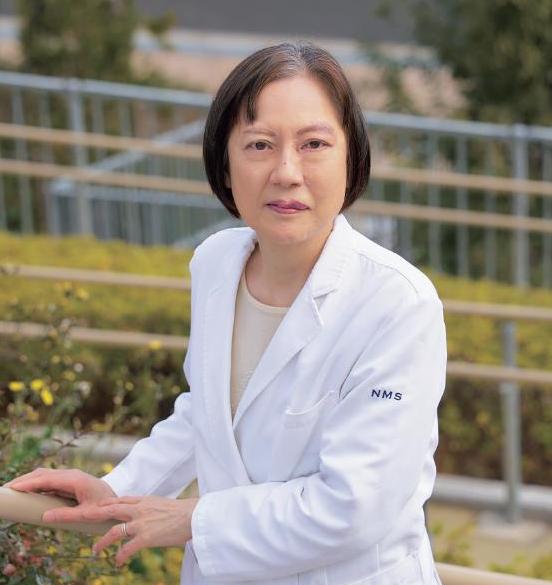

福田 いずみ先生(ふくだ・いずみ)

日本医科大学 内分泌代謝・腎臓内科学 教授

日本医科大学付属病院 糖尿病・内分泌代謝内科 教授

1987年東京女子医科大学医学部卒業。同大学大学院修了後、第二内科(内分泌内科)に入局。助手、准講師、講師を務め、2015年から日本医科大学内分泌糖尿病代謝内科に赴任。2021年に教授就任。日本内分泌学会の監事、評議員、日本間脳下垂体腫瘍学会の評議員、理事(2015~2024年)などを歴任するほか、米国内分泌学会に所属している。