変わり続ける時代の中で、新たな医療を創り出そうと挑み続ける医師たち。そのチャレンジの根底にあるもの、その道程に迫ります。

創人

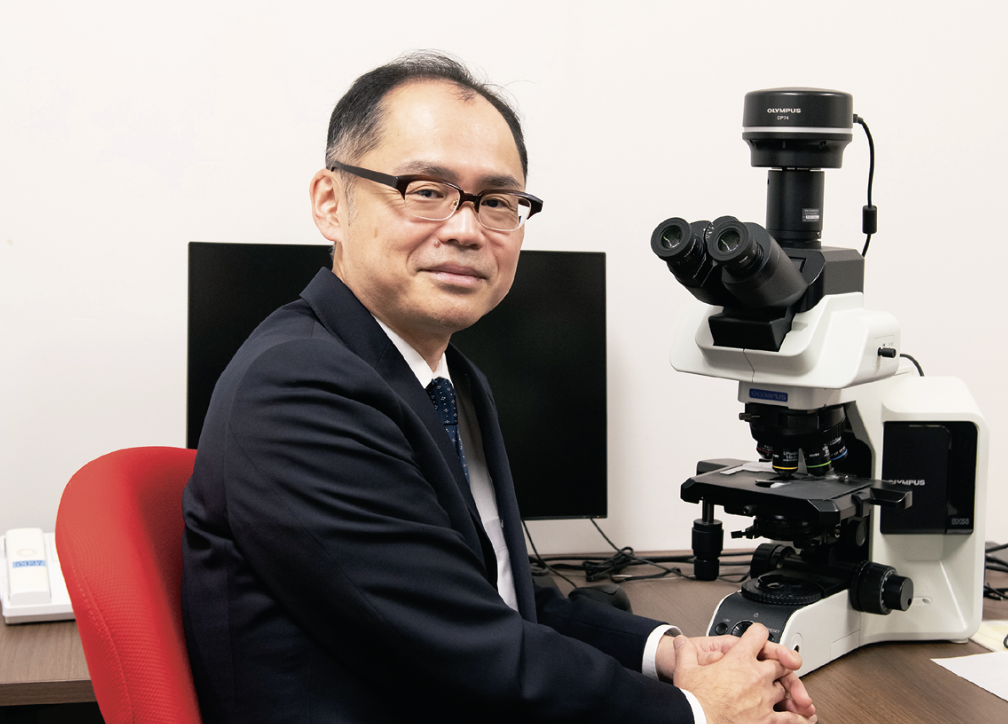

的確な診断で治療に結びつける

“顔が見える”病理医

hippocrates 20号 2024年02月発行

自分がやりたいことは何か

悩んだ学生時代

大橋隆治先生が医学の道を志したのは、医師だった祖父と父の影響が大きい。祖父は戦後すぐに東京の下町で小児科医院を開業し、跡を継いだ父とともに地元では知られた存在だった。「医師になってほしい」と言われたことはなかったが、親戚にも医師が多く、医療の世界はいつも身近にあった。

日本医科大学に入学すると、大橋先生と同じような環境の学生が多くいる一方で、医師家系ではない学生たちとも一緒に学ぶようになる。勉学を共にするうちに「学問に対するスタンスが全然違う」と衝撃を受けた。

「彼らはいつも勉強熱心でハングリー精神が旺盛でした。私は、父の跡を継ごうかなくらいにしか考えていなかったので、なかなかやりたいことが見つからず……。本当にこのままでいいのか、と疑問を感じるようになったのです」

-

卒業後、一度は小児科を選んだものの、厳しい臨床の世界を目の当たりにして「半端な決心では続けることはできない」と痛感した。

そこで、学位を取得するときには小児科ではなく、より深く研究ができる病理学の講座を選んだ。興味があった腎臓病に焦点を当て、当時、腎臓病理学の研究をしていた山中宜昭先生の研究室の門を叩いたのである。

-

多摩永山病院での小児科研修医時代

恩師との出会いで病理学の面白さに目覚める

その出会いが、大橋先生にとって人生の転機になった。朝早くから夜遅くまで、誰よりも熱心に研究に取り組む姿に刺激を受けた。恩師との熱いやり取りが分かる、こんなエピソードがある。山中先生から「論文の指導をするから研究室で待っているように」と言われた大橋先生。しかし、夜11時を過ぎても山中先生は戻ってこない。仕方なく家に帰ると、12時半に突然電話がかかってきた。

「大橋君! 僕は戻るって言ったじゃないか」

慌てて研究室に行くと、そこで山中先生は待ってくれていた。朝まで指導を受けながら、大橋先生の心にはいつしかやる気の火が付いていた。

「初めて自分の中に『これだ!』と思うものができました。顕微鏡で組織を見て、それを写真に撮って論文にまとめる。一連の作業がすごく楽しくて、病理学は自分に合っているかもしれないなと」

病理学を通して、学問と真剣に向き合う面白さも知ることができた。

-

セントルイス・ワシントン大学でのレジデント時代。指導医のDr.Liapisと

セントルイス・ワシントン大学でのレジデント時代。

手術検体の切り出し中 -

そのまま病理学の道に進み、2001年にはアメリカのヒューストンにあるベイラー医科大学へ留学した。当初は3年の研究留学の予定だったが、渡米してしばらくすると、アメリカで医師免許を取り、病理医として働きたいと思うようになっていた。

「日本では、病理診断は病理学の一部として扱われていますが、アメリカでは完全に臨床医学の一部門として発展しています。そのため、病理医になるには専門的なトレーニングが必要です。診断スキルを上げたい、という気持ちで病理専門医をめざしました」

アメリカでロールモデルになった病理医がいる。輸血学を専門に病理医として活躍していた照屋純先生だ。当時、アメリカで働く日本人の病理医はとても珍しかった。

「直接話を伺いたいと思ってメールを送ったら、なんとすぐ近くの病院に勤務されていることが分かったんです。しかも『今日なら時間があるからおいでよ』と。そのスピード感には驚きました」

照屋先生のアドバイスがきっかけとなり、アメリカで病理医として働く道筋が見えてきたのである。

アメリカで鍛えられた

病理診断の速さと正確さ

「昼夜問わず、文句ひとつ言わずに、仕事をしているお前はえらい」

日曜日の朝から仕事をしていると、助手スタッフからそう声をかけられた。米国病理専門医を取得した大橋先生が、ニューヨークのワイル・コーネル医科大学で臨床や教育に従事していたときのことだ。真面目なイメージが定着して、仕事を頼まれることも増えていた。

日本との違いを一番感じたのは、仕事に対する評価の透明性と厳しさだった。例えば、病理診断で誤診が多かったり、診断が遅かったりすると、他科の医師からすぐに大学のトップに報告される。スタッフの入れ替わりは日常茶飯事で、「生きた心地がしなかった」と大橋先生は振り返る。

「私たち病理医に求められるのは、速さと正確さ。月曜に手術があれば、その病理診断書は水曜までには絶対に出さなければなりませんでした。何があっても必ず、です」

速さと正確さが求められるのは、病理診断の結果が患者さんの治療に直結しているからだ。そのため、他の医師たちから電話で問い合わせを受けることも多かったという。

「月曜の朝にオフィスに行くと、留守番電話に診断問い合わせのメッセージが20件以上入っていることも。英語を使って電話でコミュニケーションをとるのはとても難しく、それを見ただけで胃が痛くなりました(笑)」

あるときは、突然、手術室に呼び出されたこともある。行ってみると、まさに手術の最中。その場で臓器の状態を肉眼で見て、診断してほしいと言われた。

おかげで病理診断のスキルは鍛えられた。それに他科の医師たちと頻繁にコミュニケーションを取ることで、病理医が臨床に大きく役立っていることも実感できた。

大橋先生にとって病理学の魅力は何だろうか。

「単に組織から診断するだけではなく、がんの成り立ちや患者さんの背景など、さまざまな要素から思考を組み立てていくところに醍醐味があります。組織を見れば患者さんの人生が見えてくる。それを読み解くのが面白い」

熟練した病理医になれば、小さな組織片からどの臓器なのか、患者さんの年齢や既往歴まで当てることができる。その奥深さは、「一生をかけるに値する仕事」だという。

【日本医科大学統御機構診断病理学分野】

統御機構診断病理学分野では、大きく分けて2つの研究テーマに取り組んでいます。1つはがん細胞で、特にすい臓がん、胆道がん、甲状腺がんの診断や発生のメカニズムに関する研究を進めています。もう1つは非腫瘍性疾患で、大橋先生の専門でもある腎臓病とアミロイドーシスについての研究です。

-

また、日本医科大学付属病院の病理診断科では、日本初となる「病理外来」を開設しています。がんと診断された患者さんが、ご自身の診断について病理医から詳しく説明を受けたい場合や疑問点がある場合に、セカンドオピニオンに応じています。ご自身の病態について十分に納得された上で治療に臨むことができます。

-

病理学の面白さを伝えて

若手の医師を育てたい

アメリカでの10年を経て帰国すると、大橋先生は早速その経験を臨床現場で発揮する。現在勤務する日本医科大学付属病院の病理診断で大事にしているのは、各診療科の医師たちとのコミュニケーションである。日本では、病理医は診断書を書くだけで、他の医師たちとの綿密なやり取りはない病院が多いが、大橋先生はそれとは逆のアメリカで培った「顔が見える病理医」を貫いている。

-

「なるべく診断書だけで終わらせずに、各診療科の医師たちと顔を突き合わせてディスカッションをする。それが患者さんのための質の高い医療につながると考えています」

さらに若手の医師たちが働きやすい環境づくりにも力を注ぐ。

「今や病理標本のデータがあれば、自宅でも診断ができます。時間と場所を問わずに働くことができるので、病理医はこの時代にマッチした仕事なのではないでしょうか」

-

日本医科大学の学生にディスカッション顕微鏡を観察しながら指導

診断や研究など、それぞれの得意分野を生かして、自分に合った働き方を選ぶこともできる。

大橋先生に今後の目標を聞くと、「1にも2にも教育です」と返事が返ってきた。若くて優秀な病理医を一人でも多く育成することが、自分の使命だという。

「学生に病理学を教えていて、病理の面白さが伝わったとき、目の輝きが変わるのが分かります。その瞬間を見られるのが、何より嬉しい」

大橋 隆治 先生(おおはし・りゅうじ)

日本医科大学大学院医学研究科 統御機構診断病理学分野

大学院教授

日本医科大学付属病院病理診断科 部長

1992年日本医科大学卒業。2001年にベイラー医科大学に留学。米国医師免許を取得し、2005年にセントルイス・ワシントン大学医学部、2009年にワイル・コーネル医科大学に勤務。病理専門医として診断、教育、研究に携わる。2011年日本医科大学付属病院病理診断科 臨床准教授、2018年日本医科大学武蔵小杉病院病理診断科 部長・准教授を経て、2020年から現職。