変わり続ける時代の中で、新たな医療を創り出そうと挑み続ける医師たち。そのチャレンジの根底にあるもの、その道程に迫ります。

創人

新しい治療法の開発を目指して

皮膚疾患の臨床・研究に力を尽くす

hippocrates 19号 2023年10月発行

大学時代に父の診療を見学

手術をする姿が記憶に残る

祖父は小児科医、父は外科医という医師家系に育った佐伯秀久先生。父が医院を開業してからは、医療は常に身近にあったという。消化器内科医になった兄と、血液内科医になった姉の影響もあり、医師を目指すのは自然な流れだった。

東京大学医学部に進学してから、父の医院に見学に行ったことがある。「診療しているところを見せてほしい」とお願いすると、「そんなことを言い出したのは、お前だけだ」と、父はどこか嬉しそうだった。

「たまたま見た、粉瘤の手術がとても上手だったのを覚えています。粉瘤は皮膚疾患で、皮膚科でよく行う局所手術なのですが、父はもともと外科医だっただけあって、器用に周囲を剥離して、腫瘍だけをきれいに取り除いていました」

大学では、勉強以外の活動にも精力的に取り組んだ。その一つが、「癌の会」での活動である。「癌の会」とは、医療過疎地に赴き、先輩医師のもとで健診を手伝うサークルで、今でいう医学実演習に近い。「健診でエコーをすると、必ず1人か2人は異常が見つかります。そのときの経験から、健診がいかに大事なものなのかを実感できるようになりました」。

-

特に皮膚疾患は見た目に分かるものが多いので、「もし健診で異常に気付ければ、早期治療につながるはず」と佐伯先生は言う。

大学時代にもう一つ所属していたのがゴルフ部。大会にも参加したが、「残念ながらあまり上達はしなかったです(笑)。でも、大学生になった娘がゴルフを始めたので、いつか一緒にラウンドできるかもしれないですね」。

-

大学時代は長期の休みがあると旅行を楽しんでいた。

フランス・ヴェルサイユ宮殿の鏡で自分を写す

-

タイ・バンコクにて金の仏陀の前で

-

オーストラリア・ブリスベンでコアラを抱く

地道な努力の積み重ねで希少疾患を正確に診断

皮膚は、その重さから「最大の臓器」とも言われている。

「皮膚科は、内科的な治療から手術などの外科的なもの、病理学での診断まで、1人の医師が全てに関わることができる奥深さがあります。それに、皮膚は簡単に生検が取れるので、研究がしやすいというメリットもあります」

そう話す佐伯先生の目は、生き生きと輝いている。しかし、医師になったばかりの頃は、診断がつかない疾患や、治すのが難しい疾患が多く、苦労する日々があったという。医師1年目で出会った、「汗が出ない」という訴えで診察に来た患者さんのことは、今でも記憶に残っている。

「上級の先生たちに聞いてもなかなか疾患を特定できなくて……。というのも、汗が出にくくなる疾患はたくさんあるからです。そこで全20巻からなる医学書の『乏汗症』の欄に載っていた疾患を、一つ一つしらみつぶしに調べていきました」

さらに当時は皮膚科では実施していなかった発汗テストをするために、神経内科の医師にやり方を教わりに行った。そうして調べた結果をもとに絞られたのが、ファブリー病という希少疾患だった。遺伝子検査を行ったところ、見事、診断がついた。

「今でこそファブリー病はよく知られていますが、当時はそうでもなく自分で調べるしかありませんでした。だからこそ、診断ができて患者さんの役に立てたことの喜びは大きかったです」

佐伯先生にとってこの症例は、診断が難しかったケースであると同時に、努力を積み重ねて診断にたどり着くことができた成功体験にもなった。

3年間のアメリカ留学で臨床に関わる基礎研究に尽力

1997年からの3年間はアメリカに留学した。米国国立衛生研究所(NIH)の皮膚科に所属し、台湾出身のSam Hwang先生のもとで研究に従事した。Hwang先生にとって、佐伯先生は初めての弟子ともいえる存在。ボスであるHwang先生が35歳、佐伯先生が32歳の若さだった。

「日本と違ってアメリカでは朝から晩まで研究に没頭できました。ここで研究の基礎を一から教えてもらいました」

佐伯先生が行っていたのは、皮膚のケモカインの研究である。ケモカインとは、細胞の移動に関与している物質のこと。皮膚に存在する樹状細胞は、外からの刺激である抗原が入ってくると、それを取り込み、皮膚の一番外側にある表皮から真皮、真皮からリンパ管、そしてリンパ節へと順にたどっていく。佐伯先生は、その動きに関与しているのが「SLC/CCL21」と「CCR7」という2つの物質であることを実験で明らかにした。

「その実験データを得られたときは、とても嬉しかったです」

さらに佐伯先生は、帰国後も研究を続け、アトピー性皮膚炎の診断につながる「TARC」というケモカインを見出している。臨床研究によって、アトピー性皮膚炎の症状が悪化するとTARCの数値が高くなり、改善すると数値が下がることを証明したのである。治療の効果を客観的な数値で見ることができるので、患者さんの治療に対するモチベーションも上がる。

2008年にTARC検査は保険適用となり、現在はアトピー性皮膚炎の重症度評価にも用いられている。

アメリカ留学中、ボスであるHwang先生からは、仕事だけでなく家庭の時間をしっかり持つことの大切さも教わった。

「まだ小さかった子どもたちを連れて、ボストン、ニューヨーク、フィラデルフィア、ワシントン、オーランドとあちこち旅行に出かけたのは良い思い出です」

佐伯先生が道を切り拓いたことをきっかけに、その後、Hwang先生の研究室には日本から何人もの若手医師が留学し、研究を行っている。

【日本医科大学皮膚粘膜病態学分野】

-

乾癬、アトピー性皮膚炎、光線、レーザー、皮膚悪性腫瘍、皮膚外科、皮膚病理など、皮膚に関する幅広い研究に取り組む皮膚粘膜病態学分野。佐伯先生の専門分野である乾癬やアトピー性皮膚炎の研究では、新規治療法の開発や治療の指標になるマーカーの探索、治療反応を予測できるマーカーの探索を目指しています。「テーラーメイド医療や個別化医療などを推進するような、臨床に役立つ研究を展開していきたい」(佐伯先生)

-

新しい薬剤の開発が進み治療の選択肢が広がる

2014年に日本医科大学大学院の皮膚粘膜病態学の教授に就任した佐伯先生は、付属病院の皮膚科での診療とともに、専門分野の乾癬とアトピー性皮膚炎の研究にも力を入れている。乾癬の分野では、研究室のメンバーが千葉北総病院皮膚科の神田奈緒子教授の指導のもと「食餌がマウス乾癬様皮膚炎に与える影響」をテーマに研究を行い、新しい発見があった。マウスを使った実験で、餌によって乾癬の湿疹が悪化したり、改善したりすることが分かったのである。

-

「乾癬を治すためには、薬剤などでのピンポイントな治療に加えて、健康的な食生活が大事だということが、科学的にも証明されたのです」

乾癬やアトピー性皮膚炎の領域では、治療薬の開発が急速に進んでおり、佐伯先生はそうした新薬を安全に取り入れるための診療ガイドラインや、薬剤の使用ガイダンスの作成にも取り組んでいる。

「私が医師になったばかりの頃は、乾癬の治療では外用薬か光線治療くらいしかありませんでしたが、今では免疫抑制薬や分子標的薬、生物学的製剤などの開発が進み、治療の選択肢も広がっています」

皮膚疾患では早期診断・早期治療が重要なため、何か皮膚に異常があるときには、まずは近隣のクリニックを受診してほしいと呼びかける。その上で、クリニックから大学病院へ紹介する連携がとられている。

-

比較的容易に組織や細胞を調べることができる皮膚は、研究面でのメリットも大きい

佐伯先生が医師としての喜びを感じるのは、劇的に良くなる患者さんを目にするときだと言う。

「今まで炎症やかゆみでつらい思いをされてきた患者さんが、画期的な治療薬によって症状が改善し、QOLが上がる。明るい表情で『すごく良くなりました』と言ってもらえたときは、とても嬉しいですね」

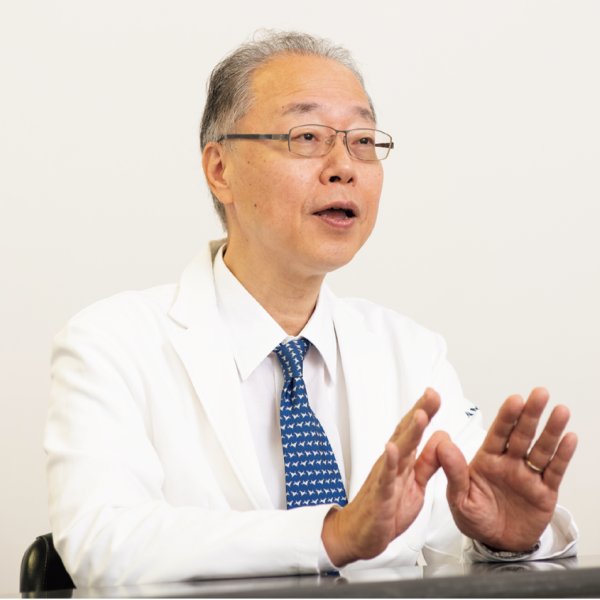

佐伯 秀久 先生(さえき・ひでひさ)

日本医科大学大学院

皮膚粘膜病態学分野 大学院教授

1991年東京大学医学部卒業。同大学医学部皮膚科学教室に入局。同大学附属病院、関東労災病院、東京逓信病院での勤務を経て、1997年に米国国立衛生研究所(NIH)の皮膚科へ研究員として留学。2000年に帰国後、東京大学医学部皮膚科講師、東京慈恵会医科大学皮膚科准教授を経て、2014年から現職。日本皮膚科学会理事、日本研究皮膚科学会理事など多数の学会で要職を務める。