変わり続ける時代の中で、新たな医療を創り出そうと挑み続ける医師たち。そのチャレンジの根底にあるもの、その道程に迫ります。

創人

周産期医療を支えるネットワークでハイリスクの妊婦さんを救う

hippocrates 07号 2020年10月発行

代々医師の家系に育ち将来に悩んだ高校時代

父も祖父も産婦人科の医師―。そんな環境に育った中井章人先生が産婦人科医になったのは当然の成り行きのように思える。しかし高校生だった頃の中井青年にとって、医師になることは、必ずしも本人の希望した道ではなかったという。

「医師以外の道を探したのでしょうね。何かを創り上げるようなクリエーティブな仕事に憧れて、バンドを組んでステージに立ったこともあります。ただ、いろいろやってみたのですが、結局、父や祖父が勧める医業を超えるほどの情熱が湧きませんでした」

医師になることは、光の当たるステージから降りることなのではないか…。そう悩んだこともあったが、実際に医学部に入ってみると、その気持ちは一変する。ちょうど東京の大学生たちの華やかな日常を描いた小説、『なんとなく、クリスタル』(田中康夫著)が大ヒットしていた時代。医学部もそれまでイメージしていたような堅苦しいだけのところではなかった。

「周りには面白い人たちがたくさんいて、にぎやかな学生生活でした。ステージの上に立たなくても人生は楽しめるのだ、と考え方がガラリと変わりましたね」

目の前の患者さんに向き合う臨床に没頭した10年間

卒業後、臨床に携わるようになると、どこか学生時代の延長のようだった気分は一気に吹き飛んだ。目の前の患者さんをいかに治すか。中井先生は、その一点に集中していく。

「一人でも多くの患者さんの診療をして、医師としての腕を磨きたいという気持ちが強くありました」

それからは自分との闘いの日々だった。大学病院には難しい症例が集まり、経験を積むには格好の環境。一人一人の患者さんと真剣に向き合ううちに、着実に産婦人科の医師としての力が付いていった。

中井先生が自身の成長を実感できたエピソードがある。医師になって9年目に、夫人が2人目の子どもを妊娠。その出産の際に、無痛分娩のコントロールから分娩時の処置も含めて、全て自分の手で行ったという。医師に成り立てで迎えた一人目の出産の時には、とてもそこまではできなかった。

「産まれたばかりの赤ちゃんを見た助産師さんから『先生に似ていますね』と言われて、そこで初めて自分の子どもだということに気が付いたんです。それまでは妊婦の一人として特に意識せずに分娩に臨んでいました」

患者さんが誰であろうと、常に平常心でベストを尽くす。自分でも納得できるプロフェッショナルな仕事ができた瞬間だった。

日本を飛び出して研究の道へスウェーデンでの学び

産婦人科医として診療に明け暮れる日々を送っていた中井先生だったが、入局して5年目に学位を取得すると、次第に研究の面白さに目覚めていく。

「研究では、世界中でまだ誰も見たことがない結果が現れます。その最初の目撃者になれるということでもあり、かつて憧れていたクリエーティブな仕事に通じるものがありました」

そして37歳の時にスウェーデンの研究所に留学。中井先生が手掛けたのは脳性麻痺などの低酸素脳症の研究で、当時その世界的な権威だったSiejö.BK氏の下で学んだ。酸素がなくなった状態で脳細胞がどのように壊れていくのか、胎児の脳性麻痺の研究を行うために、まずは大人の脳の仕組みを解明すべくラットを使った実験を繰り返した。

「例えば私が1日に10の仕事ができるとしたら、スウェーデンの人たちは4か5しかやりません。『10では多すぎるから、半分くらいにしたら?』と言われるんです。その代わり休まず着実に前進する。それが彼らのやり方なのです」

そうした研究への取り組み方を一から学び、毎日必ず研究に関わる作業に取り組むことを目標に掲げた中井先生。図書館に行って文献を調べる、動物実験で使うラットのオーダーを出すなど、少しでも研究を前進させるための作業を続けることが、成果につながると考えた。

「臨床では待っていれば患者さんが来てくれますが、研究は違います。自分が立ち止まっていたら、一歩も前に進みません」

1年半の留学から帰国後も、臨床の傍らで研究を続け、これまで120本以上の欧文の論文を発表している。

-

スウェーデン留学時。研究所の動物実験室にて

-

助産師さんらと

ネットワークづくりで地域の周産期医療を変える

1998年に日本医科大学多摩永山病院に赴任すると、中井先生を待っていたのは深刻な産婦人科の医師不足だった。多摩地域の出生数あたりの産婦人科の医師数は、都内の3分の2以下。その現実を何とかしたいと始めたのが、助産師の活用である。

「国内でいち早く、助産師外来、院内助産を取り入れたのです。助産師診療のガイドラインを作成し、助産師教育を徹底しました」

院内の体制が整うと、次に取りかかったのが地域のクリニックとの連携である。出産リスクに応じて医療施設が機能分担するセミ・オープンシステム「母と子のネットワーク」が始動し、新聞やテレビなどに大きく取り上げられた。

「当院で分娩の予約をした妊婦さんのうちリスクの少ない方の妊婦健診は、連携する地域のクリニックで受けていただくことで、リスクの高い妊婦さんや救急に集中できます。病院から遠い妊婦さんは、自宅から近い医療機関で健診を受けられ、移動の手間を減らすことができます」

母と子のネットワークの導入にあたって中井先生が大切にしたのが、健診内容を連携する医療機関と共通にしたことだ。

「健診を地域の先生方にお任せするには、その診療レベルが当院と同等でなければなりません。私たちが求めたのは標準的な産科診療のガイドライン以上のレベルでした」

そこで、診療情報を共有できる「ネットワーク手帳」を作成し、超音波所見、羊水ポケット、子宮頸管長など、ガイドライン以上の項目を設けることで、連携するどの医療機関でも、それらの検査を実施するようにし、手帳自体は妊婦さんに持ってもらうことにした。羊水ポケットや子宮頸管長を測定することで、早産の危険性がチェックでき、リスクの把握には欠かせないという。これまで救急搬送の多かった前置胎盤の症例でも、的確な検査の実施で早期発見が可能になった。

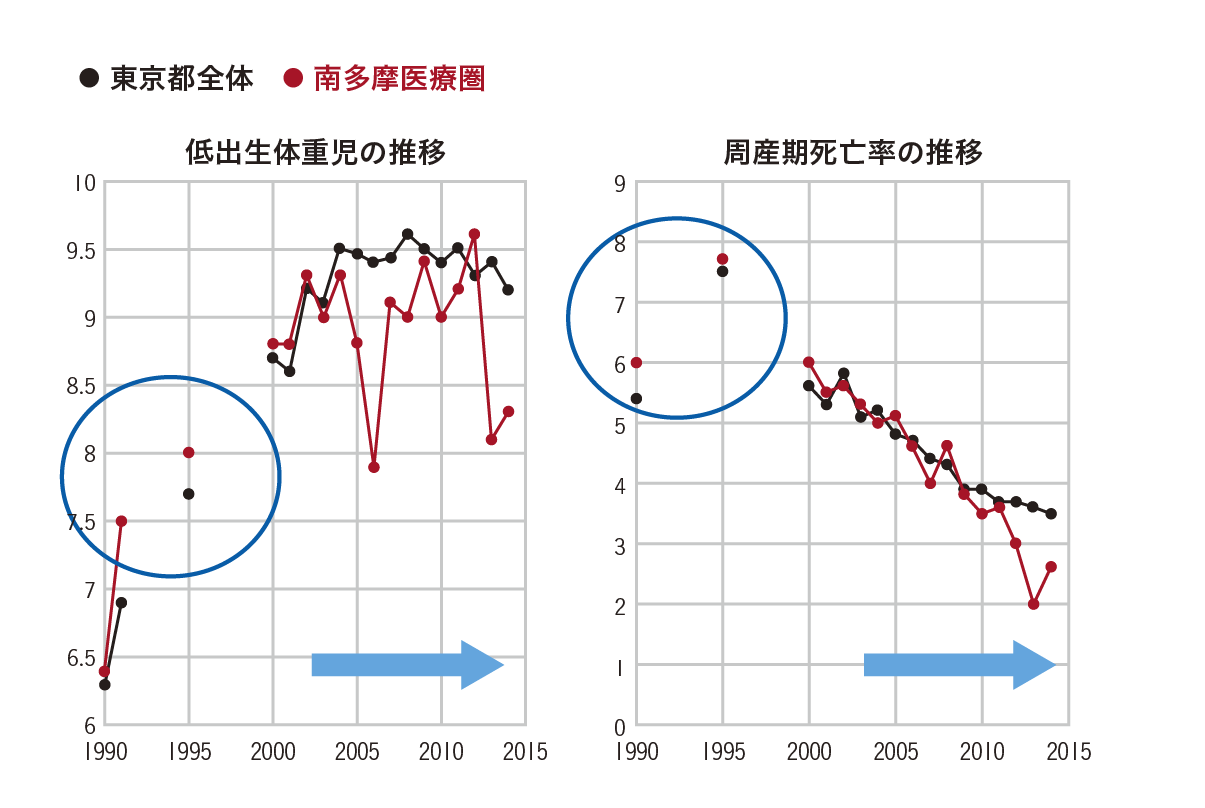

2007年に「母と子のネットワーク」が始動してから南多摩医療圏の周産期予後が改善

「ネットワーク手帳」は妊婦さんの安心の証

全ての妊婦さんに安心して出産できる環境を

母と子のネットワークの運用を開始してから10余年、南多摩地域における早産件数は年々減少してきた。さらに周産期死亡率や低出生体重児も減少するなど、地域の周産期医療の改善に大きく寄与しているのである。 「他の医療機関を受診している妊婦さんが急変した場合は、当院で必ず引き受けます。ネットワーク手帳で情報を共有しているので、紹介状を書いてもらう必要もありません」 25歳からの10年は臨床に、35歳からの10年は研究に、そして45歳からの10年は地域貢献に力を注いできた中井先生。現在、日本産婦人科医会の常務理事として、医師の働き方改革にも尽力しており、その視線は多摩地域だけでなく日本全体に向けられている。 「産婦人科医の就労環境を改善し、安定した周産期医療を提供できるようにしていきたい。日本の医療を良くするために、これからも挑戦していきます」

中井 章人先生(なかい・あきひと)

日本医科大学多摩永山病院 院長

日本医科大学 教授

1987年に日本医科大学大学院医学研究科を終了。1996年にスウェーデン国立ルンド大学実験脳研究所の客員研究員として留学し、帰国後は日本医科大学多摩永山病院に勤務。2002年に女性診療科・産科部長に就任し、2018年4月から現職。日本産科婦人科学会産婦人科専門医・指導医。日本産婦人科医会常務理事、日本早産学会理事長など多くの要職を務める。日本周産期・新生児医学会周産期(母体・胎児)専門医・指導医。