Extra Quality

がん手術での麻酔薬の最適な選択法を追究

治療薬への転用も視野

-

がんの手術に用いる麻酔薬や麻酔方法の選び方によって、その後のがん再発率や患者の生存率が変わってくるという見方があります。がんの手術に最適な麻酔薬を麻酔科医自ら選択できる状況を目指し、麻酔薬のがん細胞への影響を研究しているのが、日本医科大学付属病院緩和ケア科の岩﨑雅江先生です。これまでの実験により、一部の局所麻酔薬にはがんの悪化を抑える効果があることを見出しており、がん治療の可能性や選択肢も広がっていきそうです。

外科的手術においては、手術中と手術後の痛みを取り除く麻酔薬が欠かせません。がん手術をめぐる麻酔の方法としては、点滴やガス吸入により意識を失わせて全身の痛覚をなくす全身麻酔薬を投与するほか、手術後の痛みをケアするため注射や硬膜外腔へのチューブ注入などで意識は保ったまま目的の部位の知覚を失わせる局所麻酔薬を併用することがあります。

-

がん治療と麻酔薬をめぐっては、2000年代に入ってから医師や研究者の間で議論されていることがあります。「使用する麻酔薬や麻酔方法によって、手術後のがんの再発率や患者の生存率が変わってくるのではないか」というものです。この考えを支持するようなデータがあがっており、検証につながる研究が広がっています。

全身麻酔のみか局所麻酔を併用するか、またガス、点滴、鎮痛薬などの複数種ある麻酔薬のうち何を選択するか、投与量や投与時間をどうするかによって、患者の「手術後」が大きく変わる可能性が示唆されています。

手術時の麻酔の投与のしかたが、患者のその後の経過を左右しうるという考え方に沿って、がん手術にもっとも適した麻酔薬を探し出すことを目標に研究を進めているのが、日本医科大学病院緩和ケア科教授・部長の岩﨑雅江先生です。「がん手術で麻酔の方法を選ぶ私たち麻酔科医自身が、根拠をもって最適の選び方をできることを目指しています」。

英国留学時代、所属先の教授から「麻酔薬のがん細胞生理への影響」という研究テーマを授けられてから、麻酔科医として外科手術や緩和ケアなどで患者に寄り添いつつ、現在もこのテーマの基礎研究に取り組んでいます。

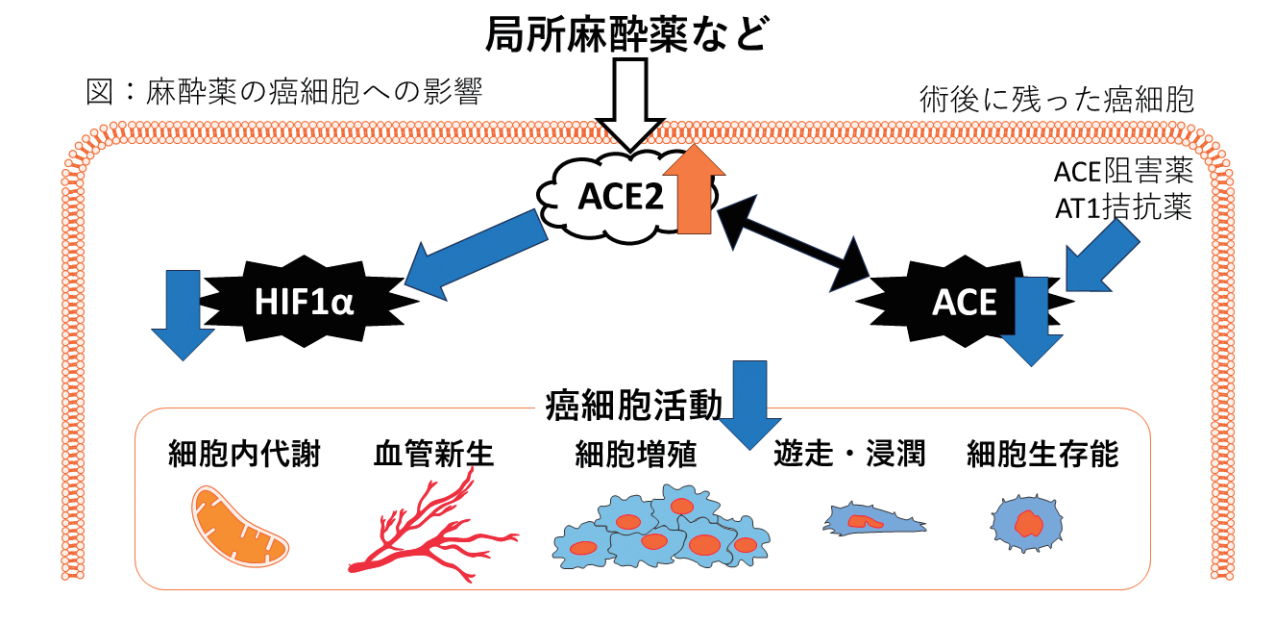

麻酔薬のがん細胞への影響。局所麻酔薬などの投与でアンジオテンシン変換酵素2(ACE2)が発現し、低酸素誘導因子1α(HIF1α)の発現が抑えられる。これによりがん細胞の増殖や転移につながるさまざまな活動の低下を期待できる

個々のがん手術における最適な麻酔の選択を

がん手術における麻酔薬の使用法がなぜ患者の術後のがん再発率や生存率に関わりうるのでしょう。岩﨑先生は、「手術での痛みが手術後にストレスとしてかかると、がんに対する免疫の働きが下がるといわれています」と話します。2019年、当教室の坂本篤裕前教授が「肺癌手術中に抗不整脈薬を使用した患者さんでは、化学療法なしの術後2年再発が60%少なくなる可能性がある」という臨床研究を発表しました。抗不整脈薬の一種は体内ストレス反応抑制にも働いていると考えられており、これを細胞実験で再現し、「抗不整脈薬が肺癌細胞の増殖を直接抑える」ことを当チームが2024年に論文発表しました。

現在、岩﨑先生は、局所麻酔の種類や使用方法、使用時間などに着目し、培養細胞を対象とした実験・研究を通じて、麻酔薬のがん細胞への影響を明らかにしようとしています。これまでのところ、将来のがん治療に役立つと期待できるような成果があがりはじめています。

実験では、ヒトの肺がん細胞に対し、複数種類の点滴全身麻酔薬および局所麻酔薬を投与。すると、局所麻酔薬のロピバカインなどで、肺がん細胞の増殖や遊走能を抑えること、アンジオテンシン変換酵素2(ACE2)という酵素の働きが強まり、その分、低酸素誘導因子1α(HIF–1α)という物質の働きが弱まることなどを見いだしました。これらの結果には、麻酔薬が直接的にがん細胞の抑制に働きうることを確認できたほか、ACE2ががん細胞の抑制に重要な役割を果たし、がん細胞の良性マーカー、つまり改善の目印となることを初めて見いだせたという意味があります。

肺がん細胞だけでなく、腎がん細胞や、希少な腸管由来がん細胞、さらに脳腫瘍細胞などでも、同様に複数の麻酔薬でがん細胞への影響を見る実験を行い、それぞれにがん細胞の抑制のしかたが異なることを見いだしました。

「がんの手術を行う前に、どの麻酔薬を使うかを明確に決めておけることにつながる意義があると考えています」

治療手段としての麻酔薬を将来のがん治療の一助に

-

直近では、岩﨑先生の所属する麻酔科学教室全体で、麻酔薬のがん細胞への影響についての研究に取り組んでいます。対象のがんや麻酔薬の種類などを増やすとともに、人工知能を活用してがんの種類の選別も行うなど、研究の精度を高めています。今後、より実際の患者の体に近い動物での試験、さらに患者による臨床試験へと歩みを進めていくことを計画しています。

「現状、麻酔薬を使うのは手術のときに限られているので、患者さんたちの手術後の状態ができるだけ良くなる麻酔薬・麻酔方法の選択法を考えているところです。一方でその先には、麻酔薬の直接的ながん抑制の効果も得られているので、手術時と別に、治療として麻酔薬を使えるようになる日を目指しています。長い道のりになるかもしれませんが、麻酔薬の新たな用途を開拓していければと思っております」

-

手術前後の麻酔・疼痛管理などを行う緩和ケア科の多職種連携チーム。麻酔科医のほか、看護師、薬剤師、管理栄養士などからなるチーム全員で患者さんとご家族を支援

岩﨑 雅江先生(いわさき・まさえ)

日本医科大学付属病院 緩和ケア科

教授・部長

日本医科大学卒業。2009年日本医科大学麻酔科学教室に入局。2012~14年と2018~20年の2回にわたって英国インペリアル・カレッジ・ロンドンに留学。2020年日本医科大学付属病院外科系集中治療室に出向。講師を経て、2023年より現職。