変わり続ける時代の中で、新たな医療を創り出そうと挑み続ける医師たち。そのチャレンジの根底にあるもの、その道程に迫ります。

創人

患者さんにとってベストな乳がん治療で幸せにつながる手助けをしたい

米国がんセンターへの留学薬物治療の研究に力を尽くす

大学卒業後、へき地医療に携わっていた経験のある武井寛幸先生。日航機墜落事故でその名が知られた御巣鷹山(おすたかやま)の麓にある人口わずか1700人の上野村で、村立の診療所に3年間勤務していた。

日本医科大学付属病院の乳腺科を率いる現在の姿からは、想像がつかない過疎地の村での診察風景。そんな先生が、なぜ専門性の高い乳腺外科医の道を選んだのだろうか。

「入局時の教授である泉雄(いずお)勝先生のご専門が乳腺内分泌外科で、当時の大学医局には面倒見のいい先輩たちが多かったことが理由の一つです。今、考えると、幅広い診療が求められる地域医療よりも、一つの分野を極めていく専門医療の方が自分には合っていたのでしょう」

上野村での診療のかたわら、大学医局で取り組んでいた研究を続ける日々。特定のタンパク質の発現が乳がんの予後にどのように影響するのか、その研究によって博士号を取得した。

1997年には米国ノースウエスタン大学のがんセンターに留学し、タモキシフェンというホルモン剤の研究に従事する。1990年代といえば、まだ乳がんの治療法は選択が限られており、今のように効果的な抗がん剤や分子標的薬などがなかった時代。

「当時はホルモン療法*の選択肢が少なく、生存期間延長にタモキシフェンというホルモン剤が唯一有効とされていました。ただ、そのホルモン剤は効く人と効かない人がいて、服用しているうちに効かなくなることがありました。なぜ効かなくなるのか、メカニズムの解明が求められていたのです」

研究室では何百匹という実験用マウスを飼育し、注射器を使って1匹ずつタモキシフェンを飲ませなければならなかった。最初はなかなかうまくいかなかったが、数をこなしていくうちに要領を得てくる。その真面目に取り組む姿勢が研究室のメンバーにも伝わったのだろう、次第に実験を手伝わせてもらえるようになっていった。

「かなり上手になりましたね。クリスマスの時期には『ヒロに任せておけば大丈夫だな』と、他の人たちは長期休暇を取ってしまい、研究室に自分だけという日がしばらく続いたんです。信頼してもらえてうれしかった半面、一人で多くのマウスに薬を飲ませなければならないので、結構大変でした」武井先生は笑顔で当時を振り返る。

目の前の患者さんを救いたい米国での研究は断念

しかしわずか1年で帰国。もっと米国での研究を続けたい思いもあり、なかなか気持ちの切り替えができなかったという。再びスイッチが入ったのは2001年。埼玉県立がんセンターに赴任して、多くの乳がん患者さんの診療をするようになってからだ。

「次々と訪れる患者さんの診療に没頭するうちに、米国での研究への未練を引きずっている暇もなくなりました」ちょうど乳がん治療が大きく変わろうとしていた頃だった。脇の下にある腋窩(えきか)リンパ節への転移を調べるセンチネルリンパ節生検を行い、転移の有無で、腋窩リンパ節を郭清するか温存するかを判断する治療法が始まりつつあった。

今でこそ標準治療にもなっているセンチネルリンパ節生検だが、当時は実施できる施設も限られていたため、多くの患者さんが武井先生の下に集まってきた。1日に5人の手術を執刀する日もあったという。「2つの手術室で交互に手術をしているような状態でした。それだけ、リンパ節そのものを安全に残すニーズが高かったのだと思います」

患者さんの希望に沿い手術のデザインを決める

外科医として技を磨いていく中で大切にしていたのが、乳房温存術の場合、いかに乳房の形を損なわず手術をするかだった。「正常なところにはあまり手を加えないという、シンプルな方法が一番良いと分かってきました。切る範囲を必要最小限に抑えながら確実にがんを取り切る。そこで大事なのが、皮膚を切るときの切開線です」

皮膚をどのように切るか。その見極めで、座った状態でもラインを確認することが重要だ。仰向けの状態でラインを決めた場合、起き上がったときに乳房が重力で下がり、必ずしも〝いい傷〞にはならないことがあるという。

日本医科大学付属病院の乳腺科では、手術前に必ず患者さんと話し合う時間を設けている。「患者さんによっては乳房を残す手術が可能でも全摘を希望される方もいます。全摘の場合、乳房再建手術を受けるか、その場合、同時に行うか、後日に行うか、人工乳房(インプラント)か、自分の組織を使うかなど、人によってリクエストはさまざまです。形成外科とチームを組み、できるだけ患者さんの希望をお聞きし、納得していただいた上で手術をしたいと考えています」

-

日本医科大学付属病院乳腺科のメンバー

-

日本医科大学付属病院乳腺科

乳がんの手術件数で国内トップクラスの実績を誇る乳腺科。乳腺疾患に対する診断・治療では、マンモグラフィー、超音波、MRI、CTなどの画像診断、病理診断、外科による手術療法だけでなく、放射線治療、化学内分泌療法、緩和治療などの集学的治療を提供しています。各分野の専門家による充実したチーム医療が特徴です。形成外科、病理診断科、放射線科、緩和ケア科の医師をはじめ、看護師、薬剤師などのコメディカルスタッフの多職種が緊密な連携で患者さんをサポートします。

-

-

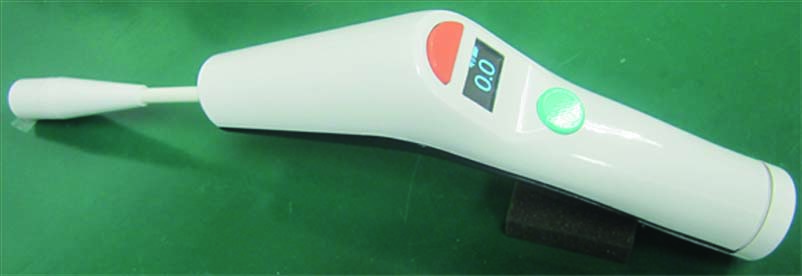

付属病院では乳がんの患者さんに対する新たな取り組みとして、脱毛を抑えるための「ヘッドキャップ」を導入。ヘッドキャップをかぶって頭皮を冷却することで、血管が収縮し、抗がん剤の影響を受けにくくなる効果がある。

より安全で正確に 選択肢が広がる乳がん治療

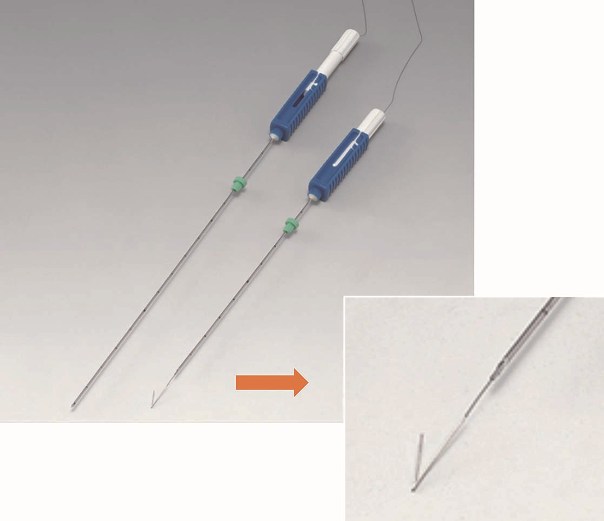

現在、武井先生が力を入れているのが、触診でも分からない小さな乳がんを正確に取り切るための医療機器「新型磁気プローブ」の開発である。東京大学、昭和大学との共同研究で、乳房内の腫瘍の部位に挿入した磁性マーカーを乳房の外側から感知できる装置を開発。それによって、腫瘍を正確に切り取ることができるようになった。

「小さな乳がんは触診しても分からないため、超音波で乳房の皮膚にマークしてその部分を切除するのですが、切っているうちに皮膚がずれてマークが移動してしまい、がんの部位が分からなくなってしまう問題がありました。

新型磁気プローブを使えば、マーカーに反応して音が鳴るので、完全に取り切ることができるようになります」より安全で確実な治療を目指し、すでに臨床での研究段階へと進む。

「私が医師になったころは、乳がん治療は乳房を全摘して、リンパ節も取り除くのが当たり前でした。当時は患者さんの希望を聞いてあげることはできませんでしたが、手術方法や薬物療法の進化によって、今では希望にかなり応えられるようになってきました」

例えば乳房ごと全摘しなければならない場合でも、薬物療法で腫瘍を小さくしてから温存手術をするか、全摘してから乳房の再建術をするか、2通りの考え方がある。薬物療法を実施するのは手術前でも後でも生存期間は変わらないことが分かっているため、手術前に行った方が温存手術が可能になるなど、メリットがあるという。

-

留学中にお世話になったノースウエスタン大学のジョーダン博士とモロー医師(夫妻)。ジョーダン氏はタモキシフェンの父と呼ばれており、モロー氏は有名な乳腺外科医。

-

「治療法を決めるときにはがんの性質はもちろんですが、患者さんの年齢や背景、人生経験も含めて判断するようにしています」患者さん一人ひとりにとって、納得できる治療を選んであげたいと武井先生は考えている。「がん治療の究極の目的は、患者さんの幸せにつながる手助けをすること。だからこそ、どういう人生を歩みたいのか、私たちに希望をおっしゃってください。そうした患者さんの思いを大切にしていきたいと考えています」

-

-

磁性マーカー(左、ガイディングマーカーシステム、八光)を乳房内に挿入、留置し、磁気プローブ(上、TAKUMI、マトリックス細胞研究所)によりマーカーを感知しながら、確実に腫瘍を切除できる

武井 寛幸先生(たけい・ひろゆき)

日本医科大学乳腺外科学分野大学院教授

付属病院乳腺科部長

1986年に自治医科大学を卒業し群馬大学医学部第二外科に入局する。上野村診療所をはじめ、群馬県内の地域医療機関に勤務する。1994年に群馬大学医学部第二外科の助手となり、その後1997年に米国ノースウエスタン大学医学部がんセンターに留学し、抗エストロゲン剤のタモキシフェンの研究に携わる。

2001年から埼玉県立がんセンター乳腺外科にて治療経験を積み、乳腺外科医長、同科長兼部長を経て、2013年から現職。乳がん患者さんに寄り添った診療を心掛ける。